-

「令和7年度 第2回近畿大学生物理工学部公開講座」を開催 動物行動の意味や虫が媒介する感染症について解説

-

自閉症姉弟でそれぞれ違った!わが家の「放デイ」利用法と選んだ決め手【読者体験談】

-

発達の不安、情報収集が困難な時期を経て。発達ナビ誕生と子どもの成長を振り返って【もうすぐ開設10周年】

-

オンラインセミナー『PVT-R絵画語い発達検査の 実施・評価と活かし方』を開催します

-

オンラインセミナー『S-M社会生活能力検査 第3版 の 実施・評価と活かし方』を開催します

-

全国初!中高生世代1人当たり月1万5,000円の手当支給を始める千代田区区長にインタビュー【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.24】

-

「自閉症で間違いない」はっきり言われてようやく自覚したわが子の障害。支援に感謝の日々【マンガ発達障害の子どもと私たち/アキラ編第4話】

-

赤ちゃんの頭をまん丸に!AGOセラピストスクールが100名限定で頭の形ケアモニターを募集 沖縄県那覇市で7月22日に開催

-

「最近驚いたこと」武智志穂の沖縄でのんびり双子育児 Vol.57 | HugMug

-

「プロサッカー選手の夫も疲れが取れると絶賛!」簡単スタミナ飯レシピ【ごんだゆみのお料理講座】

-

オンラインセミナー『P-Fスタディ(児童用)の実施・評価と活かし方』を開催します

-

オンラインセミナー『子どもの発達支援と心理的支援 〜アセスメントから実際の介入へ~ 子どもの理解を深め、効果的な支援につなげるために』を開催します

-

オンラインセミナー『DSRS-Cバールソン児童用抑うつ性尺度の実施・評価と活かし方』を開催します

-

オンラインセミナー『遠城寺式乳幼児分析的発達検査法の実施・評価と活かし方』を開催します

-

麦茶、緑茶、紅茶のうち一番傷みやすいのは?猛暑で気をつけたい「ペットボトルの管理術」

-

中学受験に「向いている子」「向いていない子」。教育のプロが教える4つの判断ポイント

-

オンラインセミナー『ウェルビーイングの実現につながる非認知能力育成アプローチSELを実践するには? 〜児童・生徒と教員の心の健康を支えるために〜』を開催します

-

成長に必要な成功体験。実は「子ども自身がやりたいこと」で積まないと意味がなかった。専門家が教える子育て

-

4人きょうだいでこの子だけ違う?3歳で無発語、診断、突然の病と後遺症…。知的障害の息子は特別支援学校1年生に【新連載】

-

その本音、ベビーにバレてます!しゃべりだす前から気をつけたい親の対応【バービーさんが専門家にASK】 | HugMug

-

「子どもが”自分で考え行動できる子”になる」と話題!「シュタイナー教育」がおうちで実践できる本が登場

-

受給者証申請するも、複雑な支援の仕組み…私、療育のチャンスを逃しちゃった!?【マンガ発達障害の子どもと私たち/アキラ編3話】

-

ビオフェルミンがインターペット大阪に出展

-

子どもの「チャレンジ精神」を育てる7つの方法|挑戦する力が身につく親の関わり方【専門家アドバイス】

-

何歳からでもIQは上がるし、脳は変化できる。脳科学者が伝えたい、実はすごい「早生まれ」のメリットとは?

-

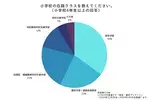

特性のある子どもの進学先は?定期テスト、受験…実際どうだった?発達ナビの就学大調査【小学校高学年・中高生編】

-

ビオフェルミンがジャパンわんこフェスタ2025inお台場に出展

-

16万人以上のMRIを見た脳科学者が、早生まれの息子の中学受験を経て気が付いたこと

-

家庭の日常生活の中でできる「シュタイナー式子育て」の本を5/21に発売 子どもを健全に「子ども扱い」する育児方法

-

ヘイリー・アトウェルが語る『ミッション:インポッシブル』最新作。「まだ見ぬ未知の人のために……それこそが目標なのです」

愛あるセレクトをしたいママのみかた