-

new

【粗大ゴミ】以下の夫。ついに養育費用のお金にも手を出し…「なんで?」妻の出した決断とは!?

-

「質問攻めの意味はそういうことか…」子どもの成績の影響でママ友と険悪!? 突然来た連絡の意味とは

-

「助けて」が届かない…。ぎっくり腰で這いつくばる私を無視して爆睡する夫に殺意がわいた日

-

「一緒にいたかったみたいで」息子を勝手に連れて行ったママ友の勘違いが怖すぎる【バレンタインとママ友の執着 Vol.7】

-

ママ友たちの様子がおかしい! 娘も不穏なことを言いだして…【開示請求待ったなし Vol.5】

-

『王様のブランチ』元リポーター・鈴木あきえ、第3子女児出産「家族5人生活がスタートしております」【報告全文】

-

真木よう子「乳首拒否されて詰んだ」 育児に奮闘する様子に共感&労いの声相次ぐ「親近感」「切なくなりますね」 43歳で第2子出産

-

「彼氏ができたの!」シンママ友の“彼氏”と初対面!しかし⇒2人きりになった瞬間【ありえない異変】に凍りついた話。

-

「一緒に受験しようよ!」ってママ友に言われましても…強引に受験に引きずり込まれたけど逃げられる!?

-

「もう献立に迷わない!」忙しいママの救世主【カルディ】の時短グルメ18選

-

「いい女すぎる」MEGUMI 令和ロマン・くるまと熱愛報道のなか…SNSで目撃された元夫・降谷建志への「まさかの反応」にネット沸騰

-

「子ども服はお下がりで十分!新品の服は金のムダ!」30年以上前のボロ服を押し付けてくる義母⇒いきなり“使用済みのアレ”まで渡されて・・・

-

ココナッツサブレ × ポムポムプリン。おいしかわいい周年コラボが実現!

-

有吉弘行、あづきおねえさんへの感謝つづる ママパパから反響続々「勝手に『同志』だと思ってしまいました」

-

妻「私も風邪引いたから帰ってきて」夫「俺は風邪ひけないから夕飯食べて帰ろう…」夫の対応に妻の反応は?

-

リンクコーデの正解バランス。夫婦で『サロモン』スニーカーをさりげなくシェア | HugMug

-

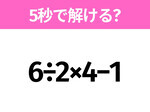

簡単そうだけど意外と難しい?「6÷2×4−1」5秒で解ける?

-

高熱の孫に〈期限切れの古い薬〉を飲ませた義母!?だが「この後…」怒った嫁の”ある言葉”に義母が凍りつき…

-

「お前出産前に言った言葉忘れたのかあああ!」「夜中に寒い中孤独でミルクあげて…」妻の涙の訴えに夫はどう応える!?

-

2月22日はネコが主役!愛着がわく【レイジースーザン】の無愛想なにゃんこ♡

-

なんで迷惑なのが伝わらないの!? 執着してくるママ友がさらに暴走して…【バレンタインとママ友の執着 Vol.6】

-

河合優実「フランス映画祭 2026」公式アンバサダーに!パリ滞在時のメッセージ映像&ラインアップ公開

-

子育てサポート企業として「くるみん認定」を再取得~次世代を育む安心の職場づくりをこれからも~

-

「赤ちゃんが驚くほど反応する」180万人が選んだ魔法の絵本に新作!Sassy10周年を飾る『ばあ!』は、赤ちゃん大好きな鏡付き

-

「たった50秒でおうちが名店カフェに!」【キューリグ】で忙しい毎日にご褒美タイムを♡

-

「階級意識すごい」中道・酒井菜摘氏 落選後の「ママ普通の人になっちゃった」投稿に一部から厳しい声…「言いがかり」と擁護の声も

-

note主催「創作大賞2023」受賞の子育てコミックエッセイ『ちかごろのわかい娘と』2/20発売 ~『刑務所なう。』マンガ家・西アズナブルが描く娘とのリアルな日々~

-

1日1組限定!リッツ・カールトン×ミキハウスの“春の特別室”が豪華すぎ!プレイスペース完備&限定ギフト付きで親子旅が最高の思い出

-

小学生の「お弁当」が必要なときに慌てない!お弁当用品&保冷コンプリート[PR]

-

戻し不要・加熱1分で完了!進化した「高野豆腐」が便利すぎ。95%減塩&粉末タイプで離乳食・幼児食の栄養不足も賢く解消

愛あるセレクトをしたいママのみかた