2016年11月21日 20:30

聴覚障害(難聴)とは?原因、種類や聴覚障害の等級、改善方法、周囲の人の関わり方・支援方法まとめ

例えば、補聴器の取り扱いや音の聞き取り、語句・文・文章の意味理解やコミュニケーションの改善についてが自立活動の内容になります。

1クラス当たりの人数は平均で3人であり、少人数での教育が行われています。

特別支援学校への就学(入学・転校等)をご検討されているお子さん、保護者に対して、見学や教育相談に対応している学校もあります。

◇聾(ろう)学校

また、特別支援学校という区分の中に「聾(ろう)学校」という学校があります。ですが、厳密には、学校教育法が2007年に改正された影響を受けて、聾(ろう)学校という個別の区分はなくなりました。現在、校名の変更や休校・統廃合が進められたりすることにより、全国的に聾(ろう)学校の数は年々少なくなってきています。聾(ろう)学校という名前がついていても、その受け入れは聴覚障害のある子どものみではない学校もあります。学校名は「聾(ろう)学校」 のままですが、他の障害種別の学校と統合されたり、知的障害教育部門が設置されたりするなど、様々な形態が見られるようになっています。

詳しくは直接学校へお問い合わせください。

Upload By 発達障害のキホン

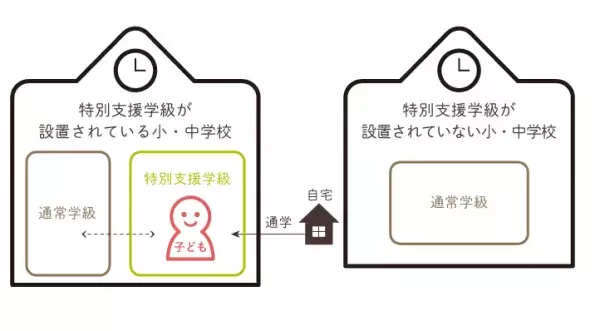

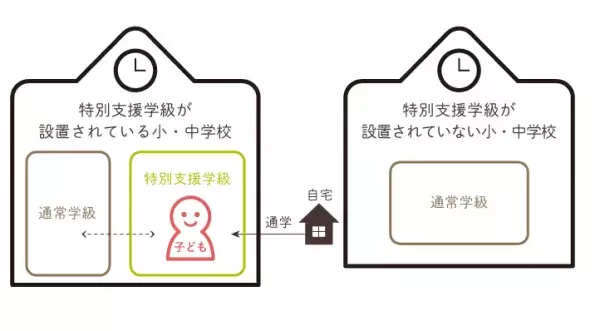

聴覚障害が比較的軽度の場合には、難聴の特別支援学級に通うことができます。就学ができる条件は、主として聞くこと・話すことにかかわる特別な指導をすれば、通常の教育課程や指導方法によって学習が進められるような場合です。

難聴特別支援学級では、原則として小学校や中学校と同様の学習指導が行われます。それに加えて、必要に応じて、音の聞き取りや補聴器の扱いなどに関する自立活動が行われます。

聴覚の活用のためにオージオメータや集団補聴器、発音・発語指導のための音声直視装置などの機器が用意されていることがあります。

聴覚障害の程度が軽度な場合や、その学校・学級で適切な配慮・支援を実施できる場合には、通常の学級で指導することが適当なことがあります。難聴のある子どもが通常学級で学習する場合には、教室内の音の環境や、座席の配置などに配慮をしてもらう必要があります。

Upload By 発達障害のキホン

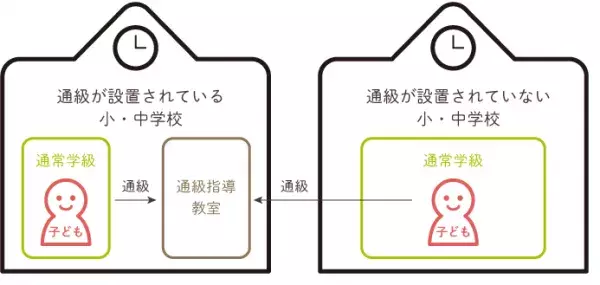

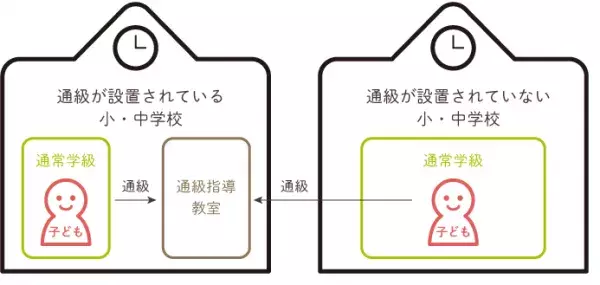

「通級による指導」は、学校の通常学級に在籍している軽度の障害のある子どもに対して、決められた時間のみ、在籍する学級の授業の代わりに受けられる特別な指導のことです。通称「きこえの教室」といわれています。

平均的には、週1~2回ほどで、1回あたり90分ほどの個別指導を行います。