デトロイト美術館展

「デトロイト美術館展」について知りたいことや今話題の「デトロイト美術館展」についての記事をチェック!(1ページ目)

-

Bunkamura ザ・ミュージアム現展示室で行われる最後の展覧会『高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025 ― 時をまとい、風をまとう。』3月10日から

-

A24新作『OCHI!』監督はビョークが認めた鬼才! 「手仕事」にこだわり8年間を捧げた映像美に注目

-

福井県で発掘された恐竜たちモチーフの本格的な『ほねほねザウルス』『ほねほねザウルス博物館』

-

まだまだ続く『国宝』旋風!興収200億円突破ほか、これまでの偉業&出来事を振り返り

-

河合郁人、バーミヤンは「体の一部」 週5で通うことも「きょうは左肩がチャーハン、右肩が餃子」

-

東京で開催!SHUNAN FAN MEETING 2026

-

「大丸心斎橋店」江戸から令和へ繋ぐ300周年企画始動!手塚治虫の『火の鳥』コラボ切手や「春のおとな様ランチ」、300年の歴史を振り返る「“ひとます”博物館」が登場!

-

2月22日“ねこの日”を盛り上げる「ファミリ~にゃ~ト大作戦!」開催中!「かわいい」から「救う」へ、キャンペーン商品の売上の一部が地域猫活動の支援に!「ねこの日」消費動向の調査結果を公開!

-

【2/18(水)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング1~6位!

-

世にも奇妙な「茶色の絵画」の正体とは? 知られざる技法「焼絵」の謎に迫る展覧会が板橋区立美術館で開催

-

多彩なやきものが集結!「アジアのやきもの」展を開催します

-

中島裕翔、大回顧展『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』音声ガイドを担当「しっかり魅力を伝えられたら」

-

アルテマイスターが厨子屋 アーカイブ・コレクション伊藤 慶二「祈りのかたち」展を2月21日(土)から開催 静謐ながらも力強さが感じられる作品の数々…

-

大人気!のりもの絵本シリーズ第5弾 もぐらが運転する地下鉄が春を運ぶ絵本『もぐれっしゃ』が2026年2月20日に発売

-

北斎、歌麿の名品も! 太田記念美術館で「表装」にスポットを当てた異色の肉筆浮世絵展開催

-

恵比寿映像祭2026──映像・音・パフォーマンスが交差する国際フェスティヴァル

-

2月16日発売! ディスカウントチケットストア「TKTS渋谷」と連携したおトクで便利な企画乗車券「エンタメGO!チケット」がデジタルチケットサービス「Q SKIP」に登場!

-

スヌーピーミュージアムの体験が大幅に充実!3月7日(土)より抱きついたり、寝転んだりできる「ふかふかミュージアム」がスタート 本日2月16日(月)よりチケット発売

-

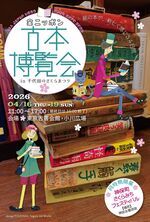

全国から100店以上の古本屋が大集合!古書・古本の即売会「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」2026年4月16日(木)~4月19日(日)開催

-

東京工芸大学が、東日本大震災から15年、多彩なプログラムで向き合い考える企画展を開催―「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」―

-

累計40万部突破、のはなはるかの人気絵本シリーズ第3弾『10かいだての ゆうしゃの おしろ』3/17発売

-

浜田雅功の偽アカウントに注意喚起「本人はSNSをやっておりません」…「やはりな」 “浜田雅功展”公式Xが伝え反響

-

関係の停滞は、心の停滞。「いつもと同じ」を脱ぎ捨てる、大人の選択肢。

-

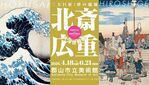

「北斎・広重 大浮世絵展~二大巨匠!夢の競演」郡山展 前売券販売中

-

「どこ行く?」の迷いから、自分基準へシフトする。心地よいパートナーシップの築き方

-

【2/14(土)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

-

【展示レポート】『アルフレド・ジャー あなたと私、そして世界のすべての人たち』異なる価値観をもつ他者との共生を考える

-

2026年2月22日(日)より、「猫猫寺(にゃんにゃんじ)オープン10周年」×「叡山電車開業100周年」を祝ってコラボレーション企画を実施します

-

「北斎・広重 大浮世絵展~二大巨匠!夢の競演」郡山展 前売券販売中

-

《息子・真剣佑も出演》千葉真一さん 生前の願いだった“映画村”プロジェクトが進行中!制作予定映画の「驚きの本数」