-

「お前は浮気してる」「探偵費用もお前が払え」話の通じない夫に親権は渡さない!【親の介護より俺の世話でしょ? 第9話】

-

【交際2週間】で彼の実家へ…義母「家事も介護もやるのよ」私「えっ?」しかし直後、彼は”想定外の反応”で…

-

『ガンダムSEED』福田己津央監督、手術報告「体の不具合が見つかって」

-

離婚=嫁の労働力がなくなる→「俺に慰謝料払え!」実家に押しかける夫のトンデモ発言【親の介護より俺の世話でしょ? 第8話】

-

小学生を7時に寝かせるぺこさんにてぃ先生驚愕「それって親のエゴなんじゃないみたいに感じる人もいるかもしれないけど」

-

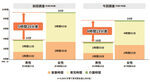

「ここで産みたい!」0~2歳児のママたちが出産施設を選んだ決め手は?【調査】

-

共働きパパママがぶっちゃける令和のリアル「家事は10:0で僕がやる約束」「子どもと寝て睡眠確保!」

-

貼るカイロまみれを卒業!あたたかく過ごせる「冬の体調管理アイテム」4選[PR]

-

丸山桂里奈、夫・本並健治のヘルニア手術成功を報告「みなさま、ご心配おかけしました。守護神元気です」

-

出張と偽り”浮気旅行”に出かける夫。だが…「あからさまな嘘ね」呆れた妻が考えた”思わぬ反撃”に夫絶句…

-

余ったポチ袋、捨てないで! プロ直伝の意外すぎる『2つの活用術』

-

兵庫県丹波市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 丹波」が2026年2月5日(木)開業!

-

「離婚?こちらからお願いしま〜す」 搾取してくる夫・義母とはこれでサヨナラ【親の介護より俺の世話でしょ? 第7話】

-

岐阜県恵那市内で2店舗目となるコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 恵那別館」が2026年1月30日(金)開業!

-

【ママスタセレクト】「もったいない」より「ラク」を選ぶ?家事を助ける使い捨てグッズ調査【ママスタアンケート】

-

川平慈英×浦井健治が約6年ぶりに共演! 実話を基にした映画『最強のふたり』初のミュージカル化が決定

-

3時のヒロイン福田麻貴、どん底時代からの脱却経て「戦うことが怖くなってきた」 2026年の奮起誓う「逃げたら終わり」

-

史上初!ランニング王国ケニアで「駅伝」開催 日本発祥の文化がアフリカへ

-

「絶対に縁を切ってやる」草むしりに送り迎え…嫁は義実家の召使いなんかじゃない!【親の介護より俺の世話でしょ? 第6話】

-

3児の母・辻元舞、引っ越しした自宅を公開 洗練された空間に絶賛の声「子どもが3人もいる家庭とは思えない オシャレすぎる」

-

3年連続、過去最大規模を更新 262社が集結する“釣り業界最大級の祭典”『釣りフェス2026 in Yokohama』開催のご案内!

-

【動画公開】胃がんの診断から治療までを知る医療講座

-

嫁の労働力は嫁ぎ先のもの? 実家の母を見舞うことも許されなくて…【親の介護より俺の世話でしょ? 第5話】

-

43歳で第二子出産の真木よう子さん「高齢ママあるある」がリアルすぎる「こんなとこにいるはずも無いヤツが…」

-

【2026年3月16日オープン】全棟サウナ・露天風呂付ヴィラ 「ソラトニワ別邸」宿泊予約受付開始

-

「孤独死するぞ」「親の介護は?」自由よりも不安が大きい…独身50代が帰省時に言われて傷つく言葉

-

埼玉県さいたま市に「障害者向けグループホームmikan/ミカン」2026年1月13日にオープン

-

介護事業所向けeラーニング「サクラボ」導入の特別養護老人ホーム白扇閣の職員様が第15回オールジャパンケアコンテスト(※)「認知症」A部門において最優秀賞を受賞

-

年上パートナーとの結婚を考えるあなたへ:大切なポイント3つ

-

【結婚挨拶の悲劇】「アンタ邪魔!」「彼女のくせにこんなことも知らないの?」幼馴染みのマウント攻撃がヤバすぎた!

愛あるセレクトをしたいママのみかた