子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(1ページ目)

-

【アラフォー】美容マニアがもう手放せない!ステラボーテの電気ブラシで顔&頭皮ケア | HugMug

-

「ゲームやめなさい!」と叫ぶ前に知ってほしい。子どもがゲームを “やめられない” 脳のメカニズムと、やめさせるより効くアプローチ

-

「技術だけじゃない」からこそ価値がある。強豪校に通う子を持つ"先輩サッカーママ"が現場で実感した「サカイクキャンプの価値」

-

~ロボットプログラミングで阪神電車を走らせよう~「プログラボ 電車まつり」を開催します!阪神電車の制服試着・クイズコーナー・ロボットの展示など盛りだくさんの2日間<参加無料>

-

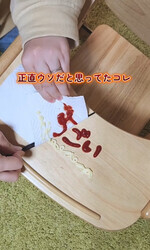

【入学準備】Seriaで全部揃う!100均の知育グッズ3選がお値段以上だった | HugMug

-

嫌われているってやっと気づいた? 卒園式後、ママ友のグループLINEで

-

あの“裏ごし”の手間がゼロに!ピジョンの新ベビーフードが凄すぎる⇒素材本来の味で「小分け冷凍」も可能!

-

「ちゃんとして!」が口グセになっていませんか? 命令口調を手放す”リフレーミング声かけ”術

-

食べこぼしストレス激減…“滑らせるだけ”の簡単掃除術が1628万回再生「納豆ご飯も取れるのすごい」「まさにライフハック」

-

集中力・注意力は「からだ」で育てる! 注意散漫な子どもにオススメの運動

-

9歳で守備固定、交替ナシ。入団前の「練習試合は平等に出す」とは話が違うので移籍させたい問題

-

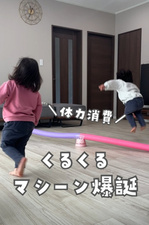

「体力があり余って寝ない」子どもの”体力消費アイテム”自作 100均グッズで「リズム感、集中力アップ」も期待

-

「はじめの100か月」って知ってる?こども家庭庁×イオン等が、妊娠〜小1の育ちを社会で支える重要ビジョンを全国発信中!

-

【語彙力崩壊の危機?】なんでも「やばい」で済ませる子、実は意外な本音が。言葉の豊かさを取り戻すユーモア絵本が登場!

-

個人輸入してでも欲しい! 【baggu】づくしのバッグの中身紹介 | HugMug

-

「なぞなぞ好き」は語彙力の宝庫。ことば遊びが子どもの言語発達を加速させるメカニズム

-

Xで1.4億回再生!SNSで大バズり中の「タップで止めるゲーム」が、読み聞かせ最強の“オノマトペ絵本”に変身

-

3月19日(木) ベビーエリア&えほんコーナーがオープン「みんなのまち」も新たに遊べるおうちが増えてさらにパワーアップ!

-

【Makuakeで目標達成率1700%超】食育食器 第2弾『SUKUSUKU+』2026年2月1日より楽天市場「ひまわり堂」にて一般販売開始

-

卵・乳・小麦不使用。食のバリアフリーを、もっと当たり前に。応募総数は過去最高の600名!北海道から沖縄まで全国の“アレっ子”家族が集結 2月22日(日)開催「第6回 アレルギーフレンドリーブッフェ」取材のご案内

-

【精神科医・本田秀夫】「もう○歳だから」「やればできる」はNG!?ADHDの子を追い詰める年齢基準と120%の要求

-

高さの感覚は5歳までに80%育つ。公園で「ダメ」を言いすぎていませんか?

-

移住者が3年間で約3.5倍に!福井県坂井市が、子育て世代からも注目を集める理由とは?

-

ママ友に騙された…! 卒園式にカジュアルコーデで行った結果

-

小中学生が「10年後なくなる」と予測する職業は?彼らが“今”なりたい職業、実は「VTuber・YouTuber」でもなく…

-

「勉強しなさい」より「一緒にマックしよ!」が合言葉。人気店のメニューで算数を遊ぶドリル、子どもの目が輝きだす仕掛けに親も夢中!

-

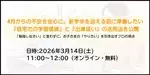

不登校35万人超。5年で約20倍に急増する「出席扱い制度」で高校進学の選択肢を広げる 新学期直前の保護者向け「制度活用・環境整備」説明会を3/14開催

-

弘中綾香さんインタビュー/生後5カ月で娘を保育園へ。「早いね」と言われたときに仲間だと思えた存在

-

【自閉症・未就学児】「長袖じゃないと嫌!」着替えで1時間パニック。今までの常識が通用しない「こだわり」の裏にあった意外な感覚【読者体験談】

-

オヤカク経験46.2% 子どもの就活で親が実感する「もっと体験させたかったこと」