2021年6月30日 14:15

個別の教育支援計画とは?発達障害のある子が、長期的に一貫した支援を受けるために。個別の指導計画との違い、対象者や作成方法も解説

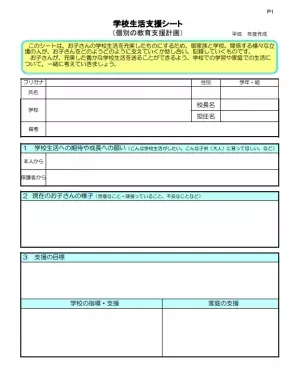

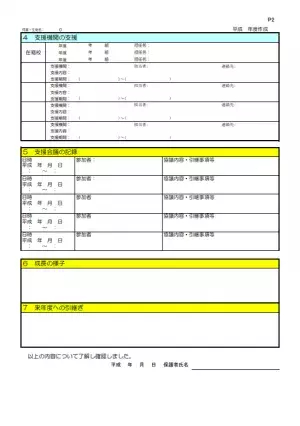

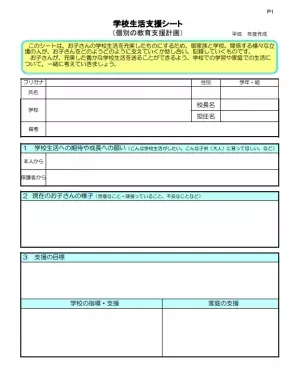

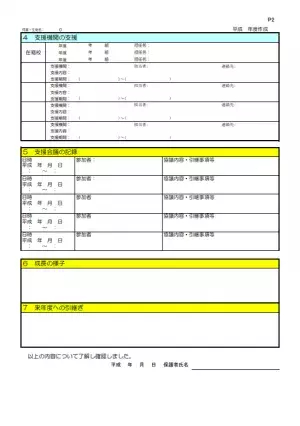

一例として、東京都教育委員会が公開している「小・中学校用支援シート」をご紹介します。

Upload By 発達障害のキホン

Upload By 発達障害のキホン

自分の学校や自治体における個別の教育支援計画の内容については、各教育委員会のHPや、学校の特別支援教育コーディネーターへ問い合わせてみてください。

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/special_needs_education/coming_plan.html

これからの個別の教育支援計画(東京都教育委員会)

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/special_needs_education/files/coming_plan/26shochu_shiensheet.pdf

小・中学校用支援シート(東京都教育委員会)

個別の教育支援計画は、誰がどのように作成するの?

個別の教育支援計画は、児童・生徒の状況や活用の必要がある場合に作成されます。

例:

・就学時や卒業後への移行期

・学校外の関係機関との連携した支援が必要な場合

・保護者から作成の要望があった場合

など

作成プロセスは、以下のとおりです。

1. 障害のある児童・生徒の実態把握

2. 実態に即した指導目標の設定

3. 具体的な教育的支援内容の明確化

4. 評価

個別の教育支援計画は、1度作成して完了するものではありません。子どもの状況にあわせて適宜見直しを行い、PDCAサイクルを回しながら作成していきます。

また、進級・進学などのタイミングで関係者間で引き継ぎを行い、その内容を踏まえた計画を作成することで、長期的な視点に立った支援を行うことができます。就学段階においては、盲・聾・養護学校又は小・中学校、もしくは高等学校が中心となって作成します。なかでも学級担任や、学校内や他機関との連絡調整役となる特別支援教育コーディネーターが中心となって、具体的な内容を確定します。

保護者や関係機関との連携協力により、校内委員会(※)や支援会議で検討していきます。

※校内委員会:児童・生徒の担任の先生のほか、校長、教頭、学年主任等、養護教諭などで組織され、効果的な指導や対応に向けて情報を共有し、全校的な支援体制をとるもの

https://bit.ly/2U32d3z

個別の教育支援計画について(文部科学省)