子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。

-

パパが子育てに精神的負担を感じる“パパ危機”を救う豊島区の取り組みとは? 高際区長にインタビュー【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.45】

-

格差の連鎖を断ち切る足立区へ…女性区長の先駆けとして5期目となる今もなお抱く「つまずかない覚悟」【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.44】

-

「高収入より“家事力”が大事」中学生までに性別関係なく自炊ができる子に…足立区が子の体験格差をなくす施策とは【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.43】

新着記事 2月25日更新

-

「45分座っていられない」は当たり前。小学校の授業時間に体が慣れるまでの脳科学的タイムライン

-

「Maison terrier」とコラボ!“毎日使える”おやつ犬キルトラグが2月25日発売

-

【3〜5歳にオススメ】寒い日の室内遊びに!100均の知育玩具がコスパ最強だった

-

【精神科医・本田秀夫】ADHDの特性の表れ方は十人十色!苦手を「大目に見る」「要所を押さえる」コツ

-

小学生の娘がヘアカラーしたい! と言い出したら、どうする?実際にやってみた話 | HugMug

-

簡単5分で完成! デコペン&トッピングでつくる「メッセージチョコラスク」が可愛い! | HugMug

-

足育におすすめ!話題の【VIVOBAREFOOT】キッズシューズをご紹介 | HugMug

-

親のAIリテラシーが高いほど子どものAI活用に肯定的? 「苦労教」を説く親ほど、裏ではAIに丸投げしている実態が明らかに

-

2026年1月生まれベビーの名付けトレンド!冬の情景を映す「スノーネーム」や「午年」にちなんだ干支ネームが躍進

-

玄関で泣いていた娘が1週間で変わった。寝る前3分の「いいこと3つ」が自己肯定感を上げる科学的理由

-

事前準備が出産を変える? 妊娠中にやっておいて良かったこと18選

-

成績が伸びない子に共通する「NG勉強法」ワースト1位は?ノートまとめ、すぐ検索……プロが指摘する“もったいない努力”とは?

-

「ムッチムチでかわいい~♡」もこもこで完全防備な赤ちゃん!

-

「一時預かり保育。お迎えに行くたびに恥ずかしくなること」Aやんのしゃかりき育児珍道中 vol.36 | HugMug

-

3/1まで!手ぶらで本格的なアイススケートができる 【二子玉川ライズ スケートガーデン】に行ってきた! | HugMug

-

「赤ちゃんは無事?」「陣痛が怖い」妊娠中の絶え間なく襲ってくる不安…メンタルを保つには?

-

ウエストポーチに夢中!カジュアルからモードまで、コーデに合わせて選ぶおすすめ4選 | HugMug

-

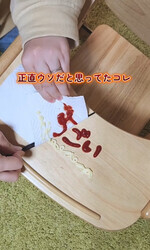

「助けてください」油性ペンで顔に落書きした息子が案内した先には…「これやってる時って静かなんですよね」「うちもよくやる」

-

もう静電気なんて怖くない!【セリア】の静電気予防アイテムが超優秀 | HugMug

-

【アラフォー】美容マニアがもう手放せない!ステラボーテの電気ブラシで顔&頭皮ケア | HugMug

-

「ゲームやめなさい!」と叫ぶ前に知ってほしい。子どもがゲームを “やめられない” 脳のメカニズムと、やめさせるより効くアプローチ

-

「赤ちゃんが驚くほど反応する」180万人が選んだ魔法の絵本に新作!Sassy10周年を飾る『ばあ!』は、赤ちゃん大好きな鏡付き

-

友達の心のSOSに気づいたら? こども家庭庁が、札幌市で高校生対象の自殺対策ワークショップ開催

-

「技術だけじゃない」からこそ価値がある。強豪校に通う子を持つ"先輩サッカーママ"が現場で実感した「サカイクキャンプの価値」

-

~ロボットプログラミングで阪神電車を走らせよう~「プログラボ 電車まつり」を開催します!阪神電車の制服試着・クイズコーナー・ロボットの展示など盛りだくさんの2日間<参加無料>

-

【入学準備】Seriaで全部揃う!100均の知育グッズ3選がお値段以上だった | HugMug

-

嫌われているってやっと気づいた? 卒園式後、ママ友のグループLINEで

-

あの“裏ごし”の手間がゼロに!ピジョンの新ベビーフードが凄すぎる⇒素材本来の味で「小分け冷凍」も可能!

-

「ちゃんとして!」が口グセになっていませんか? 命令口調を手放す”リフレーミング声かけ”術

-

食べこぼしストレス激減…“滑らせるだけ”の簡単掃除術が1628万回再生「納豆ご飯も取れるのすごい」「まさにライフハック」