更新日:2020/11/17

労災と医療保険(生命保険)は併用できる?違いや二重で貰えるか解説

内容をまとめると

- 自己負担額はゼロで治療を受けることが可能

- 労災保険は生命保険や他の公的保険と同時請求可能な場合がほとんど

- 自賠責保険と労災保険は同時請求できない

- 治療や休業、障害が残った場合など労災保険の保障内容は幅広い

目次を使って気になるところから読みましょう!

労災でも民間の医療保険(生命保険)は二重で貰えるの?

労災でも、私達が個人が加入している医療保険や生命保険はどちらも請求可能です。

なぜならば、労災保険は雇用主が保険料を負担して加入する保険であり、私たちが個人で保険会社に加入している生命保険の入院給付金などは労災保険の給付金と別に受け取ることができるからです。

そもそも、労災保険とはどのような保険なのでしょうか。

労災保険は、従業員を1人でも雇っていたら雇用主が加入しなければならない保険です。

従業員の業務中・通勤中に起きた災害で怪我をした場合、病院への通院費や療養によって休む場合の給与保障が主な内容です。

正社員だけでなく、非正規雇用であるアルバイトやパートの方も保険の保障対象となります。

雇用主の加入義務であるこの保険に未加入の場合、保障が受けられないのではないかと心配に思う方もいらっしゃると思います。

万が一、雇用主が労災保険に未加入であっても労働基準監督署に届けることで保障を受けることができるので安心してください。

仕事中のケガで、労災と民間の医療保険は併用できる?

仕事中の怪我や病気でも、医療保険や生命保険の各種給付金は受け取ることが可能です。

医療保険も生命保険も民間の保険会社が販売しているもので、生活中の事故や万が一の死亡時に保険金の給付を目的とした商品です。

労災保険の対象は業務中だけですが、生命保険は仕事中を含めた日常生活すべてが対象となります。

したがって、労災保険の給付金とは別に個人で加入している民間の保険の給付金も受け取ることが出来るということになります。

労災保険の仕組みや保障内容は?

業務中に起こった災害から労働者を守ることを目的とした労災保険ですが、仕組みや保障内容は私たちがいつも医療機関で使っている健康保険とは違います。

労災保険を説明するにあたってのポイントは

- 保険の仕組み

- 保険の保障対象

- 健康保険との違い

労災保険の仕組みはどうなっているの?

雇用主と労働者の間には2つの保険が存在します。

- 雇用保険

- 労災保険

労災保険の保障対象は?

労災保険の、対象となるのは業務中・通勤中の病気やケガ、死亡です。

では、実際どのような場合に対象となるのか詳しく説明していきます。

業務中の保障対象となる場合は

- 会社内での業務中(社内の事務作業など)

- 会社外での業務中(外回りの営業、出張など)

- 業務以外で会社の管理下にある時(社内の休憩時間など)

- 仕事に行く通勤途中かどうか

- いつもの通勤ルートからはずれていないか

- 通勤ルートが合理的であるか

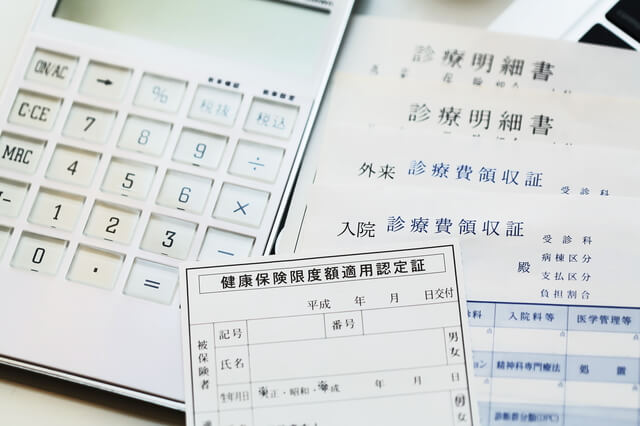

労災保険と健康保険(公的医療保険)の違いは?

労災保険は雇用者が全額保険料を払い加入義務がある保険であるのに対して、健康保険は雇用主と私たち労働者が折半して保険料を払うことで加入できます。

労災保険の対象は労働者となっていますが、社長や役員などの「使用者」や個人事業主や自営業の方は対象外です。

健康保険は仕事以外の怪我や病気の保障を対象としています。

業務中の怪我の治療には労災保険が適応されて自己負担なしで全額治療費が給付されます。

この時に業務中の怪我にも関わらず、間違って健康保険を使って病院で治療を受けた場合一時的ではありますが全額自己負担になってしまいます。

健康保険で受診してしまった場合、労災保険に切り替えることで病院で払ったお金が返ってきますが手続きをしなければいけませんので受診する際に最初から『仕事中の怪我』など病院の窓口で告げるとスムーズです。

以下に労災保険と、健康保険の違いを表でまとめましたので確認してみてください。

| 労災保険 | 健康保険 | |

|---|---|---|

| 保険料負担 | 雇用主が全額負担 | 雇用主と利用者が負担 |

| 対象者 | 労働者 | 保険料を納めている人 |

| 内容 | 業務に起因する事故・怪我・死亡 | 日常生活の怪我、病気 |

| 自己負担 | なし | 一部負担 |

労災でもらえる保障や手当てとは?

実際に労災保険でもらえる保障や手当はどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは

- 入院した場合

- 働くことが出来なくなった場合

- 後遺症が残った場合

入院した場合

入院・治療費の保障として、療養(補償)給付について説明します。

これは、業務中の怪我や病気で入院した場合の治療費を全額負担してくれる制度です。

治療にかかるすべての入院費や薬代も、治癒するまで自己負担なしで医療を受けることが出来ます。

労災病院や労災保険指定病院が近くにある場合は、そちらに入院や通院をすることで保障を受けることができます(現物支給といいます)。

労災保険指定病院などが近くにない場合には、かかった医療費を請求することであとから現金支給されます。

近くに労災病院などがある人はそちらを受診した方が請求がスムーズです。

働けなくなった場合

働けなくなった場合、暮らしを保障してくれる制度を休業(補償)給付といいます。

給付を受けるための条件として

- 業務中の怪我や病気の療養のための休養

- 労働することが出来ない

- 賃金を受けていない

支給される金額は休業1日につき

休業(補償)給付額=給付基礎日額×60%

が支給されます。

給付基礎日額とは直前3か月のボーナスや特別賃金を差し引いた給与の平均額のことです。

また休業特別支給金も休業(補償)給付とは別に支払われます。

休業特別支給金額=給付基礎日額×20%

この2つが休業中は支払われることになっています。

例えば3か月で平均25万円もらっていた人が働けなくなった場合

休業(補償)給付金:250000×0.6=150000

休業特別支給金:250000×0.2=50000

合計で計20万円ほどが支給される計算になります。

治療しても後遺症が残った場合

治療しても残念ながら後遺症が残ってしまった場合には

- 障害(補償)年金

- 傷害(補償)一時金

以上が支給されます。

この2つは障害の階級によって変化し

- 障害等級第1級~第7級:障害(補償)給付・障害特別支給金・障害特別年金

- 障害等級第8級~第14級:障害(補償)一時金・障害特別支給金・障害特別年金

このようになります。

給付額を詳しく見ていきますと

- 障害(補償)給付:給付基礎日額の313日分(1級)~131日分(7級)を年金支給

- 障害(補償)一時金:給付基礎日額の503日分(8級)~56日分(14級)の一時金支給

以上のようになります。

障害等級は細かくわかれていますので、障害の階級により給付額も変化することを覚えておきましょう。

ここまで労災保険の概要についてまとめてきましたが、いかがでしたでしょうか。

ここまで読んで、「内容が難しくて理解できない。」という疑問が残った方も少なからずいらっしゃると思います。

そのような方は自分1人で理解しようとせずに、保険のプロに無料で相談をしてみましょう。専門的な内容はプロに任せることが最前な方法です。

今ならスマホ一つで保険のプロに無料で相談をすることができるので、この機会にお金に関する悩みを解決しましょう。

民間の医療保険と労災保険の違いは何?

私たちが個人で加入している医療保険と労災保険の違いはどういったところでしょうか。

保険は利用しないことに越したことは無いものですが、保障範囲や請求方法などは万が一の場合に知っておいた方がよいものです。

医療保険と労災保険について

- どちらを優先して利用した方がよいのか

- それぞれの請求方法

労災保険と医療保険、どちらが優先?

業務中の災害であれば、労災保険を優先した方が手厚い保障を受けることが出来ます。

理由は、保障範囲が医療保険より広いためです。

医療保険は加入時に入院給付金が日額いくらにするか、特約をどこまで付加するかなど万が一のときを想定して事前に保障内容を選んで加入します。

ですから、もしもの時に加入時に想定していた以上の事がおこってしまいますと保険の保障範囲では足りないことがあります。

一方、労災保険の保障内容は

- 病気やケガの治療費

- 療養休暇のための休業補償

- 後遺症が残った場合の年金保障

- 万が一死亡した場合の葬儀代、遺族への保障

参考:休業補償の受付回数に制限はある?

休業補償の受付階数に制限はなく、補償は怪我や病気が治るまで続きます。

まず休業補償を受けるためには待期期間という期間が設けられています。

待期期間とは

- 怪我や病気の程度が傷病等級表の第1級から第3級に該当する場合

- 第1級…常に介護が必要(失明など)

- 第2級…随時介護を要する(両目の視力が0.02以下など)

- 第3級…常に働くことが出来ない状態(両手の指をすべて失うなど)

医療保険と労災保険の請求方法は?

実際に医療保険と労災保険を請求しなければならなくなった場合の、請求方法をそれぞれ説明していきます。

医療保険の請求方法

- 保険会社に連絡

- 保険会社に必要書類を提出

- 給付に該当するケースであれば、保険金が給付

- 労働者が雇用主に労働災害があったことを報告

- 労働基準監督署長宛に必要書類を提出

- 労働基準監督署が調査

- 給付に該当するケースであれば、保険金が給付

| 必要書類 | 提出先 | |

|---|---|---|

| 療養補償給付 | 療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第5号)※1 | 受診した病院 |

| 療養補償給付 | 療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号)※2 | 管轄する労働基準監督署長 |

| 休業補償 | 休業補償給付支給請求書 | 〃 |

| 遺族補償給付 | 遺族補償年金支給請求書請求書 など | 〃 |

| 葬祭料請求 | 葬祭料請求書 | 〃 |

| 傷病補償年金 | 傷病の状態等に関する届 | 〃 |

| 介護補償給付 | 介護給付支給請求書 | 〃 |

労災認定されたときに併用できる保険や手当とは?

労災保険は保障内容が幅広い保険ですが、それ以外にも併用できる保険や保障があることを知っておきましょう。

労災保険と併用できるものは

- 医療保険

- 傷病保険

- 障害年金

労災と併用できる医療保険や傷害保険

先程解説したように、医療保険や傷害保険は個人で自由に加入するものですので、これらが併用できる場合があります。

医療保険

例えば医療保険は、日常生活中において入院しなければならなくなった場合に保険金が給付されます。

仕事中でも医療保険の保障対象に含まれますので保険金が給付されます。

傷害保険

労災と併用できる障害年金

労災保険のなかにも障害が残った場合の保障がありますが、別に障害年金という公的制度があります。

障害年金とは

- 障害基礎年金

- 障害厚生年金

(参考)労災と自賠責保険の二重取りはできないので注意

通勤中に交通事故にあってしまった場合、労災保険と加入が義務づけられている自賠責保険のどちらを優先すればよいのでしょうか。

この2つは同時に請求することが不可能で、同案件においてはどちらを請求するか選択する必要があります。

今回は労災保険を使った方がよい場合を紹介します。

例えば

- 自分の過失が大きい場合

- 事故の加害者が自賠責保険未加入の場合、もしくは任意保険未加入の場合

仕事のケガで労災保険と健康保険(公的医療保険)を重複して使えるの?

業務中に怪我をしてしまったけれども、報告や手続きが面倒だからといって健康保険で医療機関を受診してもよいのでしょうか?

また労災保険と健康保険は重複して利用できるのでしょうか。

以上の疑問について、こちらでは

- 健康保険とは

- 労災保険と健康保険の併用はできるのか

- 労災保険への切り替え

そもそも健康保険とは?

健康保険とは、民間企業に勤めているサラリーマンとその家族が加入している公的医療制度のことです。

保険料は雇用主と被保険者で負担しています。

国の公的医療保険制度は

- 職域保険(健康保険・共済保険・船員保険)

- 地域保健(国民健康保険)

- 後期高齢者医療保険

- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

- 組合管掌健康保険(組合健保)

労災と健康保険の両方を使えない理由は?

労災保険と健康保険は保険の目的が違う為、両方を同時に使うことはできません。

- 労災保険…労働者を守るため、業務中の怪我や病気を保障

- 健康保険…業務以外での怪我や病気を保障

- 労災保険は自己負担なしで利用可能

- 健康保険は通常自己負担3割

健康保険から労災保険への切り替えの方法は?

間違って業務中の怪我を健康保険を使って受診した場合、保険の切り替え方法を以下で説明します。

まず受診した医療機関に、労災保険への切り替えができるか問い合わせます。

- 切り替えができる場合…書類を提出することで、窓口で払ったお金が返ってくる

- 切り替えができない場合…一時的に医療費を全額負担した後に、労災保険の請求をする

- 健康保険の保険者(協会けんぽまたは組合健保)に労災の報告

- 保険者から返還通知書等が届くので、返還額を払う

- 労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入して、返還額の領収書と医療機関で払ったお金の領収書をまとめて労働基準監督署に提出

まとめ 労災保険と生命保険は併用できる 上手に使って両方請求しよう

今回この記事では労災保険について詳しく説明してきました。

この記事のポイントは

- 業務起因の怪我や病気の治療は労災保険を利用する

- 自己負担額はゼロで治療を受けることが出来る

- 生命保険や他の公的保険と労災保険は同時請求可能なものも多い

- 自賠責保険と労災保険は同時請求できない

- 治療や休業、障害が残った場合など労災保険の保障内容は幅広い

私たちが「労災保険」と呼んでいる保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。

この保険は業務に起因する怪我や病気になってしまった場合、労働者の生活を保障するために1947年に誕生しました。

仕事中の怪我が原因で入院をした場合、私たちが個人で加入している医療保険は労災保険の保障と併用できるのか疑問に思ったことはありませんか?

そこで今回この記事では労災保険について

以上を詳しく説明していきたいと思います。

この記事を読んでいただければ、業務中に怪我をしてしまった場合どのように保障されるのか詳しくわかると思います。

そのほかにも、仕事を休まなければいけなくなった場合にお金が受け取れる公的制度の紹介もしますので働けなくなった時の不安が少しでも解消されるでしょう。

ぜひ、最後までご覧ください。