-

突然インターホンが鳴り…業者「2万円です」換気扇の”備品額”を要求!?しかし直後→「名刺もらえますか?」友人の発言に感謝…

-

突然インターホンが鳴り…業者「2万円です」換気扇の”備品額”を要求!?しかし直後→「名刺もらえますか?」友人の発言に感謝…

-

その風呂掃除、逆効果かも? 思い当たる4つに「ゲッ」「気を付けます」

-

焼肉をした次の日のニオイはどうすれば…? 企業が教える対処法に「なるほど!」「やってみる」

-

「知らなかった!」 部屋の壁にある『通気口』はなんのためにあるの?

-

シリーズ第二弾!家具・カー用品の固定に役立つ超強力両面テープ「ウルトラハードパーフェクトテープ 両面多用途」4/22新発売!

-

トイレの換気扇は24時間稼働がおすすめ? メリットと電気代を電力会社が解説

-

「ピンポーン」業者「2万円です」換気扇の”備品額”を請求!?しかし次の瞬間…→友人の”ある言葉”に感謝…

-

換気扇はつけっぱなしでもOK? 長い時間換気扇を回しておくことのメリットとは

-

「2万円です」インターホンから”換気扇の備品額”の請求!?だが直後→「名刺もらえますか?」友人の言葉に感謝…

-

トイレの換気、もしや窓開けてる? 思わぬ落とし穴に「ゾクッとした」

-

インターホンが鳴り…業者「2万円ね」換気扇備品の”設置額”を請求!?だが直後→「名刺もらえますか?」友人の言葉に感謝…

-

インターホンが鳴り…業者「2万円です」換気扇の”備品額”を急に請求!?だが直後→友人「あの…」”放った言葉”に感謝。

-

インターホンが鳴り…業者「2万円です」換気扇の”備品額”を急に請求!?だが直後→友人「あの…」”放った言葉”に感謝。

-

インターホンで…業者「2万円です」換気扇の”備品額”を請求!?だが直後→「名刺もらえますか?」友人の言葉に感謝…

-

家のチャイムが鳴り…業者「2万円ですね」換気扇の”フィルター額”を請求!?だが直後→「名刺もらえますか?」友人の対応に拍手…!

-

インターホンが鳴り…業者「2万円です」換気扇の”備品額”を請求!?だが直後→「名刺もらえますか?」友人の言葉に感謝…

-

苦い経験で辿り着いた…キレイ好きの義母も笑顔の「手抜き術」とは? 読者の手抜き術も必見!

-

浴室ドアの黒ずみ、効率的に落とすには? 方法に「便利だわ」「やってみます」

-

キッチン換気扇の汚れを防止『オープンキッチン対応レンジフードフィルター』を新発売

-

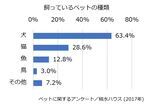

生活に潤いや安らぎをもたらす、愛犬との暮らしをもっと心地よくする住まいづくり

-

換気扇や便器に付着した頑固な汚れは「○○」で落とす! ダスキン公式サイトが教えるお掃除術

-

お風呂の換気扇、24時間回すのはなぜ? 不動産会社の情報に「そうだったのか」「初耳でした」

-

【浴室のパッキン】カビの予防と掃除方法を解説!

-

お風呂の黒カビ対策しっかりしたい!ポイントを解説!

-

【マニキュア】正しい捨て方知ってる?正しく捨てるためのポイントを解説!

-

『キッチンの換気扇フィルター』ちゃんと洗えてる?正しい方法と頻度を解説!

-

アイリスオーヤマ直伝! 知っておきたい結露対策に「今すぐやる」「気を付けます」

-

掃除めんどくさい!【結露の原因】紹介します!

-

放置すると大変なことに! SUUMOが教えるマンションの結露対策とは

愛あるセレクトをしたいママのみかた