-

イ・ビョンホン「パパと一緒に座ろう」 10歳長男&2歳長女に“優しいパパ” 妻・イ・ミンジョンが実家で過ごす様子を公開

-

“伝説の家政婦”志麻さん、誕生日迎えおちゃめに年齢明かす 夫&子どもたちの手作りフランス料理でお祝いも「毎年、最高の誕生日プレゼントです!」

-

70歳・志穂美悦子、“ムキムキ”に鍛え上げられた肉体美を披露「凄すぎる」「ただただカッコイイ」 夫は長渕剛

-

【1万円】の高級キャラメルを…義母がペロリと完食。しかし⇒「はあ!?」嫁が激怒した相手は、食い尽くし義母ではない!?

-

果物ナイフの新しいカタチ、「ARCOS(アルコス)」のテーブルナイフ。[PR]

-

魔裟斗さん「夫の不貞相手がまさかの身内」の衝撃事実に現実的なアドバイス「養育費は最初にまとめてもらいなさい」

-

篠井英介主演舞台『欲望という名の電車』好評につき東京で追加公演を実施

-

鈴木福、日テレ『ZIP!』卒業を発表 3年間学業と両立「あと1ヶ月楽しませてもらいます!」 水卜麻美アナ「さみしい!」

-

「ばけばけ」第100回あらすじ・場面写真 自分が犯人と疑われていると感じたクマは女中を辞めると言い出す…2月20日放送

-

『ばけばけ』第100回 いまだ焼き網も犯人が見つからない【ネタバレあり】

-

妻の高級プリンを…夫が”勝手に”完食!?しかし翌日⇒「ざまぁみやがれ!」夫が【妻の報復】に冷や汗!?

-

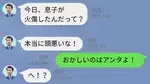

「本当頭悪いな!」火傷した息子を心配せず…罵倒する夫!?だが「おかしいのはアンタよ!」キレ返して息子を守った話

-

匂いつわりに苦しむ妻を、強引に外出させた夫。しかし⇒モールで突然『もう無理…』妻の足取りが止まって…!?

-

夫婦の新居を見るなり…義母が“狭い家”と批判!しかし⇒夫「つまり母さん…」思わぬ【反撃】に…義母は真っ青に!?

-

『プロフェッショナル』おしどりメダリスト夫婦の離婚原因を調査【第7話あらすじ】

-

息子に《お菓子だけ》与えてスマホに夢中な夫?!荒れ果てたリビングを前に、私が夫に期待するのをやめた【結果】

-

「嫁は家政婦」高熱の嫁に家事を強要する義母!?だが「お義母さん…」義実家へ殴り込みへいき…義母「えっ…」

-

“14年ぶり共演”波瑠&麻生久美子、クランクイン 長せりふも好調「リラックスして撮影できました」【コメント全文】

-

【500万円】の請求電話が!?その後、”衝撃の要因”が発覚し…妻「ま、まさか」

-

「事故物件だけど安いから家決めてきたよ!」夫が勝手に家を契約!? あまりに身勝手な行動の結末は…

-

250万の【最終催告書】で夫の浮気が発覚!?だが「地獄でお幸せに♡」妻が”恐ろしい復讐”をした話

-

「俺の看病はしてくれないの!?」かまってちゃんの夫にイラっ! でも妻が風邪を引いたら夫の対応は…?

-

NTV水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』出演の河井青葉が所属するブレスが新人を募集『2026冬ドラマ特別オーディション』

-

「離婚したら体裁が…」「俺の世話はどうなる?」感情論を馬鹿にしてきた夫のみっともない悪あがき【妻を見下す夫の末路 Vol.9】

-

「奥さん来月出産予定だよね?」無自覚な夫に起業仲間が喝!!【うちの夫は自称起業家! Vol.10】

-

掃除嫌いな夫が…自ら“お風呂掃除”を買って出た!?数時間後⇒目の前に広がる【光景】に妻「え!?」

-

「俺はシッターじゃない」育児しない夫にSOSまで無視された妻。だが翌朝⇒リビングに【1枚の紙】を置いて逆転成功!?

-

義母の葬儀代”200万円”を要求する夫。しかし…妻「じゃあこれ聞いて?」夫「うわあああ!」夫が悲鳴をあげたワケは…

-

妻の相続5000万を…義母にすべて貢ぎたい夫!? しかし後日⇒ 呆れた妻からの“対抗策”に「そんな…嘘だろ?」

-

咲妃みゆ、渡邊圭祐、小林亮太、渡辺いっけいら出演 オノマリコ作×稲葉賀恵演出『Yerma イェルマ』上演決定

愛あるセレクトをしたいママのみかた