2歳男児

「2歳男児」について知りたいことや今話題の「2歳男児」についての記事をチェック!(2ページ目)

-

東方神起・チャンミンが熱血指導!? “SMTR25”初のバラエティ番組「応答せよ!僕らのハイスクール」第2話今夜

-

「たべっ子水族館」がチョコレートづくしの特別仕様になって登場

-

「昭和のおじさんの悲哀」報ステ大越キャスター ブログで吐露…中道の野田・斉藤元代表、石破元首相に感じた“切なさ”

-

北海道の郵便局 局員たちの肩に乗っていたのは…「知らなかった」「羨ましい!」

-

弘中綾香アナ 関西弁を貫く上京者への“違和感”を告白…ネットでは議論沸騰「地方民は標準語に直せよってこと?」

-

元つばきファクトリーの浅倉樹々、芸能活動再開を発表「もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い…」

-

Maison de FLEURからシナモロールのお誕生日を記念したぬいぐるみチャームが登場

-

井出卓也、椎名鯛造らが絶賛!『War Bride 2』と舞台『パイロット』が繋ぐ“戦争と人生”の記憶

-

有吉弘行、あづきおねえさんへの感謝つづる ママパパから反響続々「勝手に『同志』だと思ってしまいました」

-

the telephones、結成20周年で豪華コラボ実現!ORANGE RANGE、9mm、THE BAWDIES、POLYSICS、PEDRO、トプシが参加

-

【Wienners 新体制ライブレポート】ついに始動!玉屋2060%が断言する新ボーカルYUURIが放つ圧倒的「フロントパーソン」の輝き!

-

渡辺謙が鬼気迫る立ち廻り! 『木挽町のあだ討ち』歌舞伎の日を記念した本編映像公開

-

転生しても、また自分でいたい――堂本光一が選び続ける“嘘のない在り方”

-

「嫌がらせなの?」”賞味期限切れ”の食材を送りつける義母!?だが⇒夫が注意した直後【想定外な事実】が判明!?

-

歌舞伎版「ルパン三世」新作第2弾。愛之助の流白浪燦星と米吉のヒロインが、大スペクタクルを魅せる

-

満島ひかり×岡田将生『ラストマイル』が地上波初放送 「MIU404」の再放送も決定

-

東京工芸大学 芸術学部ゲーム学科 松浦恵夢さんが「神ゲー創造主エボリューション2025」で神ゲー大賞(グランプリ)、時田貴司賞をダブル受賞

-

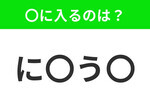

【穴埋めクイズ】すぐ閃めいちゃったらすごい!空白に入る文字は?

-

「砂漠の黄金」アルガンオイル配合の極上の肌ざわり『ufutto スウヨタオルアルガンオイル50枚』4/1新発売!

-

【2026年2月版】ふるさと納税でもらえる『純金』の還元率ランキングを発表

-

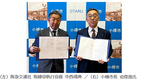

阪急交通社と小樽市が災害時の対応に関する災害協定を締結

-

環境省「Care Show Japan 2026」に出展 蛍光ランプ製造・輸出入禁止の周知への協力のお願い

-

侍ジャパン招聘!大谷翔平を支えるアイアトン通訳 データ分析と通訳を兼務する多才な経歴

-

東京マラソン ランナー応援イベント「TOKYO CHEER 2026」3月1日(日)開催

-

100%オーガニックコットン×ノンポリマー採用の『オーガニックコットンおりもの&吸水ライナー』4/1新発売!

-

餃子の皮がポイント! ギャル曽根流、ニラ大量消費レシピに「簡単でめちゃおいしい」

-

蛯原友里、夫のRIP SLYME・ILMARIと“エルメス”パーティーへ 夫婦2ショットに反響「オシャレな夫婦」「憧れです」

-

マルチ弦楽器奏者・高田漣、ゲストに矢井田瞳とROLLYを迎え、セッション&トークを楽しむライブイベント開催

-

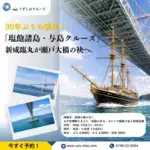

30年ぶりの復活!新咸臨丸が瀬戸大橋の袂へ!「塩飽諸島・与島クルーズ」5/23・24限定で開催

-

超絶景!世界最大級の渦潮がさらに巨大に!「春の大潮」の季節が到来