-

孫にやられ放題のおじいちゃん 投稿に「1枚目から吹いた」「ナイスキャラすぎる」

-

北村一輝と明日海りおW主演!『王様と私』新演出版、始動!

-

ぽっちゃり気味の猫 お腹を舐めようとする時の『動き』がまさにアレ 「笑った」

-

『べんち』をカタカナで書くと… 小1女子の『惜しい間違い』に「腹筋崩壊した」「電車で見ちゃダメ」

-

『東京卍リベンジャーズ 描き下ろし新体験展』レポート 本編で描かれなかった謎を、未発表原画などで体感

-

「下腹ぽっこり解消ダイエット」は股関節を整えるだけ!?整体師Naokoさんのダイエット本第2弾発売

-

『東京卍リベンジャーズ』体感型展覧会が東京&大阪で、和久井健の新描き下ろし漫画&名場面振り返り展示

-

筋トレ×有酸素運動のハイブリッドトレーニング!Nintendo Switch用フィットネスゲーム『うちトレ』が本日11月30日(木)より発売開始!

-

長引く咳で左胸に痛みが生じた鳥居みゆき 診断結果にファン困惑 「そんなことあるんですか」

-

【入園無料】ふれあい動物広場や遊具、水遊びなど1日中遊べる「東板橋公園」が子連れにおすすめ! | HugMug

-

『テニミュ』運動会4年ぶり開催で2日間の熱戦に大歓声 リレーやダンシング玉入れ、馬も登場

-

シルバニアファミリーの世界に侵略者? 子供の遊びに「笑いすぎてお腹痛い」「センス最強」

-

なかやまきんに君監修のTechnogym新製品導入のジム「THE POWER GYM」が埼玉県川口市にオープン!

-

三吉彩花、ボクサー役で肉体改造 限界突破に挑み続け「精神力もすごく強くなった」

-

三吉彩花、ボクサー役で肉体改造 過酷なトレーニング映像公開「ギリギリでした」

-

ボクサーに挑戦した三吉彩花、過酷なトレーニングの軌跡『ナックルガール』メイキング映像

-

山本舞香、見せブラコーデで鍛え上げた美腹筋を披露

-

筋トレ×有酸素運動で効率良く脂肪を燃焼!自宅で楽しく本格的なトレーニングができるフィットネスゲーム『うちトレ』がNintendo Switchで11月30日発売決定!

-

永野芽郁、巨匠の演出に「パニックになります」 山田洋次監督「僕もパニック状態」

-

中居正広、劇団ひとりから主役の座を乗っ取り!? 「ちょっと“お願い”したら…」

-

容姿端麗、センス抜群! イタリアで注目の若手ファッションインフルエンサー、ジネルバ・マヴィラとは?

-

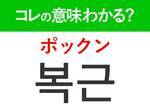

韓国語「복근(ポックン)」の意味は?「LE SSERAFIM」カズハが象徴のあの言葉!

-

寝言が『美輪明宏バーション』の犬 動画に「笑い転げてむせる」「眠れなくなった」

-

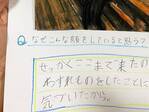

夏休みの自由研究で『あの名画』を考察… 回答に腹筋崩壊 「大人では絶対出てこない発想」

-

ミズノ「ピーナッツ」の新トレーニンググッズ、“ウッドストック&スヌーピー”のダンベルボールなど

-

「くま描けた」 ワイルドすぎるイラストに、ネットで爆笑の渦

-

岸井ゆきの、ボクシングとの日々も収録『ケイコ 目を澄ませて』10月4日リリース

-

滑舌の悪さは老化の合図――局アナ直伝『あいうえお滑舌トレーニング』で認知症予防!

-

山田裕貴&板垣李光人、大河撮影中のメイキング映像公開「癒される」「あと3時間は見られる」の声続々

-

おしゃべり好きなインコによる『替え歌』 物騒すぎる歌詞に「バスで吹いた」「笑いすぎて腹筋痛い」

愛あるセレクトをしたいママのみかた