6歳までの育ちの違いがその後を決める? 改めて幼児教育が注目されるワケ

今、子育てや教育は危機の時代。取材の中でその現状と課題、人間教育における乳幼児期の重要性が見えてきました。

※この記事は全2回でお送りします。本記事は1回目です。

今の日本の学校というのは社会に選抜していくためのシステムのようで、言ってしまえば、多少の無理難題を与えたときに頑張って耐えた人を優秀と評価するかたちになっています。残念ながら学校教育の勉強で得た知識はその選抜を通過するためであって、社会に出たときのためのものではありません。

アメリカの調査において、「仕事力が高い」「リーダーシップがある」「新しいアイデアがどんどん出せる」というような人は学校の学力が高かったのかを調べたものがありますが、結果はNOでした。「仕事力が高い」「人間力が高い」「信頼されている」という人は “非認知能力”が優れている人だったのです。

次に何が起こるかわからないことや、答えが決まっていない問いなどに対して、的確に判断できるかどうか。そうしたときには、非認知能力が試されます。社会に出ると、正解のない世界で自ら考えて適切な答えを導き出し、自分なりの答えをつくらなければなりませんが、そういうことができる人が仕事力も人間力も高いのです。

学校での訓練は、社会で生きる力のベースのほんの一部しか身につきません。それよりも、子どもの頃から遊びや探究を始めとした正解のない世界で多くの体験をしてきた人のほうが、社会的な力が身につくのです。

「体験格差」という言葉がよく聞かれるようになりましたが、そういうことをようやく言えるようになったんだな、というのが私の素直な感想です。経済格差や貧困問題が体験の質や量に影響していることが間違いないのは数十年前からわかっていたことでした。

80年代、ある荒れていた東京都の区に勤めていた教師の友人に、学力テストの結果を見せてもらったことがありました。

それから、貧困が要因で社会的な立場が分かれるなどして、さまざまな場面で差が「貧困」という言葉で説明されるようになり、客観的な事実として「格差」というものが生じてきました。特に日本はバブルの崩壊やリーマンショック、3.11などをどう克服するか考えるときに「格差問題」はどうしても認めざるを得ませんでした。そうなれば、もっと積極的に格差をどうやって解消していくか知恵を集めなければなりません。格差問題が深刻化する一方で、そうやって冷静に見つめることができるようになったのでしょう。

私はもともと小学生、中学生、高校生の学力問題を専門としていましたが、途中で幼児教育のほうに移りました。幼児の段階から教育が大事だと考えるようになった、あるきっかけがあったからです。

数十年前、学力が低い区の学校に勤める先生たちと行っていた勉強会で、興味深い調査をしてくれた先生がいました。

当時その学校の通知表は1から5までの5段階評価。そうすると、小学1年生でも1や2をつけなくてはいけない子が、必ずクラスの数%いるのだそうです。それで、そういう子どもたちが6年生になったときに3や4がどれくらいとれているかを調べてみると、その結果は、なんと0人。つまり、1年生で1や2の成績の子どもが、学校の授業による教育によって3や4のレベルに上がっていくことはほとんどないというのです。だったら、私たち教師は何をやっているんだろうと、その先生は落胆していました。

その話を聞いたとき、根本的な部分を見つめなければならないと強く思いました。学校で教えてもらったことがまだ定着していない小学1年生ですでに学力差があるということは、生まれてからの6年間の体験の違いが、学校での学力に決定的な影響を与えているはずです。でも教育学では、0歳から5歳までの育ちを学問的に学ぶことをまったくやりません。私が大学でやっていた教育学は、“学校教育学”だったわけです。

幼児期の子どもが、まわりに愛され、心が安定する。安心して様々なことに挑むことができ、それによっていろいろな能力を身につけていける。

点数で人間を評価する学校のシステムも変えなければならないし、学校がもっと多面的に人間を育てる場所にならなければならない。そのためにも、まずは幼児教育に学問の光を当てなければならないと、そう思って幼児教育学に注力するようになりました。

幼児教育に専門を移した当時、教育学の人たちの中には「なんで幼児なんてやってんだ」「学問を捨てたのか」と言ってバカにする人もいました。そんなふうに思われるのかと驚きましたが、それくらい評価されていなかったのです。そういうやつらを見返してやろうという思いもエネルギーに変えて、この数十年で幼児教育は大きく変わりました。

子どもの生きる力をのばす5つの体験

詳しくみる

汐見 稔幸東京大学名誉教授、白梅学園大学名誉学長、全国保育士養成協議会会長。一般社団法人家族・保育デザイン研究所 代表理事。専門は教育人間学、保育学、育児学。子どもの教育に幅広くかかわる教育者であり、NHK教育テレビをはじめとする子育て番組などにも出演する。『さあ、子どもたちの「未来」を話しませんか』(小学館)、『これからのこども・子育て支援』(風鳴舎)、『教えから学びへ教育にとって一番大切なこと』(河出新書)など著書多数。『アイラブみー じぶんをたいせつにするえほん』(新潮社)では監修を務める。→記事一覧へ

※この記事は全2回でお送りします。本記事は1回目です。

画一化された日本の学校教育

今の日本の学校というのは社会に選抜していくためのシステムのようで、言ってしまえば、多少の無理難題を与えたときに頑張って耐えた人を優秀と評価するかたちになっています。残念ながら学校教育の勉強で得た知識はその選抜を通過するためであって、社会に出たときのためのものではありません。

アメリカの調査において、「仕事力が高い」「リーダーシップがある」「新しいアイデアがどんどん出せる」というような人は学校の学力が高かったのかを調べたものがありますが、結果はNOでした。「仕事力が高い」「人間力が高い」「信頼されている」という人は “非認知能力”が優れている人だったのです。

次に何が起こるかわからないことや、答えが決まっていない問いなどに対して、的確に判断できるかどうか。そうしたときには、非認知能力が試されます。社会に出ると、正解のない世界で自ら考えて適切な答えを導き出し、自分なりの答えをつくらなければなりませんが、そういうことができる人が仕事力も人間力も高いのです。

学校での訓練は、社会で生きる力のベースのほんの一部しか身につきません。それよりも、子どもの頃から遊びや探究を始めとした正解のない世界で多くの体験をしてきた人のほうが、社会的な力が身につくのです。

子どもを取りまく根深い格差問題

「体験格差」という言葉がよく聞かれるようになりましたが、そういうことをようやく言えるようになったんだな、というのが私の素直な感想です。経済格差や貧困問題が体験の質や量に影響していることが間違いないのは数十年前からわかっていたことでした。

80年代、ある荒れていた東京都の区に勤めていた教師の友人に、学力テストの結果を見せてもらったことがありました。

そうしたら、ホワイトカラーと呼ばれる親が多い区の学校の平均点が、その友人の学校では学年トップになれるくらいの差があることがわかったのです。これをどうするかと話したときに、学会では発表するけれど、解決策もないまま報道するのはやめようということになりました。経済格差と学力格差との関連は宿命論になってしまい、「お金がない家の子どもは……」といった世論を生み出してしまうことが安易に想像できたわけです。社会的差別になりかねないので、大きな声を上げることはできませんでした。

それから、貧困が要因で社会的な立場が分かれるなどして、さまざまな場面で差が「貧困」という言葉で説明されるようになり、客観的な事実として「格差」というものが生じてきました。特に日本はバブルの崩壊やリーマンショック、3.11などをどう克服するか考えるときに「格差問題」はどうしても認めざるを得ませんでした。そうなれば、もっと積極的に格差をどうやって解消していくか知恵を集めなければなりません。格差問題が深刻化する一方で、そうやって冷静に見つめることができるようになったのでしょう。

幼児教育に学問の光を

私はもともと小学生、中学生、高校生の学力問題を専門としていましたが、途中で幼児教育のほうに移りました。幼児の段階から教育が大事だと考えるようになった、あるきっかけがあったからです。

数十年前、学力が低い区の学校に勤める先生たちと行っていた勉強会で、興味深い調査をしてくれた先生がいました。

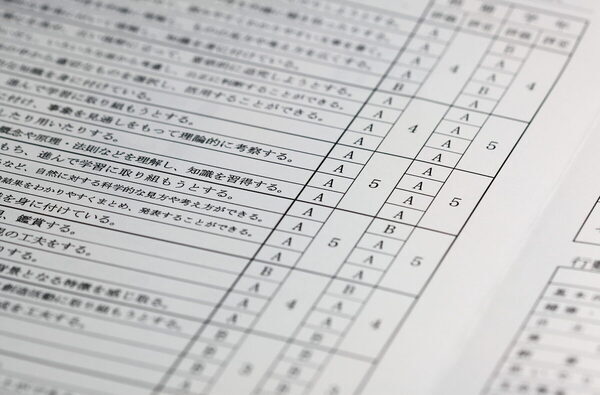

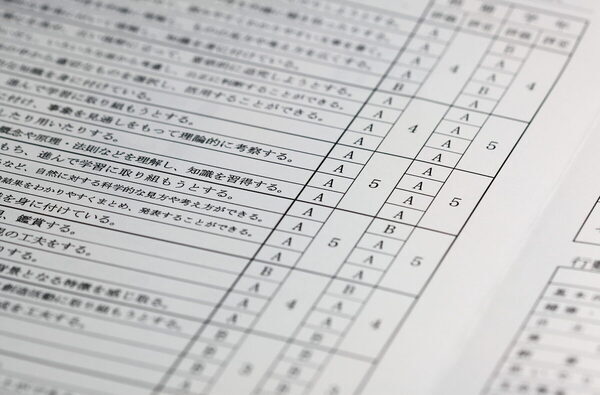

当時その学校の通知表は1から5までの5段階評価。そうすると、小学1年生でも1や2をつけなくてはいけない子が、必ずクラスの数%いるのだそうです。それで、そういう子どもたちが6年生になったときに3や4がどれくらいとれているかを調べてみると、その結果は、なんと0人。つまり、1年生で1や2の成績の子どもが、学校の授業による教育によって3や4のレベルに上がっていくことはほとんどないというのです。だったら、私たち教師は何をやっているんだろうと、その先生は落胆していました。

学年が上がるごとに、勉強をおもしろいと感じる子や、勉強が好きな子はどんどん伸びていきます。子どもたちのためを思ってやっていたことが、格差を広げていたのかもしれないのです。

その話を聞いたとき、根本的な部分を見つめなければならないと強く思いました。学校で教えてもらったことがまだ定着していない小学1年生ですでに学力差があるということは、生まれてからの6年間の体験の違いが、学校での学力に決定的な影響を与えているはずです。でも教育学では、0歳から5歳までの育ちを学問的に学ぶことをまったくやりません。私が大学でやっていた教育学は、“学校教育学”だったわけです。

幼児期の子どもが、まわりに愛され、心が安定する。安心して様々なことに挑むことができ、それによっていろいろな能力を身につけていける。

それを誰もが保障されている。そういう社会を作らないと学校に入ってからでは間に合わないし、格差もきっと縮まらない。そうして根本を見つめると、やはり乳幼児期の育ちに注目する必要がありそうでした。

点数で人間を評価する学校のシステムも変えなければならないし、学校がもっと多面的に人間を育てる場所にならなければならない。そのためにも、まずは幼児教育に学問の光を当てなければならないと、そう思って幼児教育学に注力するようになりました。

幼児教育に専門を移した当時、教育学の人たちの中には「なんで幼児なんてやってんだ」「学問を捨てたのか」と言ってバカにする人もいました。そんなふうに思われるのかと驚きましたが、それくらい評価されていなかったのです。そういうやつらを見返してやろうという思いもエネルギーに変えて、この数十年で幼児教育は大きく変わりました。

まだ課題は多いですが、学校が多様化する過渡期にあり、これからますます予測不能な社会になることを思うと、私の選択は間違っていなかったと感じています。

汐見先生の書籍はこちら

子どもの生きる力をのばす5つの体験

詳しくみる