几帳面な日本人はプレゼンテーションが"雑" - 「プレゼン専門」のデザイナーが語る大切なポイントとは?

新製品の発表や企画会議、コンペなどの場で披露される「プレゼンテーション(以下、プレゼン)」。この単語を聞いてワクワクと心おどらせる人は正直なところ、少ないのではないだろうか。

薄暗い会場の中、スクリーンに映し出された「PowerPoint(パワポ)」の資料には、テキストがびっしりと並んだページ、"お決まりの色"のグラフ、空いたスペースに入れ込まれたデフォルト収録のイラスト。プレゼンターはうつむいて原稿を淡々と読み上げ、聴衆の中には夢の世界に旅立ってしまった人もちらほら……。日本のビジネスシーンでたびたび遭遇する「プレゼン」は、こんな印象が強いといえよう。

今回は、"プレゼンのデザイン"専門のデザイナーであるゲッコープロダクション 首藤智之氏に、プレゼンにおける日本人の「雑」な部分、そして魅力的なプレゼンのために必要な事柄に関してお話を伺った。

○スライド専門のデザイナー

首藤氏は元ソニーのデザイナーで、在籍中は当時の取締役社長のプレゼンを担当して以降、プレゼンテーション周辺の業務に携わってキャリアを積んできた。そんな同氏がなぜ独立し、「プレゼン」専門のデザイン事務所を立ち上げたのか、その起業の理由を尋ねた。

すると、「Googleの画像検索の結果を見ていただけると分かりやすいかもしれません」と意外な提案が。「presentation design USA」、「presentation design UK」、「プレゼンテーション デザイン 日本」でと3パターンの検索結果を比較した画面を提示された。「USやUKは明らかに色彩を取り入れており、ビジュアル面に配慮しているが、日本はスクリーンに用いる文字の量が多い。これが日本と欧米のギャップだと思います」と語る首藤氏。この「ギャップ」にビジネスチャンスを見いだして、ソニーを飛び出したのだと語った。

○日本のプレゼンに「ビジュアル」を取り入れにくい理由

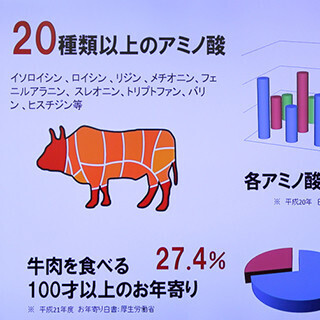

プレゼン用のスクリーンに関して、首藤氏は「ビジュアルを活用することで、印象的なものになる」と語り、自身が作成した架空の食肉普及団体のプレゼン用ビジュアルを披露してくれた。2枚のスクリーン用画像の見た目は大きく異なるが、表す情報の内容は同じ。確かに、シズル感のある写真を用いたスクリーンは、一般的な日本のビジネスの文法にのっとった物よりも魅力的に見える。

しかし、「ビジュアルを重視したスクリーンを、日本の現場で採用するのはなかなか難しい」と首藤氏。その理由は、「プレゼンの本番前に練習する時間がない」ためだ。基本的に日本のビジネス現場では「プレゼンの練習」をする習慣がなく、口頭で補う部分が多いビジュアルメインのスクリーンは採用しづらい。また、原稿が頭に入っていないために、表やグラフに書かれているキーワードを見ないと発話のきっかけをつかめない人も多い。そのため、どうしても「表やグラフをメインとしたスクリーン」になってしまうという。

デザイナーとして、首藤氏はここにジレンマを抱えている。「文化的背景の違いだと思っています。海外(欧米)では、プレゼンテーションに対し、練習時間など、多くのコストを払うのが一般的です。

こうした認識が国内でも広がれば」と語り、その例として、日本でもよく知られているAppleの創始者・スティーブ・ジョブズ氏の製品発表プレゼンを挙げた。

ジョブズ氏のプレゼンは、自然なふるまいとサプライズ(One more thing)が印象的で、実際、国内のビジネスマンの中には、彼の「まね」をして、思いつきで話そうとする人もいたそうだ。しかし、同氏のプレゼンは「演出家がつき、(ジョブズ氏自身が)何度も練習した結果」であり、決して「思いつきで話しているのではない」と強調した。首藤氏は、クライアントに対して、スクリーンのデザインだけでなく、「スピーチの練習」を提案するようにしていると語った。

●「日本のプレゼン道」は海外に通用するか

○日本の「プレゼン道」

話は変わり、首藤氏は日本式のプレゼンを、歴史上の出来事「元寇」になぞらえた。まず名乗りを上げてから相まみえる日本人の戦のスタイルをモンゴル軍相手に行ったら、名乗りの途中で矢を射られてしまったというエピソードが、日本のプレゼンの現状に近い、と語る。日本企業のプレゼンの多くが、創業の歴史や事業説明、売り上げ報告などから始まるが、確かに「名乗り」に近いかもしれない。

首藤氏はこうした日本国内で暗黙の了解として守られている形式、いわば「プレゼン道」とでも呼べるようなしきたりは、「国際競争力の面では弱い」と語る。

海外では、企業紹介ひとつ取っても、「この間会社が爆発したんですよ」など、「ツカミ」の部分を設けてから、「商品開発をしていまして、実は爆発したのは3回目です。でも、4回目は絶対成功します」と続け、聴衆の注意をひきつける。それから創業の歴史を語れば、耳を傾ける人も多くなるだろうと、その「作法」の違いを解説した。

○「プレゼン」と「会議」の違い

そして、日本の「プレゼン道」が編み出された原因のひとつとして、「社内会議とプレゼンの同一視」があるのではないかと語った。

社内会議は関係者同士の会話になるため、例えるなら「98%の知識がある人と96%の知識がある人とのすり合わせ」が実施される。非常に細かな部分に話が及ぶため、膨大な資料が必要になることもある。しかし、プレゼンとなると、聴衆の知識はゼロと考えるのが基本だ。何も知らない人に、どれだけ早く70%程度の知識をつけてもらうかというのがプレゼンの役割だが、そこで日本企業は「社内会議」用の緻密な資料を出すために、ミスマッチが起こるというのだ。

また、首藤氏によれば、プレゼンを聞いているのは「4種類の人間」という。具体的には、「(プレゼンターのことが)好きな人」、次に「好きと嫌いの比率が半々の人」、「明らかなアンチ派」、最後には「特に意見を持たない人」。1回30分程度のプレゼンで、これらすべての立場の人をひっくるめて、少なくとも70%の聴衆に好印象を持たせなくてはならない。そんな場面では、緻密で詳細な資料を延々と提示するのではなく、わかりやすい話をまず「好きな人」向けに出して、次に反対派を納得させるような情報を出し、攻略を進めていくのがコツだと話した。

「日本には欧米式のプレゼンをせずとも、「事実を話していけばいつかはわかってもらえる」という方も多いです。実際にそのようなこともあるかもしれませんが、それは(一般的なプレゼンの持ち時間である)30分では絶対に達成できなません」。この点において、首藤氏は国内外の感覚の大きな差を感じたそうだ。

○理解と共感の違い

「わかってもらえる」という言葉ひとつ取っても、そこには「理解」と「共感」という異なる意味が含まれてしまう。

おそらく、日本企業のビジネスマンの多くは、「理解」を目標にプレゼンしていることだろう。しかし、「共感できないプレゼンはダメなんです」と首藤氏はきっぱりと断言する。

首藤氏自身も、過去に「言っていることは正しいけれど、合意したくない」という反応を受けたことがあり、こうなるとプレゼンの結果としては「負け」なのだと指摘。その逆の例として、「言っていることは穴だらけだけど、面白そうだからやろう」という展開になったこともあるという。後者のように、相手に「共感」を覚えさせるためには、主張する事柄の面白さをどう伝えたら良いかという部分がキモとなり、それには写真などのビジュアルの活用が不可欠だと語った。

そして、対外的に行うプレゼンでは、ゲッティ イメージズのような有料の商用素材を使うのが「かえって安上がり」になる可能性もあるとのこと。というのも、フリーの写真素材の場合、モデルリリース(被写体の人物から取得する写真の利用許可)をとっているかどうかはカメラマンのリテラシーに依拠するのが現状で、海外では訴訟問題にも発展した例もあるという。信用のおける素材を使うことも、ビジネスを円滑に進める上では大切になるということだ。

○プレゼンの目的は「好きになってもらうこと」

「日本人は几帳面」……国民性を語る際、よく挙げられるポイントである。実際、工業製品やサービス業などにみられるこだわりには肯定的な声も多い。しかし、首藤氏はこの「細かさ」が、プレゼンにおいてあだになり、逆の効果をもたらしているパターン、聴き手に「雑なプレゼン」という印象を与えることもあると指摘する。

「日本人には、ディティールにこだわりすぎる傾向があるようです。売り上げなどの数値を端数まで正確に読み上げたり、グラフの配置を1ミリずつずらしたり、そういった部分にフォーカスしてしまいがちです。しかし、プレゼンテーションの目的というのは、聴衆の心をつかみ、プレゼンター自身のことを好きになってもらうことです」。首藤氏は力強く語った。

同氏は、古巣であるソニーの創業者・盛田昭夫氏の「プレゼンをするときに、原稿を絶対読むな」という印象的なフレーズを挙げた。これに続けて、「女性を口説く時、原稿を読み上げるわけがない。プレゼンも相手の心をつかみに行くのだから。相手の目を見て話すべきだ」と語ったそうだが、確かに、人の心を動かす場面で、視線をそらすというのは致命的と言える。視線をあげるために、首藤氏はスクリーンに映された原稿を読み上げるにしても、プレゼンターの視線の先にプロンプター(原稿を表示するモニター)を設置すべきとコメントした。

そして、本番前には必ず近くにいる人に依頼して、話している様子を見てもらうことが重要とも指摘。資料を作っている段階では分からないが、声に出してみると読みづらい部分などが明確になり、ブラッシュアップされる。練習できる時間がたとえ10分~20分でも効果はあるため、まったくやらないより、短くても練習はぜひ取り入れてほしいと話した。

そして、最終的には不完全な部分を「個性として割り切ったほうがよい」という。例えば、プレゼンの最初に「私は噛みやすいです」と宣言すれば、たとえつかえて話すことになっても、致命的なミスにはなりにくいそうだ。

日本国内の傾向として、「プレゼン」という機会に対して完璧を目指し、技巧を凝らした演出やよどみない読み上げにこだわる向きが強く、プレゼンの「テクニック」を知りたいという声も多いという。しかし、首藤氏は「まずは一生懸命伝えようとすることが大前提で、最も大切なことです。たとえその結果、プレゼンの作法にのっとっていない部分があったとしても、聴衆には思いが伝わります」と強く語り、話を締めくくった。

122609607, Datacraft Co Ltd/ imagenavi

(c)iStock.com/szefei, 24712984

(c)iStock.com/annamoskvina, 27402407

(c)iStock.com/Wiktor Rze?uchowski, 42153708

(c)iStock.com/Kemter, 42605232