北野武と27年タッグ編集技師は何者か? 関係性と舞台裏をメディア初告白

●『あの夏、いちばん静かな海。』抜てき秘話

昨年10月から11月にかけて、「暴走の黒幕」と題して映画『アウトレイジ 最終章』スタッフ5名のインタビューを掲載した(第1回:監督・北野武第2回:プロデューサー・森昌行第3回:音楽・鈴木慶一第4回:美術・磯田典宏第5回:チーフ助監督・稲葉博文)

反響が大きかったため、同作のDVD・Blu-rayが4月24日に発売されるタイミングに合わせて、新たに3名への追加取材を行なったのだが、ビートたけしがオフィス北野を去ったのは、取材を終えた矢先の出来事だった。北野映画は一体どうなるのか。行く末は不透明なままだが、同作で重責を担ってきたスタッフ2名、役者1名の言葉を、「“北野映画最新作”の証言者」としてここに記録したい。

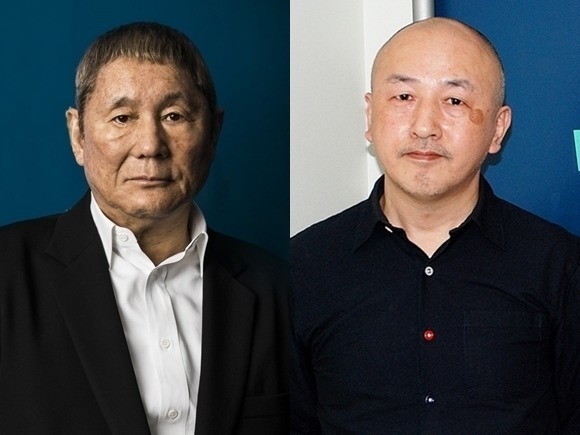

録音・久連石由文氏に続いて2人目は、同作で北野武と共に第41回日本アカデミー賞・優秀編集賞を受賞した太田義則氏。北野監督の3作目『あの夏、いちばん静かな海。』(91)から『アウトレイジ 最終章』まで北野武と16作の編集タッグを組んできたキーマンだ。編集室の中ではどのようなやりとりで作業が進められているのか。

メディア初取材の太田氏が27年前まで遡り、北野映画の編集イズムを初めて明かす。

○「何を欲しているのか」を常に意識

――北野武監督とは約27年の付き合いになるそうですね。

そうですね。北野監督の1本目『その男、凶暴につき』(89)、2本目『3-4×10月』(90)までは別の方だったんですが、『あの夏、いちばん静かな海。』(91)から今のスタイルで監督と一緒に編集を担当しています。

――最初にオファーされた時、率直にどう思われましたか?

自分にできるのか(笑)。最初にお会いしたのは、確か東宝の会議室だったと思います。そこで衣裳の打ち合わせをしていると聞いて、あいさつをしに行くことに。

――そこでの会話は覚えてますか?

「やぁ」で終わりでした(笑)。監督が取り込み中ということもありましたが、たぶん時間がある時でもそのような感じだったんじゃないかと思います。というのも、その頃の監督は、まだ映画スタッフに慣れてない頃。そもそも監督は人見知りですからね。

――一緒に作業をしていくと、そのあたりの距離も縮まっていきそうですね。いまだに考えていることは分からないです(笑)。

――そうですか(笑)。第41回日本アカデミー賞で北野監督と共に優秀編集賞を受賞されました。

おめでとうございます。受賞コメント「毎作品違う監督と作業しているようで、今作も混乱と新鮮な驚きの編集作業の日々でした」がとても印象的でした。作品ごとにどのような違いがあるんですか?

えーっと……やる気(笑)? ものすごくテンションが乗っている時もありますし、作ろうとするものの違いもあります。だから、作品とは別に「対監督」として、「何を欲しているのか」をいつも意識するようにしています。

○北野流の編集用語が増えていく

――以前、北野監督を取材した時、「編集が一番楽しい」とおっしゃっていました。どのような分担で作業しているんですか?

基本的にはずっと同じで、素材を見ながら監督が選んでいきます。現場ではカットナンバーが振ってありますが、それは撮影順の番号で、編集する順番ではないんですよね。監督の「こっちからいきたい」とか「ここからこのセリフを使って、返しの顔をこれにしたい」とか、そういう意向に従って作業を進めます。

あとは監督が望むリズム、セリフの間でつないで。

――16作品を共にして、よりスムーズになっていくものですか?

そうですね。一番最初の作品でも、「目を動かすところからはじめて、終わったら止めて」みたいな指示で。「止めて」は「そこでカット」という意味です。監督ならではの用語も徐々に覚えていきました(笑)。例えば、「ストップモーション」「スローモーション」「オーバーラップ」のような編集用語も最初の頃の監督は使っていなくて、「止めて」が、ある時は「そこで切る」、ある時は「ストップモーション」の意味だったり。そのあたりの違いは自然と読み取っていきました。

フィルムからデジタルになっても、監督が指示したものをすぐに形にするのを目標にしています。

やっぱり監督は忙しい方ですから何度も試行錯誤できないので、その「1回でベストを目指す」のはすごく緊張します。監督がおっしゃったとおりにつないで微調整せずにそのまま公開になったこともありました。もちろん、これまで直したこともありますが、そこで自分がミスをすると取り返しのつかないことになってしまう、そういう緊張感がいつもあります。

●『龍三と七人の子分たち』で驚きの要望

○『ビヨンド』に潜む『キッズ・リターン』の色

――「緊張感」は北野組の柱となっているように感じます。取材をすると、みなさん口をそろえておっしゃいます。

監督は基本的に自分のペースなんですが、指示されたものをお見せる時が一番緊張します。構成を頭の中で考えていらっしゃって、素材を見ないで10カット~20カットの指示をされるので、それを記憶に留めながらつないで。つないだものをご覧になった時の判断は速いです。

――そういえば、北野監督は、『アウトレイジ ビヨンド』で大友(ビートたけし)が片岡(小日向文世)にボディを入れるシーンの編集がうまくいったとおっしゃっていました。

ボクシング経験者ですからね。「あのカウンターはすごく良い演出をした」と喜んでいらっしゃいました(笑)。いつもアクションカットの編集はそこまで意識されないんですが、そこは特にこだわっていらして。その時にふと思ったのは、『キッズ・リターン』(96)のボディブローのタイミングに似ているような気がして。過去の作品が今も生きているんだなと思いました。

○事前の話し合いはしない

――「アウトレイジ」シリーズで編集の違いはあるんですか?

まず、『アウトレイジ』でセリフの応酬のタイミングが形作られて、『ビヨンド』ではさらにセリフが増えて間が被さるように。山王会と花菱会のやりとりは重なって、重なって、でも会話は続くようなつなぎ方です。

『最終章』は大友の心情も含めてそこがとかれていったというか、そういう演出はしてないんですが、瞬発力があって速い部分もありつつ、大友が時代を経ての老いというかちょっとの間の遅れがありました。はっきりとは意識してないんですが。

――そういうところは事前に話し合ったりするものですか?

いいえ、全くないです(笑)。いつもやりながら。台本をもとに考えることもなく、撮り終えたお芝居の素材を見て判断していらっしゃるんだと思います。それに従ってつないで、監督にお見せしていく流れです。『ビヨンド』で木村(中野英雄)が自分の小指を噛み切るシーンがありますが、そこは会話が重なるような雰囲気を望んでいらっしゃるような気がしたので、そこも意識しながら進めました。

○「お久しぶりです」「じゃあ、やろうか」

――ほとんど現場での作業なんですね。一切事前に準備ができないわけですから、それも不安や緊張に。そうですね。編集室に入って、いつも何年かぶりに会って(笑)。毎回、「お久しぶりです」からはじまって、「じゃあ、やろうか」。これは初めての時も同じでした。関係性は、今もほぼ変わらずです。

――監督の「太田さん、おめでとう。編集を一緒に組んでもう約27年ですね。思い返すと一緒に長くやってきましたね。色々ありました」(アカデミー賞の受賞コメント)。「色々」と聞いて思い出されることはありますか。

いや、特には(笑)。ご自身も受賞されているのに、「おめでとうございます」って他人事みたいですね(笑)。

――太田さんのコメントにあった「今作も混乱と驚きの編集作業の日々」。どのようなことが起こった時に「混乱」するんですか?

たとえば……『龍三と七人の子分たち』(15)の時、「全編に日本語字幕をつけたい」とおっしゃったんです。意味分かりますか?

――いえ、どういうことですか?

もちろんセリフはすべて日本語なんですが、バラエティ番組にテロップが出ますよね? あれをつけたものを見てみたいという意味だったんです。1週間時間をもらって、編集室ですべてに日本語字幕をつけてご覧頂きました。10分ぐらいのチェックで「疲れちゃうね(笑)」。結局、ナシになりました(笑)。洋画で字幕には慣れているはずなんですが、理解できない言葉をつなぐものじゃないと確かに疲れると感じました。ラッシュ(試写)の1週間ぐらい前の出来事でした(笑)。

●『キッズ・リターン』幻のシーン

――監督のひらめきや疑問を解消できたという意味では、たとえボツになっても編集としては「前進」ですね。

そうですね。監督が思い浮かべたことを「やってみせる」のが仕事なので。『あの夏、いちばん静かな海。』(91)で初めて就いた時、ベテランのスクリプターさんが監督のサポートをしていたんですが、その方からは「動きがつながらなくてもやってみせてほしい」「ダメと言わないで」と言われました。それまではベテランの方が編集をされていて、監督のアイデアを「映画的にそれはない」「うまくいかない」みたいに却下することもあったそうです。監督はやってみたいことができなかった。だから、当時そこまで経験のない自分を指名されたんだと思います。『HANA-BI』(98)でも間に絵が入りますが、できあがったものを観ると面白いですよね。スクリーンを通して全体から観るとそれがよく感じられるので、とにかく「やってみせる」はとても大切なことです。――「アウトレイジ」シリーズでそういうことはあったんですか?

実は、『最終章』の序盤に西野(西田敏行)と中田(塩見三省)が料亭で密談するシーンがありました。その掛け合いがすごく面白かったんですね。怒鳴り合いまではいかないんですが、探り合いながら互いの野心が見え隠れして。それが丸々カットされてました。全体のバランスを見た上で、関西・花菱会のイメージが強くなったからそのように判断されたのかもしれません。

○撮影現場にあえて行かないワケ

――北野監督はあらゆる面で”引き算”的な思考をされるみたいですが、それは編集においても。

そうですね。最初の頃は、台本がどんどん変わっていました。ある役者さんが良い演技をすると次の撮影までに結末が変更されたりすることもあって、撮影内容が変わることも多かったです。ファーストシーンから順番に撮って、編集したものを見てからスタッフに変更点を伝えて、翌週のロケが組まれていました。監督が映画の撮影に慣れていったこともあると思いますが、次第にすべてを撮り終えてからまとめて編集するようになりました。大杉漣さんもお芝居が良くて、登場シーンが増えていった方です。

『TAKESHIS’』(05)は、構成をかなり変えた作品でした。つなぎながら撮って、それを前や後ろに持っていったり。ストーリーというより、どのような作品にするのかという点ですごく迷われていたような記憶があります。『みんな~やってるか!』(95)、『TAKESHIS’』、『監督・ばんざい!』(07)は特にそのような変更が多かった作品でした。

――先ほど大杉漣さんのお話が出ましたが、直接会われたことはありますか?

いえ、ありません。現場に行くこともほぼありませんし、現場の大変なところも見ないようにしています。やっぱり、大変な部分を見てしまうと、編集でカットする時に心が痛くなりますから。編集で完成したものを自分の中でのベストにしたい。ただ、『BROTHER』(01)はロサンゼルスの撮影だったので、そこに機材を持ち込んで作業することになって、現地のアシスタントの子が「現場を見たい」というので渋々連れて行ったことはありました(笑)。

○北野武とのかけがえのない距離感

――あえて行かない理由がよく分かりました(笑)。編集という仕事の醍醐味は何ですか?

そうですね……「アウトレイジ」シリーズ以外もそうなんですけど、「幻のバージョン」を自分だけ観られるのはすごく幸せなことです。『キッズ・リターン』も最初は2時間半ぐらいのバージョンがあって、それはロードワークとかスパーリングのシーンが含まれていて、ドキュメンタリータッチですごく良かったんですが、諸事情で2時間になりました。もう二度と観ることのできない幻の『キッズ・リターン』。3分ぐらいのスパーリング、とても迫力がありました。「どこで終わるんだろう?」と思っていたら、ゴングの合図で終わるんですよね。

「その時しか観ることのできない」映像は各作品のラッシュの度にあります。しかも、効果音や音楽もついてないので、“素”の状態で役者さんの演技を観ることができる貴重な時間です。

――それは特権ですね! うらやましいです。

面白い作品だったら幸せなんですが、そうじゃない時は地獄のような時間で(笑)。もちろん、監督の作品じゃないですけど。それから、ラッシュを観る時は編集のことは全部忘れて、「初めて観る」状態を心掛けています。

――約30年、毎回「お久しぶり」から作業がスタート。そういう関係性の中で感じる、北野監督の魅力は何でしょうか?

そうですね……最初に会ってから今までずっと丁寧で紳士的に接してくだっています。「お前」みたいに呼ばれたこともありませんし、スタッフとして対等に話してくださるというか。その距離感がほぼ変わってないと自分では思っています。作業的に大変な指示をされても、急かされるようなこともありません。

――編集室にこもって一緒に作業をしてこられたわけですから、プライベートも共にされるような親密な間柄だと思い込んでいました。

やっぱり、慣れは良くないですからね。緊張感の中から良い作品が生まれているので、このままの関係性が良いのかなと思っています。