-

<全国の学校図書館へ届ける、毎日を好転させる喜びの習慣> 書籍『喜びの道をひらく 天の言霊の道』が、「全国学校図書館協議会」の中学生・高校生向け選定図書に選出!

-

ロンドン発の抹茶ブランド「マッチャオロジスト」から日常に寄り添うセレモニアル抹茶「Maya」登場!

-

ロンドン発の抹茶ブランド「マッチャオロジスト」から日常に寄り添うセレモニアル抹茶「Maya」登場!

-

茶道部部員の『お茶の点て方』にツッコミ続出 「わびさびとは…」「千利休も腰抜かす」

-

日本のデザインに関する最先端の知恵や技術が集まるカンファレンス「TOKYO CREATIVE COLLECTION 2025」にクリエイティブパートナーとして協賛

-

川島如恵留、通行人を“神対応”でメロメロに『恋街百景』本編&特別版配信へ #2以降主演ゲストも発表

-

思春期の娘に対して…まさかの言葉! 親の”ノンデリ”な昭和的価値観エビソード

-

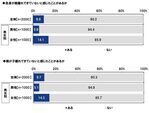

PGF生命調べ 親から受けた支援額 平均は「不動産購入時の頭金」563万円、「子どもの教育資金」180万円、「生活費(社会人以降)」139万円、「結婚費用」137万円、「自動車購入時の頭金」133万円

-

「三之丞を野たれ死にさせるわけにはいかない」北川景子、「ばけばけ」タエへの思い語る

-

「火葬場で骨を拾っているときに…」ありえない!葬儀でゾッとした驚きのマナー違反

-

即答できたらすごい! 『お茶を濁す』の『お茶』の正体は…

-

トルコにいる友人宅で…「一緒に食べちゃうの!?」まさかの”食事作法”に「うれしい」「心が通じ合う」

-

「ばけばけ」の“母”・池脇千鶴「物申すところは物申すのがフミ」

-

『HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』が京橋で開催中──“マンガとアニメの原点”を体感する

-

【子育ての悩みは?金銭事情は?】NGなし!人気モデルのぶっちゃけトーク!VOL.3 | HugMug

-

【エレベーター】ペットボトルの植物に衝撃 写真に「センスがいい」「感性が素敵」

-

香りを楽しむ和の逸品【土瓶蒸し】上品な食べ方や歴史、自宅で作る本格レシピまで紹介!

-

日本三大庭園・岡山後楽園で和文化体験コンテンツを開催 衣紋者による十二単の着付けを間近で見学できる「日本の心、十二単神事」

-

仏教に興味がある、仏教をはじめて学んでみたいという方へ東本願寺 真宗会館の「仏教学入門講座」 9月8日(月)より東京駅前にて開講

-

【グローバル企業向け】観光以上、研修未満の新発想|文化体験型インセンティブ旅行サービスを始動

-

伊勢神宮の神域に佇む数寄屋「洗心荘」レンタル及び伊勢の工芸体験プログラムサービス開始

-

愛猫からの『差し入れ』が? 激写した光景に「利口すぎる」「世界イチだ」

-

北川景子、朝ドラ出演が決定!実は… 「驚いた」「ぴったりなんだろうな~」

-

【躾】はなんて読む?大人なら覚えておきたい常識漢字!

-

北海道店舗数No1のフラワーショップいしざかが自宅で楽しむ“花手水キット”をMakuakeにて先行販売開始!

-

「企画設計力」を経営の力に―『あたらしい工務店の教科書2025』

-

【新刊】『嶽啓道 まじなゐ作法』 まじない屋きりん堂/本田不二雄 7月8日発売 駒草出版

-

入場無料!光や音、食体験で五感を刺激する新感覚フードフェス「脳汁横丁」脳汁屋台&メニュー第2弾公開!

-

五感で味わう、南部茶の世界へようこそ!山梨・森の中の温泉 なんぶの湯で「お風呂の日」スペシャルイベントを開催!

-

【住宅業界関係者必読!】テーマは企画設計力『あたらしい工務店の教科書2025』6/30発売!

愛あるセレクトをしたいママのみかた