grapeの記事一覧

grapeがお届けする新着記事一覧(6ページ目)

-

びっしりついたミカンの筋 スルリと剥ける方法に「気持ちいい」「絶対やる」 【暮らしの知恵4選】

-

材料はココナッツサブレにヨーグルトとレモン汁! 『レアチーズケーキ風』を作ってみた

-

「箱買いしてすぐ食べない時は…」 腐らせないコツを、ミカン生産者に聞いた

-

サツマイモのレンジ加熱は『2段階』 意外な裏技に「ねっとり」「絶対やる」【調理テク4選】

-

ライフハックでよく使う新聞紙 家にない時、代わりになるものは?

-

米を炊く時はお湯でもいい? べちゃっとしない洗米方法を、象印に聞いた

-

茶わん蒸しがたった『10分』で完成 手軽すぎるレシピに「今夜作る」「最高に助かる」

-

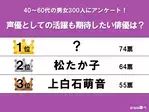

【反響】声優としても活躍する俳優ランキング 松たか子を抑えた1位は?

-

『赤べこ』を初めて見たコーギー リアクションに「見てるだけで笑う」「この目よ」

-

【保護猫】家に来てから10か月後の姿に、ネット驚き! 「顔つきが違う」「まるで別猫」

-

【エッセイ漫画】スーパーで「アサリかぁ…」と嫌がる息子 母親も気づかなかった、純粋すぎる理由が笑える

-

スーパーで弁当を買った客 店員に「いくらですか?」と聞いたら…まさかの返事に「コントかよ」「爆笑」

-

トラックから降りてきた配達員 犬にとった行動が?「こういうの大好き」「検挙不可避だよ」

-

「袋とカバーはどうしますか?」書店のレジに来た親子、返答の違いに「中身が入れ替わったみたい」【連載】

-

小倉優子の“プチ反抗期息子のお弁当” インスタ投稿に「分かる!」「すごすぎる」とコメント多数

-

【考察】残酷な笑みを浮かべる聖子(松下奈緒) その狙いは『夫に間違いありません』第7話

-

ふりかけよりもうまい? 永谷園が紹介する『鶏塩おにぎり』を再現してみた

-

遊びの『行きと帰り』の姿が? 2匹のビフォーアフターに「笑った」「完全に電池切れ」

-

ヒツジ vs ゴールデンレトリバー 目が合った直後?「やっぱりゴールデンはゴールデン」

-

加藤あい出演のドコモダケCM復活に「懐かしすぎ」「グッズ集めてた」と反響