-

2026年3月10日(火) 嵐電北野線 全線開通100周年~皆さまへの感謝を込めて記念イベントを実施します~

-

松山油脂「リーフ&ボタニクス」春夏限定レモン登場 初のスクラブシリーズ含む全7製品を3月2日発売

-

ペットフードはドギーマン♪からわんちゃん用のおやつ「肉巻きキッチン」シリーズが2月20日に発売!

-

マヨネーズにヨーグルトを混ぜる理由は? ネット上で広がる裏技に「知らなかった」

-

子育てサポート企業として「くるみん認定」を再取得~次世代を育む安心の職場づくりをこれからも~

-

人気猫が集結する『ねこ休み展』×ぶひ可愛い『鼻ぺちゃ展』 3月26日~柏タカシマヤで初の同時開催!人気クリエイターの新作グッズも登場♪

-

フリース壁紙「エコフリース」「レミリア」がEPD(環境製品宣言)を取得 パルプを主成分とした天然由来の壁紙でLCA算定が可能に

-

【清水公園】3/14からさくらまつり開催!

-

キッチンカー屋台総選挙2026、静岡大会の開催決定!

-

予約当日に〈大人数の高級コース〉をドタキャンした迷惑客。直後、泣き寝入り寸前の店に【ガラッ】現れた人物は…

-

苦みが気にならない!春野菜「菜の花」の子ども向けレシピ8選〜ピカタやグラタンで苦手を克服

-

【今日の献立】2026年2月20日(金)「サワラのから揚げ香味ダレ」

-

「今夜も家族みんなで」原日出子、手作り鍋囲むおうちごはんに反響 作り置き調味料で“味変”も「栄養たっぷりでおいしそう」「サイコー」

-

ふりかけよりもうまい? 永谷園が紹介する『鶏塩おにぎり』を再現してみた

-

YOKOHAMAどっちも定期 新規購入·区間変更キャンペーンを実施【相模鉄道・相鉄ビルマネジメント】

-

「めんつゆ使うなんてありえない!手抜きだろ!」手料理を絶賛していた夫が豹変!?ラブラブな新婚生活でいったい何が・・・

-

小さじ1杯入れてみて! サツマイモのポタージュが『和風』に仕上がる意外な材料が?

-

「生駒山上遊園地 宿泊体験イベント」を実施!~生駒山頂からの夕景、夜景を満喫~

-

【3/21開催】殿ヶ谷戸庭園「スプリングコンサート ~カタクリ咲く別荘庭園に響く春の音~」

-

『NexTone Award 2026』 授賞式イベントにTHE YELLOW MONKEY、MONGOL800の出演決定

-

『おコメの女』第7話 “正子”松嶋菜々子の父・“田次”寺尾聰が不穏な関係

-

主に都市部の親子対象 栃木県塩谷町で開催決定 里山で学ぶ「米づくり体験」

-

メープルコンテンツを楽しむだけで、世界が広がる無料のメンバーシッププログラム 「Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)」2026年春の発足に先立ち、2月17日に先行会員登録を開始

-

魔裟斗さん「夫の不貞相手がまさかの身内」の衝撃事実に現実的なアドバイス「養育費は最初にまとめてもらいなさい」

-

「振っても戻りません」 分離したマヨネーズの残酷な真実に「知らなかった」【調味料の豆知識4選】

-

ピーラーで削って炒めて完成! メイン食材3つでできるにんじんレシピ

-

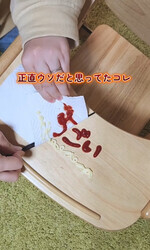

「家族に疑われた」 レンジで作ったパスタの味に「ウソでしょ?」「本格的すぎ」

-

食べこぼしストレス激減…“滑らせるだけ”の簡単掃除術が1628万回再生「納豆ご飯も取れるのすごい」「まさにライフハック」

-

『プロフェッショナル』おしどりメダリスト夫婦の離婚原因を調査【第7話あらすじ】

-

【500万円】の請求電話が!?その後、”衝撃の要因”が発覚し…妻「ま、まさか」

愛あるセレクトをしたいママのみかた