不登校の子はなぜゲームをするの? 相談支援の専門家が解き明かす「子どもが元気を取り戻す方法」とは?

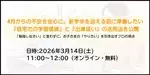

■【子どもから見た世界】学校行かずにボクがゲームしたいワケ

© takasu - stock.adobe.com

子どもが学校に行かず、ゲームばかりしている。そんな時、親は複雑な感情を抱くのではないでしょうか。「気分転換も必要」と思う一方で「このままでは将来が不安…」「親の心配をよそにゲームばかり楽しむ子どもにモヤモヤ」…。

▼ゲームをするのは悪いこと?

「このままではいけない」と親子でゲームのルールを決めたり、ルールを守らない時には罰を考える親もいるかもしれません。しかし、ゲームをするのは悪いことなのでしょうか? そして、当の本人は何を思ってゲームをしているのでしょうか。

▼ゲームは唯一の「外との絆」

このマンガに登場する子にとってゲームはただ楽しいだけでなく、唯一外の世界とつながるツールだったようです。西野さんによると、学校に行かない子たちは、ふとした時に学校のことが浮かび、不安に襲われるのだそうです。自分が価値のない人間のように思えて「死んだほうがまし」と思うほど追い詰められている子も少なくない中で、唯一「負の感情」と向き合わなくて済むのがゲーム(動画配信サービスやテレビなども同様)なのだといいます。

また、西野さんはかつて不登校だった子どもたちから「ゲームがあったからなんとか生きてこられた」 「オンラインで出会った仲間がいて、一人じゃないと思えた」といった言葉を何度となく聞いてきたそうです。

© TAGSTOCK2 - stock.adobe.com

昼夜逆転してしまったり、依存症を心配したり…。確かにゲームのやりすぎは心配ですが、その時の我が子には意味があることで、「生きるためにゲームをしているんだ」と知ってほしいと西野さんは言います。不登校の子にとって、ゲームは「かろうじて命をつなぐツール」と言っても大げさではないということ。親が考えをそのようにアップデートするだけでも、我が子の安心につながるのではないでしょうか。

■【子どもから見た世界】私だけ「ふつうの子」じゃないの?

朝、通学路を見ると、たくさんの子どもたちが登校している。なのになぜ、我が子は学校へ行けないのだろう? ご近所や親戚から「また学校休んでるの?」と言われてしまう…。

子どもの気持ちは尊重したいけれど「学校へ行くのがふつう」と思っていた親には正解がわからなくて…。一方で大人たちから「ふつう」を求められる子どもの心の内は…。

▼「自分だけできない」に一番苦しんでいるのは子ども自身

親に「ふつうじゃない」と言われることがどんなに苦しいことか、マンガを通して伝わってきます。この女の子は椅子がガタガタいう音で頭が割れそうになるつらさが重なり「学校に行きたくない」となってしまった様子。しかも、本人も親もそれに気づいておらず、「私だけおかしい」と自分を否定するようになってしまったようです。

© milatas - stock.adobe.com

このように、不登校の原因のひとつに、外から見えにくい特性を持つ子どもが多くいるということがあると西野さんは言います。

さきほどの子のように聴覚過敏だったり、給食の匂いで吐きそうになる嗅覚過敏の子、強い香りの柔軟剤や消臭剤を使う子がいることで学校に行けなくなった子…。そういった特性を持った子が「ふつうじゃない」とされ、「ふつう」に合わせないと学校に行けない事態になっているのです。

▼不登校が「ふつうじゃない」と言えない理由

不登校の生徒の数は年々増加。2023年度は前年から4万人増え、34万人を超えて過去最多となりました。少子化で子どもの数は減っている中でここまで増えれば、不登校の子どもが「ふつうじゃない」というのはおかしいと言えます。学校教育の方が「制度疲労」を起しているのだと西野さんは言います。誰から見た「ふつう」が「ふつう」なのでしょうか。親の考える「ふつう」をあてはめても、我が子は元気にはなりません。西野さんは、その子の「ありのまま」を受け止めて、一人ひとりに合う環境を整えていくことが、今私たち大人に求められていると言います。

「ふつう」という物差しに頼らずに、我が子と同じ目線で物事を見てみることが解決の糸口となるのではないでしょうか。

関連リンク

- 【知っておきたい「不登校」のこと】「学校に行きたくない!」と言われたら…? 親にしてほしい最初の一歩

- 【ギフテッドを知ると見えてくる、子育てのヒント】マンガで解説! 「ふつう」が子どもを苦しめる

- 【親子で不登校になりました。】手のかからなかった息子がある日突然不登校になった…!?

-

【アラフォー】美容マニアがもう手放せない!ステラボーテの電気ブラシで顔&頭皮ケア | HugMug

-

「技術だけじゃない」からこそ価値がある。強豪校に通う子を持つ"先輩サッカーママ"が現場で実感した「サカイクキャンプの価値」

-

「ゲームやめなさい!」と叫ぶ前に知ってほしい。子どもがゲームを “やめられない” 脳のメカニズムと、やめさせるより効くアプローチ

-

第一学院グループにて全国のキャンパスの垣根を越えた初の取り組み 生徒一人ひとりの”夢・挑戦・成長”をたたえる「DAIICHIGAKUIN PROJECT AWARD」を初開催!

-

new

「助けてください」油性ペンで顔に落書きした息子が案内した先には…「これやってる時って静かなんですよね」「うちもよくやる」