ままのての記事一覧

ままのてがお届けする新着記事一覧(1ページ目)

-

【子育ての新潮流】SNSで広がる子どもの教育情報共有の現状と活用法

-

男性の育休取得が初の40%超え!「産後パパ育休」の効果とこれからの家族のかたち

-

【2025年10月スタート】子どもが3歳を過ぎても安心!ワーママの働き方を支える新制度とは?

-

「平成27年度税制改正の大綱」から見る結婚子育て贈与非課税制度

-

「それでもやっぱり子どもはかわいい…!」元保育士の編集者が笑って泣いた、保育士実録マンガをご紹介!

-

子どもの偏食には発達段階にあわせた対策を!親子で好き嫌いを克服しよう!

-

扁桃腺が腫れている?扁桃炎の症状・原因・治療法は?手術が必要な場合は?|小児科医監修

-

子どもの写真をプロのカメラマンが無料で撮影!簡単申し込みでお得に成長記録を残せる秘策は?

-

【産婦人科医監修】妊婦が生ハムを食べるのはNG?妊娠中に注意すべき理由、影響、対処法を解説

-

【助産師監修】マタニティハイとは?特徴やならない人の傾向、注意点を解説

-

【授乳中のチョコレート】母乳や赤ちゃんへの影響は?乳児湿疹や寝ない原因になる?

-

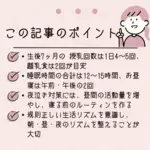

【助産師・保育士監修】生後7ヶ月のスケジュール!授乳・離乳食・睡眠時間の目安と生活リズムの整え方

-

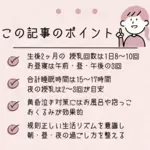

【助産師監修】生後2ヶ月の生活スケジュール!授乳・お昼寝・遊び時間の目安と過ごし方

-

里帰り出産に対するパパの本音!生活費&注意点は?夫婦のコミュニケーションが大切?

-

【先輩ママの体験談】義母・義父に言われたキツイ一言!同居エピソードも

-

産婦人科医監修|高温期12日目に体温が下がる・陰性でも妊娠の可能性は?

-

【相手別】ホワイトデーのメッセージ文例37選!もらって嬉しい一言&英文での書き方は?(日本語・英語)

-

PTA役員の種類や仕事内容や決め方は?断り方は?【体験談】総会の服装や挨拶、免除規定など

-

【体験談】知っておきたい赤ちゃんの免疫力。生後2ヶ月でも起こりうる緊急入院のリスク

-

2025年4月から新たな育児支援制度も!育児短時間勤務はいつまで?条件・時間・給料・終了のタイミングは?