紀貫之

「紀貫之」について知りたいことや今話題の「紀貫之」についての記事をチェック!(1ページ目)

-

~小学生特別企画~「夏休み坂本ケーブル探検ツアー2025」 8月23日(土)に開催

-

脳科学研究の観点から「脳と人工知能」の関係に迫る 科学誌『TEN vol.6 脳の設計図を求めて』3月14日より電子書店にて発売

-

伊藤若冲《動植綵絵》ほか花をテーマとした収蔵品45件を公開『百花ひらく―花々をめぐる美―』皇居三の丸尚蔵館で

-

和歌の聖地・和歌の浦誕生1300年記念「六義園文化祭」開催のお知らせ|2月18日(火)から24日(月・休)まで

-

初開催! ~小学生特別企画~ 「夏休み坂本ケーブル探検ツアー」 8月17日(土)、18日(日)に開催

-

プレイボーイ日本代表! モテすぎて歴史に名を残した男と言えば? 〜文豪クズ男列伝 番外編〜【夫婦・子育ていまむかし Vol.16】

-

カナコ サカイ 2023年春夏コレクション - 風の名残、細波の空

-

“百人一首”モチーフの「いちごアフタヌーンティー」琵琶湖ホテルで、歌にちなんだスイーツを三段重に

-

驚きの体験! 落合陽一氏が総合監修「科学と自然の融合」

-

銀座のNo.1ホステスが伝授!「ちはやふる」みたいな恋がはじまる百人一首・5つ

-

春を感じる和菓子を新宿伊勢丹で限定販売、紀貫之詠んだ美しき山桜が原点

-

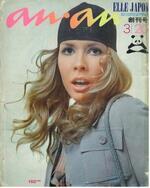

【日本モード誌クロニクル:横井由利】モード誌元年はこうして始まった。『アンアン/エル・ジャポン』創刊--3/12前編