子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(117ページ目)

-

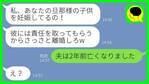

「旦那さんの子どもを妊娠しました♡」と突然の略奪連絡→夫は2年前に亡くなったのに?一体何が…!?

-

ママ友のおしゃれ離乳食を見て「手抜きでごめん…」私も頑張らなきゃ…え?先輩ママから言われた言葉は

-

「3、2…」「え!?」プリクラ大好きな3歳の女の子⇒カウントダウンが始まると、予想外の結末に!?

-

「中卒の嫁の子にはナシ」娘にだけお年玉を渡さない義母⇒授業参観で暴露され大慌て!時すでに遅し

-

わが家のライフライン「作り置き」がゼロに…限界を迎えた母ちゃんが翌朝向かった先とは?【めまぐるしいけど愛おしい、空回り母ちゃんの日々 第386話】

-

「知られざるマザーグースの世界」がテーマのコンサート『ズーラシアンブラス・コレクション』横浜市緑区にて2024年9月7日(土)開催

-

【保育×AI】行動認識AIを活用し子どもの異常行動を検知する実証テストを開始 子どもの異変に気づき、トラブルなどを未然に防ぐ見守りシステム

-

東京都「潮見 龍宮社」にて、雲海参拝をスタート!~季節・天候に関係なく神秘的な雲海が見られる~

-

ママ編集部員が本気でおすすめ!【#09『poled』のファン付きクールシート】 | HugMug

-

【夏のスタメン決定!】30代におすすめしたい最新ナチュラルコスメ3選 | HugMug

-

梅雨のジメジメも急な猛暑日も赤ちゃんの睡眠環境を見守り!販売強化の一環として『お友達紹介特典2倍キャンペーン』を実施

-

大阪・天王寺に新たな“つどいの広場”が誕生あべのキューズモール「Qしば」が7月12日(金)よりオープン

-

「パパって…?」え?高圧的な妻から逃げるように家出した夫に息子から電話→衝撃の発言に絶句…?

-

「大人の女性なら、きっと…!」カリスマ美容師の意外な過去⇒ひんしゅくの嵐を招いた衝撃発言とは!?

-

「気が利かなくてごめんな〜」完璧だった婚約者の恐ろしい一面を目撃…結婚をやめようと思ったワケは?

-

子どものための靴「瞬足」から梅雨シーズンに欠かせない防水設計モデルが登場 履き心地にもこだわり、子どもたちの足元を快適に応援

-

「それ僕の話?」夫がいない家で、妻の友人が放ったとんでもない提案とは?<産後の妻が別人です>

-

大人気♡「フラワーネーム」ランキング!かわいい名前がランクイン!今女の子に人気の名前は?

-

「一生言い続けてやる!」趣味を優先し遊ぶ夫へ陣痛がきたと連絡→出産後、身勝手な夫の言い訳にあ然…

-

えっ? 車が食べられちゃう!? 長男ゆっくんが遭遇した初めての体験【やっぱり家が好き〜おっとぅんとみったんと私〜 第122話】

-

マスクを取った瞬間仰天!鏡に映る顔を見て思わず目を疑うママ。さらに追い打ちをかける衝撃発見が…!

-

恐るべし 孫の影響力! 太った祖父に自信をくれた孫の甘〜いささやきとは【私の愛すべき家族 Vol.10】

-

梅雨のおうち遊び!子どもが主体的に取り組めるおすすめ室内遊びを紹介【子育ては毎日がたからもの☆ 第144話】

-

「クサい!転がってない?」おむつはサラサラだけど…⇒においの発生場所を探すと驚きの事実が判明!

-

【マクドナルド】「ウマすぎ…!」大人気ナゲットと新作ソースが大当たり!知っ得裏技3つ♡

-

これで1500円は買い!【UNIQLO】ヘビロテ必須の高見えTシャツ | HugMug

-

育児情報メディア「チャイルドラボ」7月1日サービス開始!マタニティマークとのタイアップ交通広告を掲出

-

子育てママに朗報!写真の引き伸ばしのピンボケをプロ品質に仕上げるサービス『eレタッチ』6月11日より開始

-

放デイ選びに失敗!?運動が苦手な自閉症娘の放課後等デイサービス探し。利用の2つのポイントは【読者体験談】

-

バズり中!ママから顔に息を吹きかけられた赤ちゃん→「神レベル級」と話題の反応とは♡