子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(59ページ目)

-

日生劇場で夏休みに感動の舞台を 日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2025 特設ページ公開

-

お風呂場は最高の学習空間! 子どもの能力を伸ばすポスターと知育アイテム20選

-

4/14 【医師監修】スマホが子どもの発達を阻害する!? スマホ依存から抜け出すシンプルな方法

-

新年度に読みたい!予想外のWISC検査の結果と転籍問題、早期療育、国語が苦手…合理的配慮は?卒業・入学まとめなど【25年3月読者体験談特集】

-

おうち時間が充実!【フライングタイガー】のお絵描きグッズが種類豊富でおすすめ | HugMug

-

無償化だけでない子育て支援…教師の負担軽減にもつながる施策とは?【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.17】

-

【19時消灯ママ】早寝のために家事をやめてみる。手放す家事、先にやる家事、明日やる家事

-

ついに迎えた新年度! 姉妹はソワソワ&ワクワク、母は大問題が発覚!?【ムスメちゃんとオコメちゃん 第237話】

-

妊娠中も全力でファッションを楽しむ! センスのいいママのマタニティコーデ6選 | HugMug

-

調香師と作る自分だけの香り!【an fragrance】でオリジナル香水作りをレポート! | HugMug

-

「10点満点中6点」でみんな大学に合格できる。受験競争のないオランダの教育方針とは

-

ママ友は本当に必要? 小学5年生男子のママが考えてみたところ…!?【子育て楽じゃありません 第128話】

-

色々あって迷う! 子どもの習いごとを選ぶポイント【良妻賢母になるまでは。 第143話】

-

LITALICO発達特性検査は何度も受検できる?再受検で分かること、どのような時に受検すればいいかなどを解説します

-

子どもの偏食には発達段階にあわせた対策を!親子で好き嫌いを克服しよう!

-

子どもの写真をプロのカメラマンが無料で撮影!簡単申し込みでお得に成長記録を残せる秘策は?

-

扁桃腺が腫れている?扁桃炎の症状・原因・治療法は?手術が必要な場合は?|小児科医監修

-

ママの久しぶりの「一人時間」、何する? 自分時間を楽しむための16のアイディア

-

「妹に謝れ!」小2の息子が高校生に泣かされてトラウマに!親はどうしたらいい?

-

“本物のクラシック音楽”を通じて“感動”をお届けする第14回「阪急ゆめ・まち 親子チャリティコンサート」開催2025年6月22日(日) 於:梅田芸術劇場メインホール

-

今話題の海外キッズブランドはこれ!「liewood」「trixie」など注目アイテムをご紹介 | HugMug

-

「きんてつ鉄道まつり2025in塩浜」を開催!

-

4/11 子どもの “生きる力” を育てる「おうち探究学習」のススメ

-

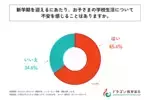

小学生の母親の半数以上が「教師の対応にギャップを感じる」保護者が小学校教師に求めることとは?

-

【Gakkenニューブロック60周年】これまでの歴史の中で特に人気のパーツを厳選した限定セット「オールスターズ」新発売

-

森六株式会社、子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

-

高校生以下入場無料【カップヌードルミュージアム横浜】子連れ体験レポート | HugMug

-

神戸メリケンパークでメリケンわんダーパーク2025春 開催

-

ご飯メニューのマンネリ化に悩むわが家に、新しい風が吹き始めた!【4人の子ども育ててます 第155話】

-

小学生年代でトレーニングのしすぎは逆効果! 負荷耐性が低下するとケガしやすい部位と予防のカギ