縄文時代から“いわゆる”日本髪は誕生していた?!美容考古学研究所のサロン12月21日(水)無料開催

学校法人国際文化学園の美容考古学研究所では、土偶、埴輪のヘアメイクから縄文、弥生、古墳時代の美容を研究、歴史的遺物から当時の髪型や化粧を類推して再現することを主とする活動の一環として、毎月末の最終水曜日に定例サロンを無料開催しています。

年内最後となる今月のサロンは、2022年12月21日(水)16:00より国際文化学園美容考古学研究所にて開催いたします。

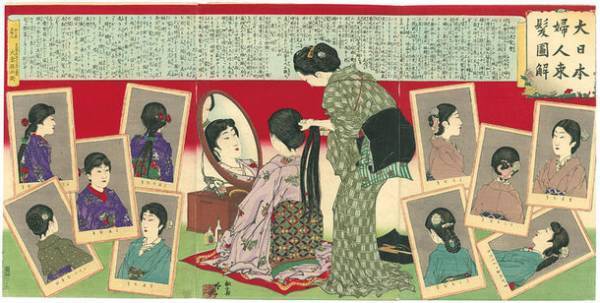

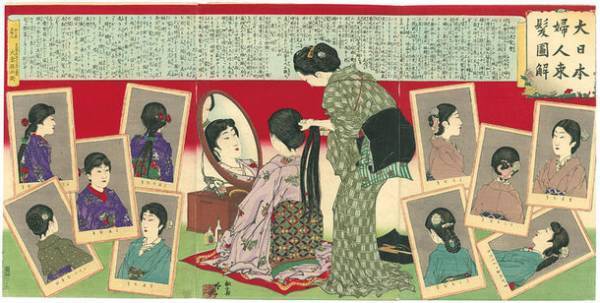

大日本婦人束髪図解

今月のテーマは「“いわゆる”日本髪の誕生」についてです。一般的に日本髪は、前髪、髷(まげ)、鬢(びん)、髱(たぼ)といった4つの部分で構成される髪型のことを言います。髪の毛を結った部分と頭頂部が髷、顔の両サイドが鬢で、髱は襟足に近い部位で、「つと」とも呼ばれています。しかし、これらは江戸時代に入ってからの名称であり、形で、それ以前はもっと簡単に髪を結っていたとされています。しかし、このような髪型は、縄文時代の土偶髪型にもすでに見られているので、「“いわゆる”日本髪の誕生」は、もっと古いものではないかと考えられます。

髪と言えば櫛もなくてはならいないものです。

地獄大夫

2022年12月21日(水)のサロンでは、世界的にも珍しい髪型「日本髪」について、美容考古学研究所の村田孝子所長が、解説いたします。また、日本髪に欠かせない櫛、かんざしについても、実物をご覧いただきながら、日本髪風土偶の髪型再現も技術展示します。

村田孝子先生

壺を抱く土偶

今月のサロンは、12月21日(水)16:00より国際文化学園美容考古学研究所(渋谷区神泉町1-4 国際文化理容美容専門学校渋谷校 6号館B棟4F)にて開催いたします。早いもので当サロンは今回で18回目の開催となり年内最後となります。

どなた様も無料でご参加いただけますので、お気軽にご参加ください。

講師 :清水悌(メイクアップアーティスト)

アドバイザー:譽田亜紀子(文筆家)

【開催日時】

第18回 美容考古学勉強会

日時:2022年12月21日(水)16:30~

会場:国際文化学園美容考古学研究所 ※会場が変更になる場合もございます

(渋谷区神泉町1-4 国際文化理容美容専門学校渋谷校 6号館B棟4F)

費用:無料

▼参加希望の方はこちらより▼

国際文化学園 美容考古学研究所

主任研究員 篠原博昭

TEL : 03-6416-5348

Mail :shinohara@kokusaibunka.ac.jp

Facebook:https://www.facebook.com/kokusaidogu

詳細はこちら

プレスリリース提供元:@Press

年内最後となる今月のサロンは、2022年12月21日(水)16:00より国際文化学園美容考古学研究所にて開催いたします。

大日本婦人束髪図解

今月のテーマは「“いわゆる”日本髪の誕生」についてです。一般的に日本髪は、前髪、髷(まげ)、鬢(びん)、髱(たぼ)といった4つの部分で構成される髪型のことを言います。髪の毛を結った部分と頭頂部が髷、顔の両サイドが鬢で、髱は襟足に近い部位で、「つと」とも呼ばれています。しかし、これらは江戸時代に入ってからの名称であり、形で、それ以前はもっと簡単に髪を結っていたとされています。しかし、このような髪型は、縄文時代の土偶髪型にもすでに見られているので、「“いわゆる”日本髪の誕生」は、もっと古いものではないかと考えられます。

髪と言えば櫛もなくてはならいないものです。

現代では当たり前のように使っている櫛ですが、縄文時代から作られており、いろいろな所で出土されています。素材は木や角、竹などが使われ、赤漆が塗られているものもあります。縄文時代から作られているということから、生活に必要だったと考えることができます。髪を梳くにも用いたのか、それとも髪に挿したのでしょうか。呪術的な目的で作られたという説もありますが、当研究所ではこれまでいくつもの土偶の髪型再現を作り上げてきた中で、櫛は髪を飾るために使われたものではないかと考えます。土偶や石器に施される優れた美的感覚からも、おしゃれのために櫛やかんざしが使われたのではないでしょうか。

地獄大夫

2022年12月21日(水)のサロンでは、世界的にも珍しい髪型「日本髪」について、美容考古学研究所の村田孝子所長が、解説いたします。また、日本髪に欠かせない櫛、かんざしについても、実物をご覧いただきながら、日本髪風土偶の髪型再現も技術展示します。

村田孝子先生

壺を抱く土偶

今月のサロンは、12月21日(水)16:00より国際文化学園美容考古学研究所(渋谷区神泉町1-4 国際文化理容美容専門学校渋谷校 6号館B棟4F)にて開催いたします。早いもので当サロンは今回で18回目の開催となり年内最後となります。

どなた様も無料でご参加いただけますので、お気軽にご参加ください。

講師 :清水悌(メイクアップアーティスト)

アドバイザー:譽田亜紀子(文筆家)

【開催日時】

第18回 美容考古学勉強会

日時:2022年12月21日(水)16:30~

会場:国際文化学園美容考古学研究所 ※会場が変更になる場合もございます

(渋谷区神泉町1-4 国際文化理容美容専門学校渋谷校 6号館B棟4F)

費用:無料

▼参加希望の方はこちらより▼

国際文化学園 美容考古学研究所

主任研究員 篠原博昭

TEL : 03-6416-5348

Mail :shinohara@kokusaibunka.ac.jp

Facebook:https://www.facebook.com/kokusaidogu

詳細はこちら

プレスリリース提供元:@Press