子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(39ページ目)

-

ADHDも?45歳目前で診断、服薬開始。ASD・双極性障害治療との両立で見えた新たな光

-

豊洲市場が超進化!市場の見学から食べ歩き&足湯まで【千客万来】の全貌を徹底レポ | HugMug

-

子どもだけで留守番中、大地震発生…幼い兄妹が命を守り、母親と無事再会できた“3つの合言葉”とは

-

サッカーノートを書けない子の「理由」と、継続して書けるようになる対策とは? サッカーノートで上手くなる方法

-

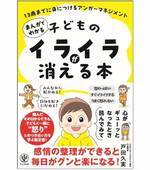

キレる子、不登校、学級崩壊……13歳までに身につけるアンガーマネジメントが解決のヒントに?子ども向けアンガーマネジメント本

-

息子が友だちのおもちゃを壊した!? 一瞬ヒヤリ…でも子どものやりとりに成長を感じた出来事【子育て楽じゃありません 第131話】

-

「コーヒー豆は、本当は豆じゃない」って知ってた? 子どもだけでなく大人もハマる、笑える科学本

-

戦後80年で話題沸騰! 中学受験のプロが選ぶ “本当に効果がある” 歴史漫画

-

夏休みはロボット工作やプログラミングに挑戦! タミヤロボットスクールが「サマーチャレンジ2025」開催

-

夏休みの自由研究おうえん講座 小中学生対象ワークショップ「ペーパータワーに挑戦」を実施

-

入園料600円でこの充実度!? 横浜「こどもの国」の遊具・動物・乗り物を全部レポ | HugMug

-

<夜型の若者に「夜の居場所」を>22時から始まる“遅咲き”の学びを提供するオンライン教室「夜ふかし教室」のプロジェクトを「For Good」にて開始

-

医系専門予備校「メディカルラボ」 学科・面接・小論文をまとめて対策できる「学校推薦型・総合型 プレミア対策講座」開講

-

運動能力とともに「非認知能力」も高まる。運動習慣がない子は、将来メンタル不調におちいりやすい?

-

地方創生ではなく地域創生…行政は税金を1円まで活かし効率的で効果的な仕事をする必要がある【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.29】

-

さいたまスーパーアリーナ 開業25周年記念特別企画 「さいたま恐竜展 '25」けやきひろばで7/25~8/17開催 迫力満点!10mの恐竜レプリカが出現

-

【保育士採用に新たな選択肢】保育施設向け『保育士口コミを活用した保育士直接採用プラン』を正式リリース/保育士のミカタ

-

親子で楽しく学べる「親子ドローン教室」を福岡県朝倉市で8月2日・10月4日に開催

-

うちの子、優等生。でもそのうち “ポキっと” 折れるかもしれません――「頑張りすぎる子」に親ができること

-

「パパ…ここは出すから」幼稚園児の娘がレジ前で財布を取り出した!? その結末は…【私の愛すべき家族 Vol.19】

-

通学路での被災も…大地震発生時「家・路上・街」にいる子が“自分で命を守る”には? 家族再会のためにできること

-

「夏休みはトーマスに会いに行こう!」池袋サンシャインシティでファミリー向け大型イベント開催!

-

「サッカーで進学できるぐらい......」小3に現実的な話しはマズイ? プロになりたい息子をどうサポートすればいいのか問題

-

「キレる子」「学級崩壊」「不登校児」… 現代の社会課題を助けるヒントが満載 『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』7/9出版

-

あなたのリカちゃんはコナンくん派? それともキッドさま派? アニメ『名探偵コナン』モチーフのリカちゃんが発売!

-

食を通じた地域の絆づくり。茨城県水戸市に誕生する「サンドイッチ×子ども食堂」の挑戦 クラウドファンディングで資金調達中、持続可能な支援モデルを目指す

-

「好きにやらせる・遊ばせる」が運動能力を育む最短ルート。親が子に「やらせる運動」はメリットなし!

-

[能登復興支援]子どもたちの“夢”が力になる!第13回 辻口博啓 夢プロジェクト「絵はがきコンテスト」開催

-

【幼児300円】涼しい滝の側で流しそうめん食べ放題!&魚釣りも楽しめる最高スポット」 | HugMug

-

日本教育クリエイト、堺市内の就学前教育・保育施設向けの人材育成研修を開催