発達障害のある子の子育てで目指すラインは「ふつう」ではない【発達障害と診断された息子の中学高校生活 Vol.2】

■子どもが発達障害であることをカミングアウトする?

©Monet - stock.adobe.com

私学中学に通うとなると、お友だちも総替わりです。小学校時代は支援級に通っていたこともあり、周囲は「叱られるようなことばかりする湧太」を、「そういう存在」として受容してくれていました。私は、この状態を「市民権がある」と表現しています。

▼目指すは、市民権の獲得!

「あいつ、ちょっと変わっているけど、いいところもあるし、いいんじゃないの?」みたいな存在です。私は、発達障害のある子の子育てで目指すラインは「ふつう」ではなく、「市民権の獲得」だと考えています。何を隠そう、発達障害の特性が強い私の生存戦略が「市民権の獲得」だったからです。

▼部活のママ友には早めにカミングアウト

ここからは、「私は、こう考えた」という私見として話を聞いて欲しいと思います。中学・高校という難しい時期に、発達障害の特性を周囲に伝えることの是非は、100人いれば100とおりの考え方があるでしょう。

私の場合は、大きく2つの理由で、彼が入っている部活のママ友には早めにカミングアウトをしました。

(1)部活は、彼の学校生活の多くの時間を占める場所であること

(2)万が一問題が起きた時、早めに対処するため

(2)万が一問題が起きた時、早めに対処するため

「変な遠慮はせず、早めに教えてもらいたい」と考えてカミングアウトしたせいか、ママ友には、随分と助けていただきました。

▼カミングアウトのおかげで助かった部活トラブル

高校2年生の時は、家庭として「部活の会計係」をお引き受けしました。精算すべきレシートは息子が預かって私に渡すはずですが、全紛失。息子の同級生たちは、お母さん経由で精算金額を教えてくれました。そして私も、同級生くんに「精算金を息子に渡したのでピックアップをお願いします」とお母さん経由でお伝えしていました。協力体制をお願いしておいて、本当によかったです。

©milatas - stock.adobe.com

■「できない」ことを諦める

発達障害というのは、「できることと、できないことの差が激しい状態」です。

「できない」ことを、あたかも「できる」風にするには、他の人の数倍の労力を使います。

そうであるなら、最初から「そこはできない」と諦める。そして周囲にSOSを出したり、ご迷惑をおかけしていたならば、襟を正してお詫びをする力も必要です。

息子は、多動で不注意ゆえに、「やらかす」ことが多々ありました。たとえば、足を出して友だちを転ばせケガをさせる、友だちの持ち物を壊す、細々とした校則違反…。

保護者会の前に、息子に「私が知っておくことは?」と聞くと、「家庭としてお詫びが必要な案件」が数件出てくるのが常でした。保護者会では、菓子折りを複数持ってクラスをまたいでお詫びをしたり、保護者会の後に先生にお詫びに伺ったり、「お詫び行脚」をしていました。今では、懐かしい思い出ですが。

■発達障害の特性を「怠けている」と言われた場合

©One- stock.adobe.com

2019年度から、特別支援教育に関する内容が、教職課程の必須科目になりました。「先生が発達障害についてまったく理解がない」ということは今後、減っていくと思います。

けれども、実際の社会では、いまだ発達障害への理解が進んでいない人もいます(中高年に多い印象です)。私自身が、発達障害の傾向がある当事者です。発達障害についての理解がない人から、「怠けている。努力が足りない」とお説教をされたり、特性を理解してもらおうと話をしても、それを「発達障害と言えば何でも通ると思って、開き直っている」と言われたこともあります。

ここについては、今でも私自身、トライ&エラー中です。

自分として試行錯誤をした結果、発達障害について理解がない相手とは、適正な距離をとるのが良いように感じます。

世界は広いのですから、相手を価値観を変えようと奮闘するより、他の世界に目を向けた方が建設的だと思います。

こんな自分の経験を踏まえ、発達障害の特性がある場合、最終的には、大きくは次の3つが必要だと私は考えています。

1)発達障害の特性を否定されない環境(人間関係も含め)を選ぶ

2)必要に応じSOSを出す、迷惑をかけた場合は素直に謝る

3)生活上の細かい部分は工夫をする

2)必要に応じSOSを出す、迷惑をかけた場合は素直に謝る

3)生活上の細かい部分は工夫をする

上記は、その人が置かれている生活環境によって違うので、自分でトライ&エラーで学んでいくしかありません。私は、息子が家庭にいるうちに「この子と一緒に、トライ&エラーが何回できるかな?」と、考えています。

トライ&エラーの回数を増やすことは、経験値という息子の財産を増やしていることだと思います。イメージとしては、「将来大きな花が咲くために、植木鉢に栄養を蓄えている」といった感じでしょうか。

■発達障害の診断を受けた息子の今!

©Peak River- stock.adobe.com

中学校・高校時代の母の支援について、本人はどう思っていたのでしょうか?

湧太:母のお蔭で、担任や周囲が障害のことを理解してくれていた。学校生活は、のびのびと過ごすことができました。

次回は、生きていくための必須項目、「お金の管理」について考えてきたことを書いてみます。

※1【環境調整とは?】

次男への支援を考える時、私はWHOの社会モデルを使って障害を捉えました。「社会のスタンダード」にわが子を矯正するのではなく、「社会のスタンダード」に対してと、わが子ができないことを見極め、具体的な「手立て」で環境を整える。そんな視点での支援です。

次男への支援を考える時、私はWHOの社会モデルを使って障害を捉えました。「社会のスタンダード」にわが子を矯正するのではなく、「社会のスタンダード」に対してと、わが子ができないことを見極め、具体的な「手立て」で環境を整える。そんな視点での支援です。

本記事はあくまでも筆者の体験談であり、症状を説明したり治療を保証したりするものではありません。気になる症状がある場合は専門機関にご相談ください。

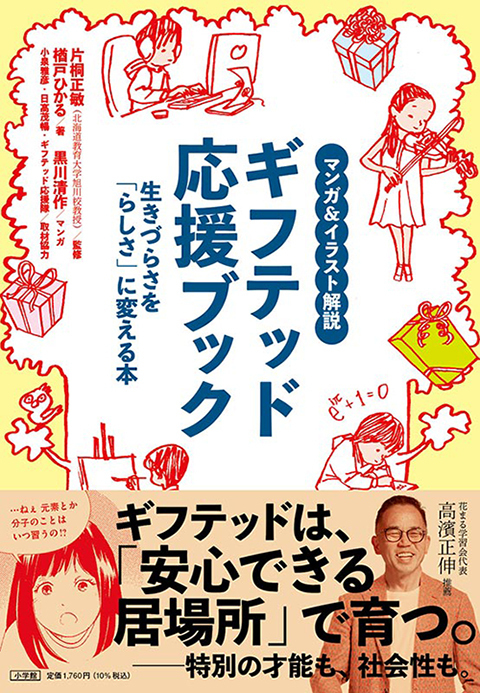

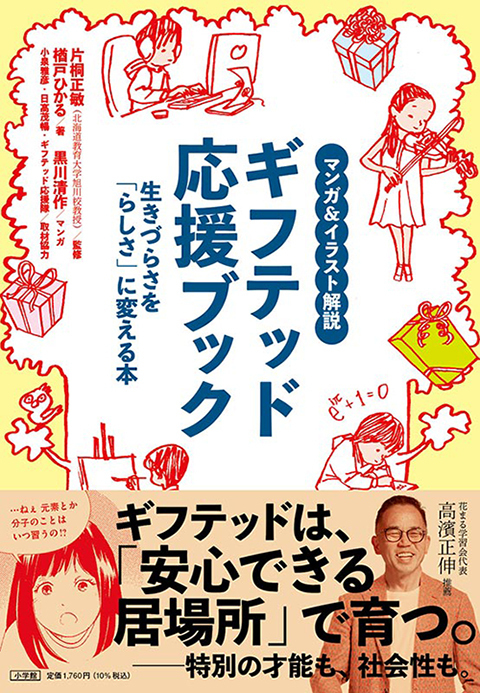

■楢戸ひかるの著書

『ギフテッド応援ブック −生きづらさを「らしさ」に変える本−』(小学館刊)

『ギフテッド応援ブック −生きづらさを「らしさ」に変える本−』(小学館刊)

定価1,760円(税込)/192ページ

著:楢戸ひかる

監修:片桐正敏(北海道教育大学旭川校教授)

取材協力:小泉雅彦/日高茂暢/ギフテッド応援隊

マンガ:黒川清作

https://www.shogakukan.co.jp/books/09840227

ギフテッドの生きづらさをリアルに描いたストーリーマンガ80ページと、約100ページの解説で構成。 当事者たちの「生きづらさ」を「らしさ」に変えるために必要なサポートのあり方についても提案した書籍。

- 1

- 2