暴言、集団行動の苦手さ、どうしたら?発達障害のある子どもと小児科医の6年間。SST、ペアレントトレーニングを振り返って/祖母への手紙【マンガ専門家体験談】

自閉スペクトラム症とADHDのある子ども

発達障害の専門家が出会った発達が気になる子どもたちや、その保護者の抱えていたリアルな「困った!」をもとに、対応策などをドキュメントタッチで解説します。

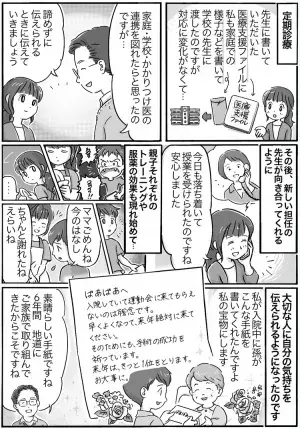

今回は、自閉スペクトラム症とADHDの診断がある子どものエピソードです。保育園での暴言や集団行動の苦手さ、家庭での反抗的な態度に困っていた保護者の話を聞いて小児科医は…。

Upload By 専門家体験談

Upload By 専門家体験談

Upload By 専門家体験談

解説:お子さんの年齢や状況に合わせた選択の重要性--小児科医

今回は、自閉スペクトラム症とADHDのある子どものエピソードをもとにお届けしました。お子さんの年齢や状況に合わせた選択について解説します。

お子さん・保護者に対して

当クリニックの初診が5歳だったこともあり、6歳以上から開始できるADHD治療薬は当初使えませんでした。そこでまずは、情緒の安定や自己コントロールを促すために音楽療法から始めました。

6歳を過ぎてからADHD治療薬や抗精神病薬などの服薬を開始。保護者の方の関わりも重要であることから、ペアレントトレーニングのプログラムに参加してもらいました。

お子さんは服薬を続けていたものの抵抗性が見られたことから、小3からソーシャルスキルトレーニング(SST)を開始しました。

学校に対して

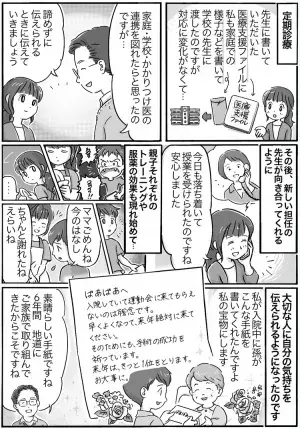

学校側の神経発達症(発達障害)に対する理解を得るために、医療支援ファイルで連携を試みました。すぐに成果は得られませんでしたが、新しい担任の先生がお子さんに向き合ってくれるようになりました。

まとめ

今回のように、学校側の理解を得るのが困難な場合が多くあります。

学校への働きかけを続けながらも、お子さんの「今」をしっかり見つめ、地道にトレーニングや支援、服薬などを行っていくことが大切です。

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。