-

3児の母・くわばたりえ、“月謝20万円以上”相方・小原の子どもたちの習い事を「もったいない」とバッサリ

-

ネイティブ英会話が“使い放題・ずっと無料”好きな時間に学べる言語交換サービス「まなびね」を2026年より本格稼働

-

「お小遣いを減らして帳消し」習いごとの値上げが招いた思わぬ展開!【宝くじで3億円当たりました Vol.12】

-

大学受験から見えてきた「教育格差」のリアル。経済的理由で塾を断念した家庭に聞いた、塾にかけられる費用

-

習い事に「行きたくない」は甘えじゃない。緊張する子ほど伸びる理由と親の関わり方4選

-

「本を楽しむ」「キャリアを考える」をキーワードにライティング教室 あすとれ が11月よりリニューアル

-

私たちママ友でしょ? 気が合わない失礼なママ友が職場に来たらどうする?

-

図々しいママ友にイラッとする! スカッとしたい人へ贈る漫画4選

-

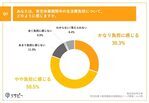

約7割が「塾あり」 高校受験を塾なしで挑む割合や通塾しない理由を150名へアンケート調査

-

「育休中、生活が苦しい」8割が実感する負担と将来への不安とは?

-

お受験塾の月謝に驚愕!こんな金額払えるわけない…<お受験戦争 2>【ママ友トラブル図鑑 Vol.23】

-

確かな技術と指導力をもつ主宰講師が教えるフラダンス・タヒチアンダンスクラスの8月の体験会日程のお知らせ

-

倉敷駅から徒歩2分!現役プロキックボクサーによる女性限定ボクササイズクラスが8月よりスタート!

-

子育て世代の2人に1人以上が「教育資金が不足」。理由2位は「物価や学費の上昇」、1位は?

-

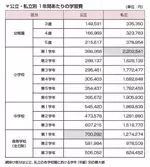

【FP解説】2026年度からの私立高校無償化で学費はどう変わる? すべて公立でも600万円かかる…

-

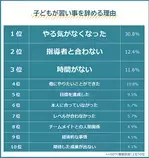

親は続けてほしいけど……子どもが習い事を辞める理由2位「指導者と合わない」1位は?

-

麻布十番発のマンツーマン英会話 アンカースタジオ英会話「神谷町校」6月11日(水)に新規オープン!

-

他行への送金が無料になる「ことら送金」とは?荻原博子さんが解説

-

塾情報サイト『塾探しの窓口』が2025年夏期講習の情報掲載を開始

-

憧れのサッカー教室に入った息子!まさかの1年足らずで退会も、やらせて良かった理由【たんこんちは ボロボロゆかい Vol.43】

-

これも未来への投資? 娘の習い事に思ったよりお金がかかる…<母が娘に800万かけた理由 2話>【非常識な人たち まんが】

-

表情筋トレーニング×リズムで顔も脳もイキイキ!コアフェイストレーニング(R)の体験・交流イベント「ホワイトパーティー」 ~脳科学博士DJ 宮崎敦子氏*とのコラボレーション・ダンスイベント 5月25日開催~

-

週何回行くべき? 自主練習は何をしたらいいの? サッカーの「習い方」がわからない問題

-

再婚するなんて言ってないのに! シンママにひどい誹謗中傷…犯人は誰?

-

約7割が経験!?子どもの習いごとで予想外の出費が発生したことはありますか?【ママスタアンケート】

-

スポーツ少年団(スポ少)って実際どうなの!? 姉弟で入団しているわが家の経験談【うちはモフモフ暮らし 第78話】

-

練習をサボった子が先発で真面目なわが子はベンチ。上手ければ休んでいいのか問題

-

子どもたちに実力差を作ったコーチに不信感。「スタメン取れなければやめる」の条件つけるべきか迷います問題

-

「いいじゃないそれくらい」月謝滞納やタダ要求【ママ友関係を悪用する女】2作品を紹介~読者からの体験談も!

-

結局、子育てコストっていくらかかるの? 0歳〜大学まで教育費シミュレーター

愛あるセレクトをしたいママのみかた