-

《激しい喉の痛み“ニンバス”が猛威》患者急増中のコロナ感染…症状よりも怖いウイルスがもたらす“新事実”

-

《皮膚科医が警鐘!》「帯状疱疹は夏から秋にかけて最も気をつけるべき」と語る理由

-

OTC類似薬の保険外しに医師警鐘!ロキソニンテープ1枚2000円、リンデロンVs軟膏2万円に

-

水ぼうそうの患者数が急増…いったいなぜ?大人になって初感染すると脳炎のリスクも

-

65歳以上の定期接種開始…帯状疱疹ワクチンが認知症リスクを20%減!医師が最新研究を解説

-

帯状疱疹ワクチン打つ?打たない? 助成金でザワつく50代以上の女性たち

-

薬丸裕英も発症…髪が触れるだけで激痛の「帯状疱疹」がコロナ禍に増える理由

-

ママ・パパは必須!妊活前から知っておきたい「水疱瘡」どう読む?何のこと?

-

50代以上は要注意!「帯状疱疹」治療は発症後2日が勝負

-

免疫力低下が引き金に…「帯状疱疹」リスクを要チェック

-

【医師監修】水ぼうそうに大人がかかったら? 症状と重症化のリスク

-

【医師監修】妊娠したかも…! いつ病院に行ったらいいの?

-

50代以降女性に多い帯状疱疹 救急車を呼ぶほどの激痛とも

-

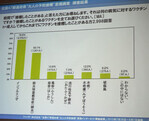

急増する帯状疱疹 医師がすすめる発症率半減のワクチン接種

-

【医師監修】水ほうができる夏風邪「手足口病? ヘルパンギーナ?」症状、診断、治療<パパ小児科医の子ども健康事典 第21話>

-

予防接種で水ぼうそうを防ごう! ワクチンを何回打つのがベスト?【ママが知るべき「子どもの感染症」傾向と対策 第3回】

-

子どもの予防接種、忘れていませんか? 1歳になったらすぐに受けたいワクチン【知っておきたい予防接種! 最新ワクチン情報 第4回】

-

大人よりもデリケートな乳児の肌のスキンケアについて

-

妊娠中はクラミジアになりやすい? 原因と感染症を防ぐには

-

インフルエンザが流行る前に知っておきたい! 病気の子どもを黙って保育園に預けたら罪になる?(法律で切るママトラブル Vol.9)

-

インフルエンザの予防接種は効くの? 効かないの?? - 感染症のプロが解説

-

ママになって最初の洗礼…予防接種をどう管理する?!

-

ワクチンの正しい知識を身につけて、感染を予防しよう

-

室内空気向上委員会「本当に安心できる空気清浄機の選び方・使い方」セミナー開催

愛あるセレクトをしたいママのみかた