子どもの人生を左右する “お金の教育” 何からどうはじめる? 金融教育ディレクター橋本長明さんに聞く【前編】

基礎教育 2:お金を使う

前出の金融教育プログラムでも、小学校低学年では“ものやサービスを購入するとき、お金を払う必要があることを理解”とあります。

そしてもうひとつあるのが、“実際にものやサービスを購入する”こと。これが基礎教育の「お金を使う」にあたります。「使う」とは、「消費」と「投資」、そして「浪費」の3つに分類できます。くわしくは後編で!

「実際にお金を使う経験をさせるときは、現金を使うことがポイントです。実際のお金に触れて人とやりとりしないと、リアルな体験にはなりません。

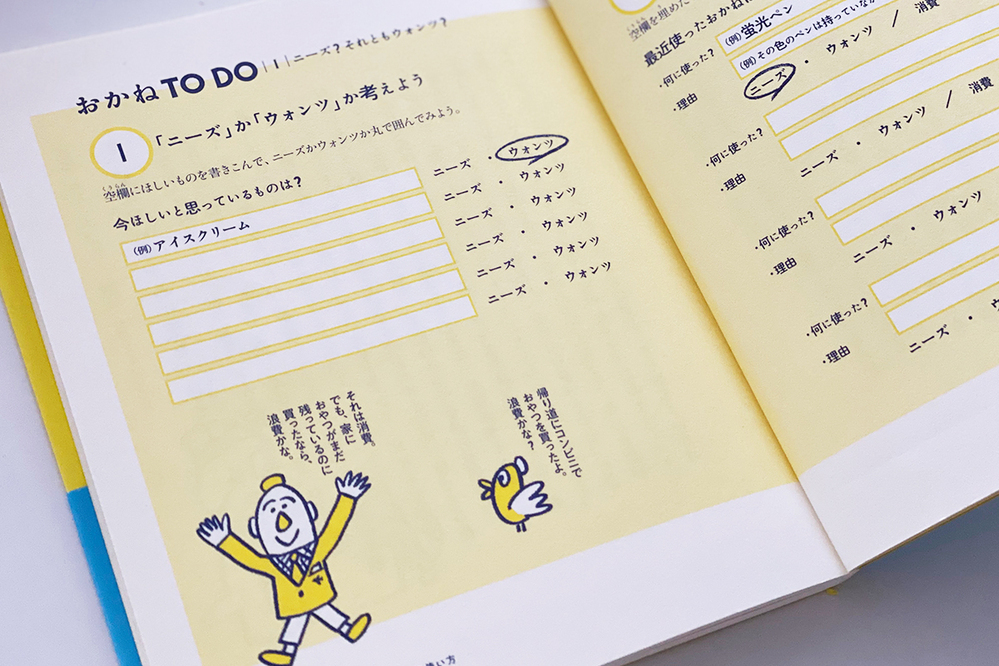

また、お金を使って何かを購入する前に、それは自分にとって必要なもの=ニーズ(needs)なのか? 欲しいもの=ウォンツ(wants)なのか? ニーズ or ウォンツを考えさせるのが大切です。

たとえば、鉛筆。

そしてもうひとつあるのが、“実際にものやサービスを購入する”こと。これが基礎教育の「お金を使う」にあたります。「使う」とは、「消費」と「投資」、そして「浪費」の3つに分類できます。くわしくは後編で!

*

「実際にお金を使う経験をさせるときは、現金を使うことがポイントです。実際のお金に触れて人とやりとりしないと、リアルな体験にはなりません。

また、お金を使って何かを購入する前に、それは自分にとって必要なもの=ニーズ(needs)なのか? 欲しいもの=ウォンツ(wants)なのか? ニーズ or ウォンツを考えさせるのが大切です。

たとえば、鉛筆。

勉強に使うために足りない分を買うならニーズ、鉛筆の絵柄が気に入って家にあるのに買うならウォンツになります。それを考えることで無駄づかいを防ぐことができるし、ウォンツなら我慢しようかと問いかけることもできます」

基礎教育 3:金銭管理

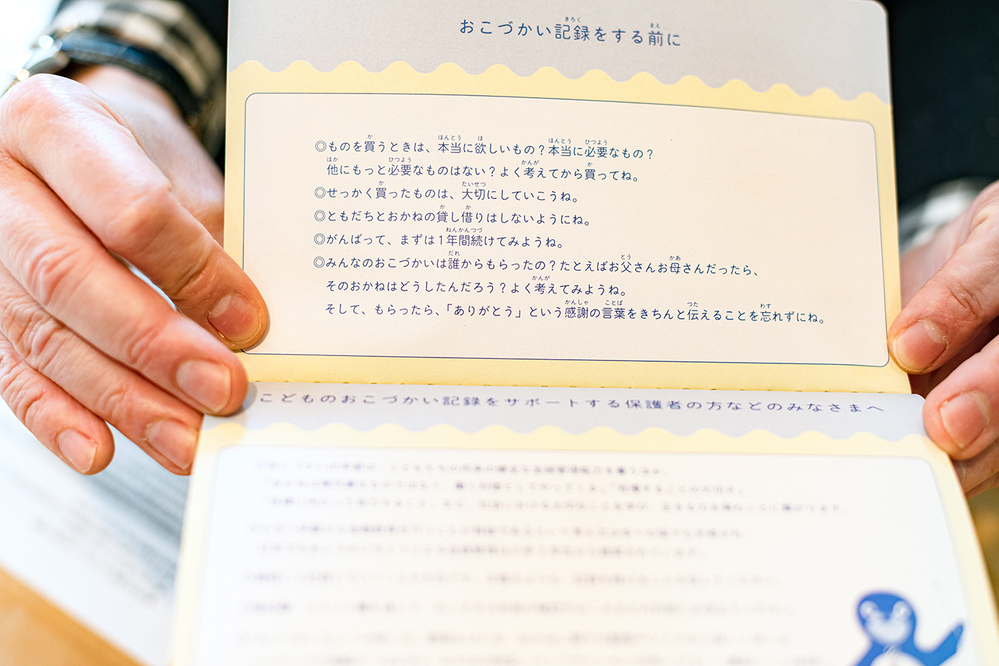

ニーズかウォンツかを考えてお金を使ったり、お小遣いやお年玉でもらったお金を貯金しようなどと自分で決断できるようになったら、「金銭管理」を学ぶチャンスです。

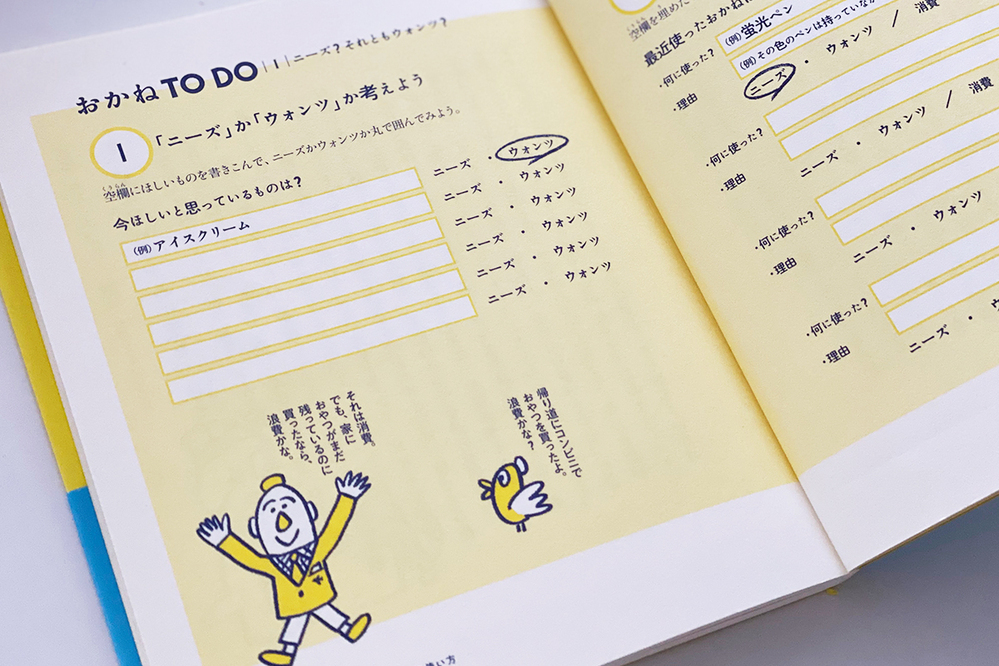

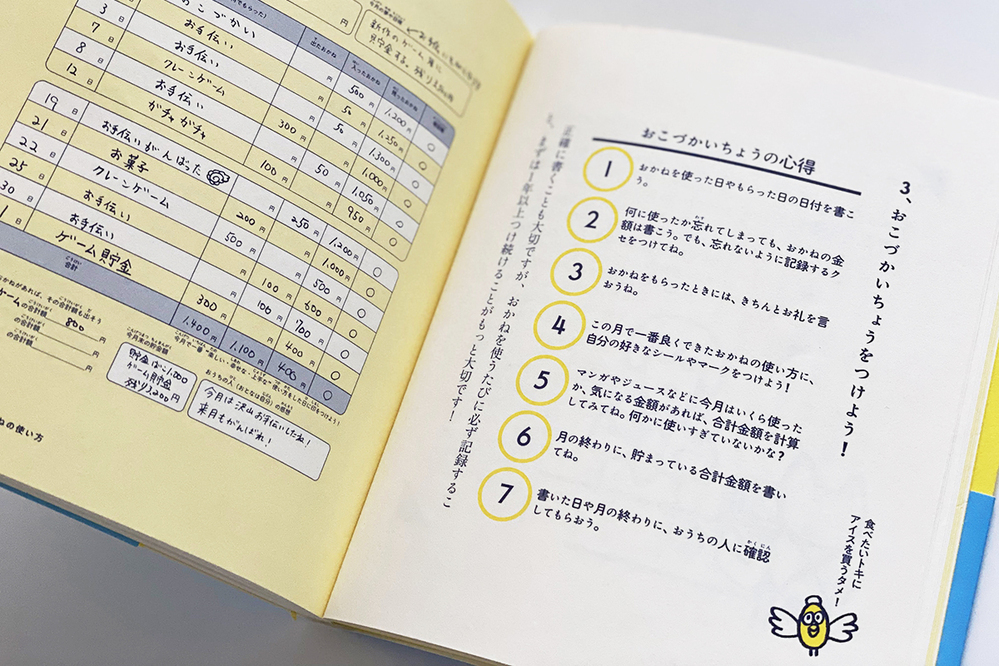

金銭管理にはお小遣い帳が最適。ロードマップでは小学校中学年(3~4年生)から実践することが推奨されています。

お小遣いの学習では、子どもたちの将来の健全な金銭管理能力を養うほか、「お金は無尽蔵なものではなく、働く対価としてやってくる」、「我慢することの大切さ」、「目標に向かって努力すること」など、道徳的なこと、社会における大切なことを学ぶことができます。

「お小遣い帳って大人でも挫折することがありますよね。正確につけようと神経質になるよりも、お金を使ったら記録するという習慣をつけることが大切。スタート時期はいつからでもいいので、1年間を目標につづけてみてください。

私が監修したお小遣い帳には、最初に今月の夢や目標を書く欄があったり、ニーズ・ウォンツの記載もできるようになっているので、お子さんとの対話のきっかけにもなるはずです」

金銭管理にはお小遣い帳が最適。ロードマップでは小学校中学年(3~4年生)から実践することが推奨されています。

お小遣いの学習では、子どもたちの将来の健全な金銭管理能力を養うほか、「お金は無尽蔵なものではなく、働く対価としてやってくる」、「我慢することの大切さ」、「目標に向かって努力すること」など、道徳的なこと、社会における大切なことを学ぶことができます。

*

「お小遣い帳って大人でも挫折することがありますよね。正確につけようと神経質になるよりも、お金を使ったら記録するという習慣をつけることが大切。スタート時期はいつからでもいいので、1年間を目標につづけてみてください。

私が監修したお小遣い帳には、最初に今月の夢や目標を書く欄があったり、ニーズ・ウォンツの記載もできるようになっているので、お子さんとの対話のきっかけにもなるはずです」

基礎教育 4:お金を稼ぐ

*

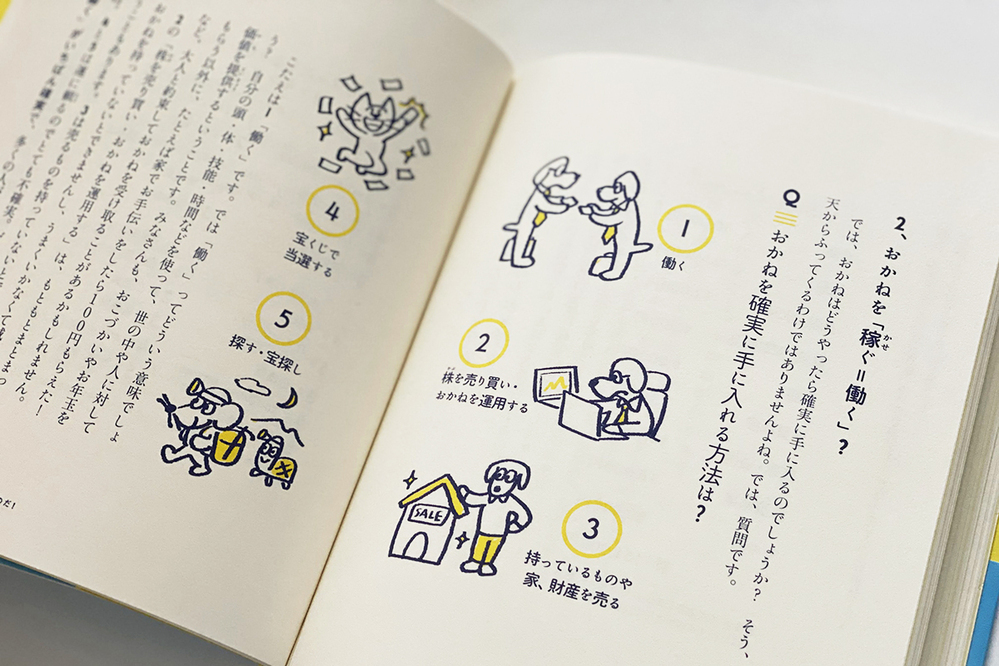

お小遣い帳をつけるようになるとお金の出入りがひと目でわかるようになるので、「お金を稼ぐ」ことについても興味が沸いてくるかもしれません。ここでいうお金を稼ぐとは、お金を得るにはどんな手段があるかを知ったうえで、働き方を考えること。

そして働くとは、お金を稼ぐためだけではない。働く時間は、人生の多くを占めることになるから、その多くの時間を使って、単にお金を稼ぐだけではもったいないよね! という話に繋げていきます。(これについては、後編でご紹介します)。

実際に子どもがお金を稼ぐことはなかなか難しいのですが、お手伝いのお駄賃(対価)としてお金をあげるというルールを決めているご家庭もあるのではないでしょうか。

「アメリカではお手伝いを報酬制にしている家庭も多いですよね。働いた対価としてお金がもらえるということを幼いうちから体現できるのはいいこと。

お金をあげないとお手伝いをしなくなるかもと心配される親御さんもいるようですが、子どもって頼りにされたり人の役に立つのがうれしいもの。たとえお金を渡し忘れても続けてやってくれているという声はよく聞きます。

もしお手伝いが適当になってしまったり、逆に回数をねだられる不安があるなら、ひと月にこれだけやったらいくらというサブスク制にするのもおすすめです」

次回の後編では、具体的に子どもにお金に関する質問をされたときにどう答えるべきかや、親がした方がいい行動・NGな行動について、Q&A形式でご紹介します。

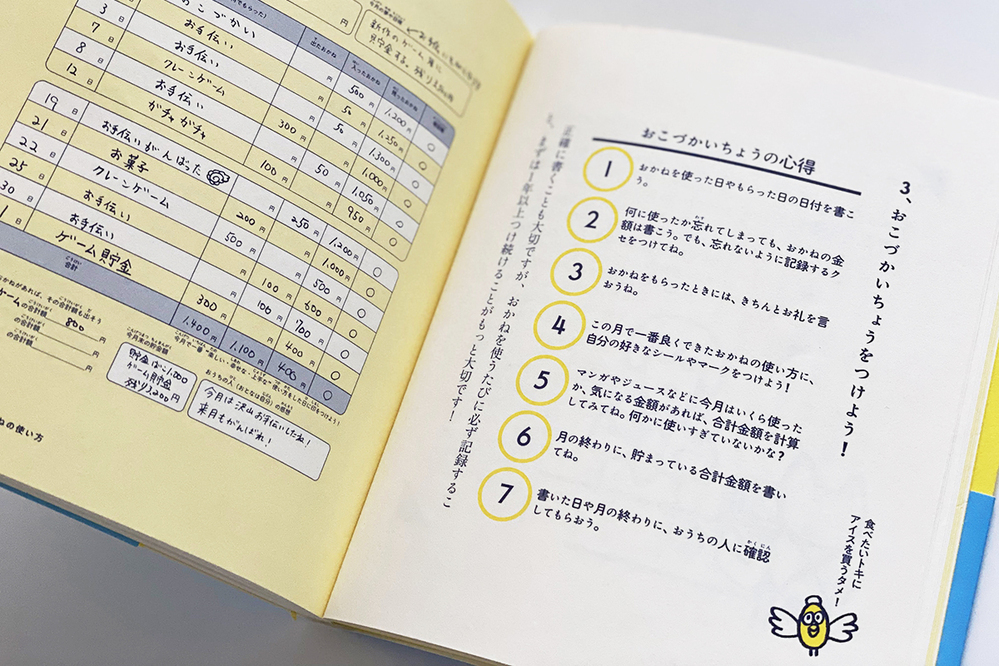

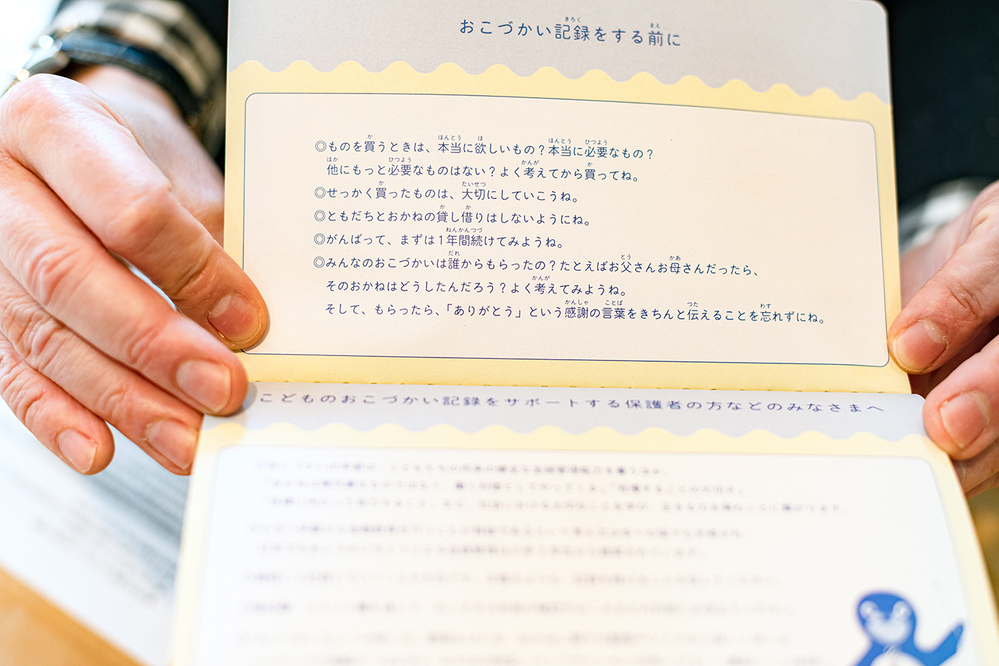

「すてきな相棒! おかね入門」

橋本長明 著(リトルモア刊)

日本銀行出身・金融教育ディレクターの著者が今こそ伝えたい、「おかね」との付き合い方。おかねの知識やマナーから、経済のしくみ、将来の自分を思い描くヒントまで授業形式でさまざまなワークをこなしながら、楽しくポジティブに学べる本です。今までにない切り口で、子どもも大人もいっしょに考える「おかねってなに?」。

橋本長明 著(リトルモア刊)

日本銀行出身・金融教育ディレクターの著者が今こそ伝えたい、「おかね」との付き合い方。おかねの知識やマナーから、経済のしくみ、将来の自分を思い描くヒントまで授業形式でさまざまなワークをこなしながら、楽しくポジティブに学べる本です。今までにない切り口で、子どもも大人もいっしょに考える「おかねってなに?」。

取材・文/佐々木彩子

撮影/村上未知(*を除く)

すぐにオモチャを買って! という子どもへのベストアンサーは? 親のNG行動って? 金融教育ディレクター橋本長明さんに聞く【後編】

- 1

- 2