-

new

「家庭を壊すのは許さない」夫略奪を狙う女性社員に、妻が“1本の連絡を”入れ…【完全勝利】!?

-

社会という大海原へフルスロットル!卒業旅行応援「#卒RIB’26キャンペーン」を2月1日より開催!~卒業生2,000円割引&GoPro絶叫動画も無料プレゼント~

-

「運命の人」を見つける鍵!男性が思わず心引かれる女性の共通点

-

【精神科医・本田秀夫】ADHD子育ては「コツコツよりも一発勝負」!?「叱らないでサポート」が大切な理由

-

沖縄の海底で熟成される「ハーブオイル」― 海洋環境を“熟成庫”とする、次世代ウェルネス研究を開始 ―

-

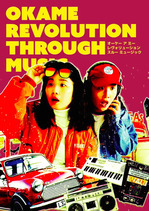

OKAMEの初のドキュメンタリー映画『OK A ME REVOLUTION THROUGH MUSIC』1日限りの上映が決定

-

【クールなパートナーへの甘え方】効果的な接し方をチェック!

-

インパクトジャパン、中間管理職に必須のスキルセットを磨き上げるプログラム「ENHANCE」を1/19にリリース

-

運行前点検をするトラックドライバー エンジンルームにいたのは…「確認して良かった…」「本当に大事なこと」

-

「錦織さんはやっぱり親友」「おトキちゃん気づいてあげて」ヘブンが帰宅拒否に?錦織が見抜いた“建前”に視聴者注目「ばけばけ」

-

「彼が思わずプロポーズしたくなる瞬間」男性が結婚を意識する時

-

顕微鏡分野に激震!?スマホで光学倍率250倍の「偏光顕微鏡観察」を可能にするレンズ「MH-X250P」1/14よりGREENFUNDINGで先行割引販売を開始

-

黄斑色素を“測る”時代へ黄斑色素測定装置「MP-eye」日本での販売開始 ― 眼科・予防医療・アイケア産業をつなぐ、新たな可視化指標 ―

-

車は小まめに洗うべき! 雪道を走った後、放っておくと…?

-

美容室専売コスメ「インプレア」から2026年春新作スキンケアが登場。透明感を引き出す化粧液、美容液、UVを発売

-

高市政権で2026年の家計は“食品が史上最高騰”!? 家計を守る「暮らしのコツ」5選

-

「日本の安全基準には欠陥」原子力市民委員会の座長が警鐘、テロ対策施設も未完成…柏崎刈羽原発の再稼働で起こる「最悪のシナリオ」

-

「いい加減にして」吉村知事 3度目の都構想問うダブル選報道…前回は「もうやらない」と涙も“手のひら返し”に呆れ声

-

皇女向け精進料理を日本で唯一継承 文化存続のため「三光院を守る会」発足、御所流精進料理の体験会を開催

-

突然の雪で道が滑る… そんな時は警視庁のアイディアが役に立つ!

-

『日本の公教育、教育改革の道筋』~生きづらい社会を乗り越える~ リヒテルズ直子さんオンライン講演会(全2回)1月・2月開催

-

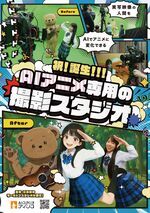

実写の演技をそのままアニメ化!「AIスタジオ・アインス」3月1日リニューアルオープン

-

【10/24・25開催】大阪近畿エリア最大規模のファミリーイベント「マタニティ&ベビーフェスタ大阪2026」が協賛受付を開始

-

スマホ向けインテリアLP制作実績を35件公開|空間の魅力を引き出す構成とデザイン

-

炊飯器にドボン!米と一緒に入れたのは… 「これだけで味が決まる」「シンプルなのにうまい」

-

【調える】はなんて読む?「しらえる」ではありません!

-

「思わずキュンとする女性の魅力4つ」男性が心奪われる瞬間

-

キッザニアは子どもたちの “生きる力” をどう育んでいるのか|『キッザニア白書2025』発行記念インタビュー

-

大森南朋、反町隆史と25歳当時を回顧「俺はGTO“見てた”」 くすぶる日々にかけられた大御所俳優の金言

-

ベッキーが『MAD5』で試練の救出劇 くっきー!「小指舐めさせて」「キスしたい」

愛あるセレクトをしたいママのみかた