OPPテープ

「OPPテープ」について知りたいことや今話題の「OPPテープ」についての記事をチェック!(1ページ目)

-

new

かつお節の袋は2回カットして… 簡単な袋の閉じ方に「試してみます」「初めて知った」

-

日本の包装の美学:視覚、所作、こころの美

-

こういうのが欲しかった! 押すだけで開く100均ゴミ箱の作り方

-

今年の恵方は南南東!【節分】100均アイテムで哺乳瓶を恵方巻きデコしちゃお! | HugMug

-

不調なパソコンを直した『海外ニキ』 日本語では出てこない知恵が…

-

GMO・鶴川正也、都道府県駅伝を振り返る「沈んだ分だけ高く飛ぶ」

-

日テレの河出奈都美アナ、姿が激変!コスプレにネット衝撃 肩&背中を大胆露出「すごい完成度」「撮影したい」

-

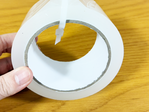

もうハサミはいらない! テープをスムーズに切る『便利ワザ』に「早く知りたかった!」

-

“つい放置”を卒業できるレターポケット。進化したNEWタイプをインスタグラマーさんも活用中![PR]

-

GetPairr Vista 1.0|11インチ高精細ワイドHD×Android搭載で“装備”を更新。ワイヤレスCarPlay/Android Auto&分割表示で、車内エンタメとナビ環境を一気に強化――家族ドライブが一段ラクに

-

【レポート】約12年ぶりのディズニーシー25周年先駆けショーが、期待を大幅に超えてきた!

-

Leathers and Treasures × CREATURE FROM THE LIVING - “God is in the details” を纏うコラボが登場。13点限定ヴィンテージシャツ

-

【2027年度入学用】登山リュックの技術を応用した「エルゴランセル」スタンダードモデルを改良、肩紐テープの操作性を向上

-

ダイソーのクリップをカーテン横につけると? 冬の超簡単な工夫に「想像以上にいい!」

-

プロライダーとの対話から生まれた次世代ゴーグル対応ハット「CATERPP SB SNOW HAT DOG EAR」2026年1月12日(成人の日)発売

-

ハンマーで叩いても割れない鏡『ワーレン』、動物モチーフを含む5種の新デザイン登場

-

【山口県周南市】令和7年度周南市二十歳の記念式典

-

サボりがちなお風呂の排水口掃除 ストローを使うと… 「すごい」「試したい」

-

文房具をカテゴライズしてデスク作業を効率化!「散らかる文具をひとまとめに ペンスタンド」[PR]

-

「家族みんなで使うから…」 プロが実践する『洗面所の使い方』で、もう散らからない!

-

【1/7(水)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

-

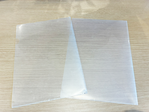

カバンの中でぐちゃぐちゃになるコード 不要なクリアファイルを活用すれば?「マジで感動!」

-

宝塚歌劇オフィシャルショップ キャトルレーヴが初のLeSportsac(レスポートサック)特別デザイン商品を発売!2026年1月6日(火)発売

-

試供品は普通に開けずに…? 旅先でのプチストレスが消える“3つの裏ワザ”に反響

-

クリアファイルを半分に切って折ると? 完成したモノに「便利すぎ」「試したい」

-

プロライダーとの対話から生まれた次世代ゴーグル対応ハット 「CATERPP SB SNOW HAT DOG EAR」2026年1月12日(成人の日)発売

-

これ知ってる?一度使ったら手放せない『隠れ名品ステーショナリー』5選[PR]

-

「今まで捨ててて損した」 余った保冷剤の『活用法』に「その手があったか」

-

松倉海斗が「新感覚エンターテインメント!」と太鼓判!『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』の初日公演ライブレポート

-

M!LK佐野勇斗、箱根駅伝“同姓同名”選手のゴールシーンに反応「イイじゃんやってくれた…?」