コミックエッセイ 両手に男児

1人で泣いたあの夜が、数年後の反抗期の原因に…?/父と口をきかなかった3年間(3)【両手に男児 Vol.46】

■前回のあらすじ

中学生になるとなぜかお父さんにイライラして仕方がなかった日々。自分でも理由がわからず苦しんだのですが、そんないら立ちも高校生になったころにはパッタリとなくなったのです。

中学生になるとなぜかお父さんにイライラして仕方がなかった日々。自分でも理由がわからず苦しんだのですが、そんないら立ちも高校生になったころにはパッタリとなくなったのです。

なんでこんなに嫌なの!? 優しい父なのにイライラしてしまう/父と口をきかなかった3年間(2)

父とは中学生になってから三年以上口を聞いていなかのに、高校生になってからは急に距離が縮まりなんとふたりで映画を観に行くまでにもなっていました。

この急変化に自分も父もそして他の家族も驚いていたけれど、誰もそれに触れることなく、何ごともなかったかのように、そして私はまたあの父への嫌悪感が戻ってこないことを願いながら過ごしていました。(多分父も)

学校やバイトで家にいる時間が減り、あまり父の存在を過剰に感じなくなったからなのかイマイチ自分でもわかりません。

父に対しての強めの反抗期は意味もからず始まり、そして終わったのでした。

しかし反抗期が終わった10年以上も後に、父への壮大な反抗期の原因は「アレ」だったのではないかと思うことがありました。

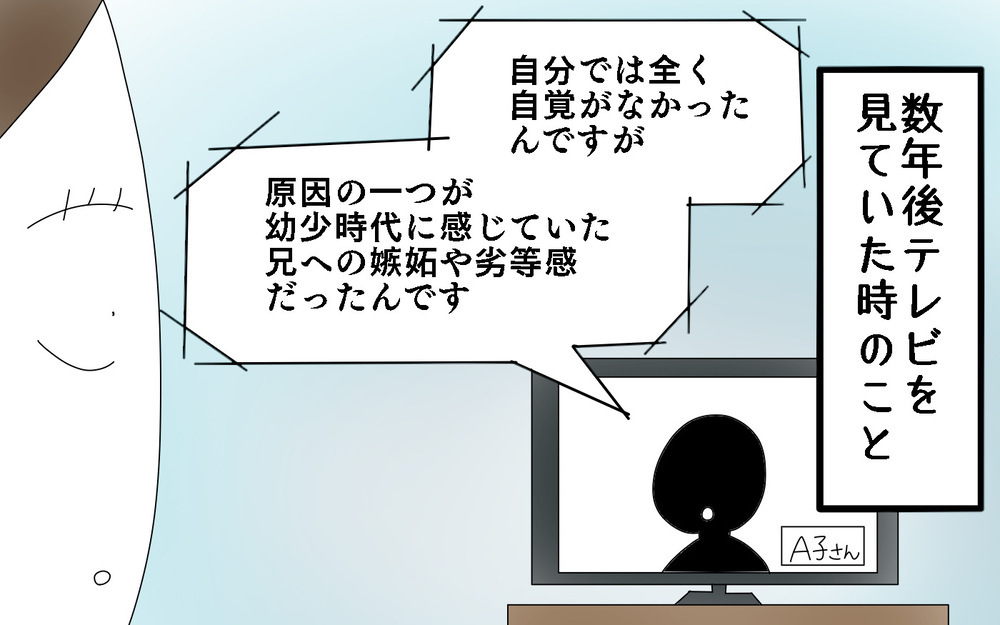

それはあるドキュメンタリー番組に出ていた女性のある言葉でした。

彼女は、病院で医師に幼少時代から色々遡って話をしていくうちに自分では気づかなかった「兄弟への嫉妬や劣等感」を抱いていたことに気付きました。

自分ではそこまで気にしているつもりがなかったととても驚いた様子を見て「そうなんだ」くらいの気持ちで眺めていたのですが…。

そこでふと、父への反抗期を思い出した私。

あの意味不明なほどの反抗期にもやはりなにか原因があったのではないか。

時間が過ぎた後でも時々考えることがありました。

テレビに出ていた女性が言っていた「自分ではそこまで気にしているつもりはなかった」という言葉が妙に胸に引っかかりむず痒くてそこをポリポリかくように記憶をたどりました。

すると、もしかしたらという出来ごとを一つ思い出したのです。

父に嫌なことをされたことがないのになぜこんな父のことが嫌なのか。

ずっと悩んでいた私は、多分、いや絶対にそれだという出来ごとを思い出して静かに納得したのでした。

- 1

- 2

-

この連載の前の記事

なんでこんなに嫌なの!? 優しい父なのにイライラしてしまう/父と口をきかなかった3年間(2)

-

この連載の次の記事

気づくと私はいなくなっていた…!? 「子どものすることは想像を超える」と思い知った母の体験談