2022年6月30日 12:00

タウト、柳宗悦、今和次郎らの複層的な「眼」で東北文化を展観『東北へのまなざし 1930-1945』7月23日より開催

1930年代から1945年にかけ、先端的な意識をもった人々が相次いで東北地方を訪れ、その建築や生活文化に注目した。7月23日(土)より東京ステーションギャラリーで開催される『東北へのまなざし 1930-1945』では、建築家ブルーノ・タウトや民芸運動の提唱者であった柳宗悦など、この時代に東北に着目した人々の活動を通じ、東北の文化の魅力を改めて紹介する。

1930年代以降の日本は、太平洋戦争へと向かっていく一方、都会を中心に近代化によって次第に建築や生活文化が変貌。モダンとクラシック、都会と地方の両極で揺れ動いた時期でもあった。

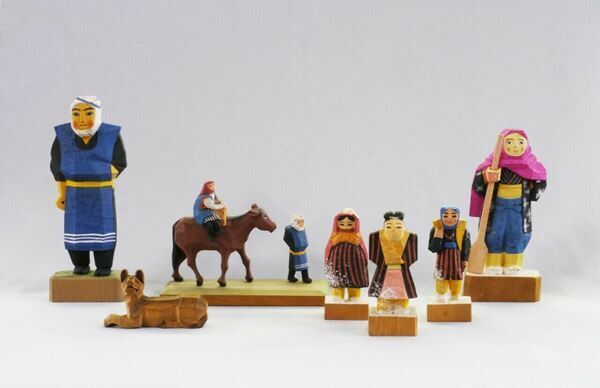

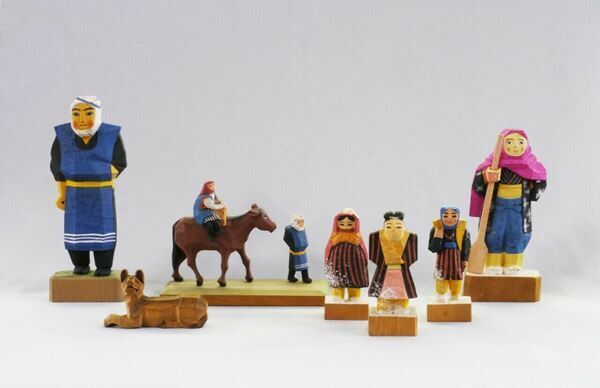

こうした時代背景のなかで、1933年に来日したドイツの建築家、ブルーノ・タウト(1880-1938)は、仙台や高崎でデザイン指導をした後、3回にわたって東北を訪問し、雪国の祭りや風物を楽しんだ。また、手工芸に独自の美を見出し「民藝」を提唱した柳宗悦(1889-1961)は、彼にとって「民藝の宝庫」であった東北を1927~44年の間に20回以上訪れ、さまざまな工芸品を収集した。

フランス人デザイナーのシャルロット・ペリアン(1903-1999)は、商工省に招聘されて日本を訪れ、山形の素材とモダンデザインを融合させた家具を製作。