子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(170ページ目)

-

「非常識だ!」人の家を託児所扱いするママ友を夫が激怒→隠していた秘密もバレて最悪の事態に

-

盲学校の交流クラスに初参加!友だちを作りに行ったはずなのに…<アイパッチのピー太>

-

「ちょっと待って!」義実家での宴会中、お酒に酔った義父が突然子どもに…あ然としたトンデモ行動とは

-

「母乳をあげたいだけなのに…」義実家で授乳のため部屋を移動→義母から耳を疑う衝撃の文句を言われ…

-

「どんなパパなの?」息子が友だちからもらった手紙を読み衝撃発言→息子のパパに対する思い…それは!

-

充実の自由時間を求めて外出!しかし無意識にたどり着いた場所は…!?【めまぐるしいけど愛おしい、空回り母ちゃんの日々 第371話】

-

長男に名前を覚えているお友だちがいた…! そこで母が取った行動は?【ようちえんにいきたくない Vol.9】

-

「それよりも、俺の…」風邪で苦しむ娘。夫が気にしているのは娘の体調よりも…?<無自覚な夫>

-

3月はコピス吉祥寺でサステナブルに触れてみよう!『Share for good!2024』を3/1~3/31に開催

-

動物たちによる木管五重奏団「ズーラシアンウッドウインズ」 CD&DVD制作に向けたクラウドファンディングを開始

-

「うそ!なんで!?」思わぬ出来事に動揺を隠しきれない母。病院の指示に頭を抱え…<離乳食トラブル>

-

ドラッグストアで購入できる花粉症対策グッズ!子供と一緒に使えるアイテムも♪ | HugMug

-

「私のこと捨てないで」夫と遊園地にでかけた娘→娘から告げられた内容に驚愕…!

-

「おなかにもうひとりいる!?」出産が終わっていないのかと思うほど痛すぎた後陣痛【あり子のワーママ奮闘記 Vol.44】

-

わが子の遊びのセンスがクセ強、しかも謎設定だった話【子育てはフリースタイル Vol.62】

-

「全然できない」問題が解けず自信喪失! それでも諦めず問題に向き合ったママ。すると…!?

-

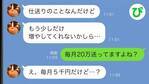

「これ以上は…」義母を助けるために毎月仕送り20万→6カ月が経ったころ、驚がくの事実が発覚!

-

「え…なぜこんなことに…?」転んだ息子、手当てはしたはずだったのに…。猛反省したワケは?

-

バツイチ夫の子どもを引き取ることに→頑なに懐かない子どもたち…その理由を聞いて怒りに震えた私は…

-

「…モヤァッ!」夫に具合が悪いと訴えた私→すると夫からは信じられない発言が返ってきて…

-

緊張高まる採卵当日「想像の100倍…!」案内された部屋は… <原因不明不妊>

-

「うちの子…大丈夫でしょうか?」3歳児健診で保健師さんに相談した私→すると思いもよらない返事が!

-

「やっぱり帰る!」毎日遊びに来てやりたい放題の息子の友だち→しかしある日、慌てて帰宅!理由とは?

-

自宅で簡単に家庭の味「手作り味噌キット」 | HugMug

-

楽しそうに踊る2歳の娘⇒しかし突然、大泣き&かんしゃくの嵐!?引き金となった出来事はまさかの…

-

「子どもぐらい見てろ!」スーパーへ行くと見知らぬ男性に怒鳴られた私→すると近くの男性が…!?

-

お兄さんと遊ぼう!? 電気屋さんで出会った不思議なセールス【やっぱり家が好き〜おっとぅんとみったんと私〜 第115話】

-

冬ネームが人気♡寒さ感じる名前が増加!1月生まれの女の子の名前、今人気の名前は?

-

夏休み明け、登園拒否が再開! さらに新たな心配事が…!?【ようちえんにいきたくない Vol.8】

-

エジプト?小判?【Seria】の面白クッキー型シリーズがおすすめ! | HugMug