子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(20ページ目)

-

現代の子どもを蝕む”不調”の正体…秋冬に増える「朝なかなか起きられない」は怠けじゃなかった

-

ハサミは何歳から?【年齢別】子どもの「巧緻性(こうちせい)」を伸ばす遊びと関わり方

-

【ダイソー】のシューズラックで収納が2倍!下駄箱内のごちゃつきをスッキリ解決 | HugMug

-

上手くもないのにコーチに贔屓されているのが苦しい、プレッシャーを与えないでほしい問題

-

ゴムを3本使うだけ!?ねじってとめるだけで綺麗な巻き髪が作れる裏技ご紹介 | HugMug

-

【11月1日はダーツの日】なぜこの日?最新のダーツ事情

-

兄弟ペアコーデは【ooju】のサロペットが万能すぎた! 外遊びも街コーデもOK! | HugMug

-

【超お得な4週間】最大半額! アカチャンホンポのブラックフライデー「レッドフライデー」がスタート

-

「頭のいい子」が毎日していること。脳のパフォーマンスをぐんぐん伸ばす “3つの習慣”

-

セレクションに落ちた時、親が子にかけるべき言葉とは? ~成長を促し、夢を応援する親の姿勢~

-

デザイン豊富で何個も欲しくなる!【BAGGU】のエコバッグがおしゃれ&実用的 | HugMug

-

宮城県石巻市にて「親子サッカー教室」を11/16(日)初開催!親子でゴールを目指す、最高の週末イベント【参加費無料】

-

「本を楽しむ」「キャリアを考える」をキーワードにライティング教室 あすとれ が11月よりリニューアル

-

【入場無料!家族で楽しめる!】11/2(日)に開催迫る!「楽しく学ぼう交通ルール」をテーマに、第10回滋賀県交通安全フェア

-

小学生の8割が「1日1時間以上」でママパパ悲鳴!冬休みの過ごし方で一番心配なことは?

-

キターー!【トイザらス・ベビーザらス】「ブラックフライデー」セール第1弾はマタニティ・ベビー用品が超お買い得!

-

10秒で決める練習、してますか? 将棋に学ぶ、即断力と集中力

-

発達障害息子は迷惑?運動会でまさかの途中下校。特別支援学級へ転校し「安全基地」で見つけたものは…【読者体験談】

-

【Qoo10メガ割り】で手に入れたい! 時短なのに納得な”韓国スキン&ヘアケア”おすすめ商品 | HugMug

-

材料は2つだけ!?「簡単手作りプロテインバーレシピ」罪悪感ゼロ&間食にピッタリ! | HugMug

-

妊娠期の“気づき”を分かち合おう! 東京すくすく「#24週目からの絆キャンペーン」を開催中

-

スタイ100円も!特別価格満載の「コニー感謝祭」最大74%OFFで抱っこ紐・ヒップシート・ベビー服が7日間限定お得に

-

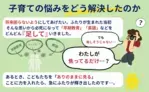

双子が現役で京大合格!母が気づいた「遊ばせ方」の力とは?“カメラマン視点の子育て”を描く体験記が出版

-

子どもが寝る時間、理想は20時台、でも現実は21時台。理想の時間に寝られない理由は?

-

「妻や夫にサプライズを用意」はもう古い! 夫婦に”サプライズがいらない”納得の理由

-

自閉症兄妹も大学院生と大学生に。「やりたい!」気持ちに寄り添ってきた日々を振り返る【発達ナビ10周年企画コラム6/寺島ヒロ編】

-

「山にいるはずのクマが、どうして街に?」「何を食べるの?」【親子で学ぶ 環境の話】

-

人気すぎて買えない? 念願のGRⅣデビューレポ | HugMug

-

イトーヨーカドーで見つけた!秋にぴったりのスパイス香るクラフトドリンクが絶品 | HugMug

-

「じっとしているのに怒られる!」学校行事のストレスで荒れ、家は魔境に…追い詰められた家族の選択は【読者体験談】