-

洗面器の汚れは擦らない! 『30分放置』テクに「ツルツル」「最高すぎる」【掃除テク4選】

-

消臭スプレーは使いません たった『1分』のニオイ撃退法に「賢すぎる」「絶対やる」【消臭テク4選】

-

ぬるま湯で『30回』押すだけ ダウンの正しい洗い方に「早速試す」「なるほど」【衣類ケア4選】

-

毛穴汚れを落として、キメを整える。ワコードメイドから宇治抹茶パック&マスク新発売!

-

光と香りに満ちる、春色の世界へ。SABONから新コレクション「ホワイトティー・セレブレーション」登場

-

『未来のムスコ』“節約と夢”が同居するセットの裏側 美術陣が明かす

-

「助けてください」油性ペンで顔に落書きした息子が案内した先には…「これやってる時って静かなんですよね」「うちもよくやる」

-

【今日の献立】2026年2月21日(土)「作り置きに!豚肉のやわらか紅茶煮」

-

洗い物と掃除が変わる 水切りネットを5通りに使う方法

-

松山油脂「リーフ&ボタニクス」春夏限定レモン登場 初のスクラブシリーズ含む全7製品を3月2日発売

-

ドギーマンハヤシの小動物ブランド「ミニアニマン」から『ラビットくつろぎルーム』が2月20日に発売!

-

【2026年新作UVまとめ】コスメオタク二人が使いたい日やけ止めを一挙公開!

-

新生活&暑さ対策におすすめ! 働く女性向け、サーモスの「まるごと保冷するバッグ&おしゃれカラーボトル」

-

歯みがきプラスの“新習慣”!アース製薬「モンダミンKid's」がスヌーピー柄で登場。クチュクチュだけでみがき残し&むし歯を予防

-

小学生の「お弁当」が必要なときに慌てない!お弁当用品&保冷コンプリート[PR]

-

ライフハックでよく使う新聞紙 家にない時、代わりになるものは?

-

ReFaのミルクプロテインシリーズから、さらツヤストレートを保つストレートラインが新登場!

-

「甘いものを食べていなくても虫歯に」“歯磨きじゃない”虫歯予防が最新の研究で判明した!

-

全11ポケット×立て収納でバッグの中身が整う本革2WAYハンドバッグ「Loloco-ロロコ-」をMakuakeで先行販売

-

【金運・健康運をアップさせる】風水的に良いトイレの特徴3つ

-

ボトルも洗面器も、床に置いてない? ぬめりを防ぐ風呂場整理【3つのコツ】

-

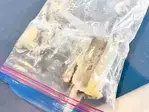

もう捨てない! 『ジップロック』を清潔に再利用する方法に「早く知りたかった」

-

舟山久美子のスキンケアブランド「Herz skin」から泡洗顔「フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム」発売

-

洗える・アイロンいらず『学校給食』の相棒アイテムが種類豊富にずらっと勢揃い![PR]

-

「FRENAVA natural & organic」発酵の恵みで素肌を磨く「酒粕クレイペースト」発売

-

指紋がベタベタついたスマホ 服ではなく『220円』のアイテムで拭くと… 「めちゃキレイになった」

-

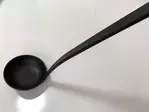

お気に入りの『おたま』がベタベタ 復活させる裏技に「知らなかった」「スッキリ」【調理器具のケア4選】

-

酒粕×クレイで毛穴レスの陶器肌に!FRENAVA natural & organic洗顔パック新発売

-

セリアの綿棒で「ストレス解消!」 掃除に使うテクに「家中がきれいになった」「リピ確定」

-

【2/15(日)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

愛あるセレクトをしたいママのみかた