-

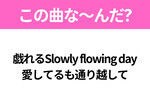

【ヒット曲クイズ】歌詞「戯れるSlowly flowing day 愛してるも通り越して」で有名な曲は?令和のヒットソング!

-

魂を震わせた十明の歌声に鳴り止まぬ拍手 渋谷クアトロで魅せた圧倒的な存在感と純粋無垢な素顔をレポート!

-

ACEes浮所飛貴vs那須雄登、男性アイドル初の優勝を目指して『Qさま!!』で対決

-

デジタルアート/メディアアートの現在地を発信する「VideoListening 2025」開催!

-

令和トラベル、ハワイ市場の拡大を目指し ハワイ子会社ALOHA7, Inc. 経営体制変更のお知らせ

-

『神宮外苑花火大会』Mrs. GREEN APPLEの最新曲『夏の影』とのコラボ花火2,000発を打ち上げ

-

『神宮外苑花火大会』に倖田來未、wacci の出演が決定 夜空を彩る10,000発の花火と音楽の祭典

-

実はプチプラ!おしゃれすぎる夏のマタニティコーデ8選 | HugMug

-

【超速報!!】森田優基「アニマルハウスユーキ」今年も“生フェス2025”参戦決定‼熱狂の夏が帰ってくるッッ‼

-

Tani Yuukiの新曲「Dear drops」新作アルバム『航海士』から先行配信

-

Tani Yuukiの野外フリーライブが横浜赤レンガ倉庫で開催、デビュー5周年を記念して

-

「何回も見てしまいます」ジョックロック・福本が“思い出”を投稿!

-

「着ていかないと、着られてしまう」TRF YU-KI、千葉ジェッツでの衣装ショットに美学光る

-

「至高のバンド」TRF YU-KI、BUCK-TICKライブ参戦ショットに反響!

-

GENERATIONS 小森隼&中務裕太のクリエイティブ「やりたいことがどんどん出てきている」

-

Tani Yuukiの新作アルバム『航海士』「アンタレス」や「kotodama」など全12曲を収録

-

「涙が止まらなかった」超特急ユーキ、“夢の共演”に感無量の想いを綴る

-

参加型イベント、オリジナルTシャツフェスティバル2025が5月3日に横浜で開催決定!

-

「肋骨ヤバいかも!?」YU-KI、収録後の体調不良を報告もファンは全力応援

-

「女性とのコラボは初!?」TRF・YU-KI、近藤真彦との共演に期待の声

-

TRF YU-KI、福島遠征へ!東北新幹線の運行影響や現地の魅力とは?

-

ONE Nʼ ONLY &BUDDiiSが2年を経て見せる成長「僕たちの絆もより強くなりました」

-

「踊り続けさせて」m-flo楽曲カバーで話題のIS:SUE、メンバーの可愛すぎるオフショットに「この衣装大好きなの!」

-

【2/11開催!】世田谷のワクワクするキャリア・ライフワークに出会える!社会をつなぐ起業家、映画監督、アーティスト、キャリア転換のプロなど登壇者発表! 『SETAGAYA NEW WAVE - これからの働き方のヒントを生むヒト市 - 』

-

元テレ朝アナ・大木優紀、2025年のテーマは「余白のある生き方をする。」

-

アニマル系YOUTUBER界の王子様!!【アニマルハウスユーキ】保護動物レスキューサイト【アニマルレスキュークラブ】開設

-

Tani YuukiがTMJ2024に登場「東北・仙台 最高だった!」

-

耕作放棄地を減らし、オーガニック日本茶を増やすマイファームのお茶ブランドOchanowa有機JAS認証を取得

-

COUNTDOWN JAPAN 24/25、タイムテーブル発表

-

【MUSIC ON! TV(エムオン!)】IS:SUE THE BEGINNING<#3>IS:SUE×かとうみさと(映像監督)光と影をテーマにプロジェクションマッピングを投影したステージで「THE FLASH GIRL」SPパフォーマンス!2ndシングル収録曲の全曲解説も!11/24(日)夜9時~放送!

愛あるセレクトをしたいママのみかた