子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(19ページ目)

-

椅子に寝そべり、指示も無視…3歳息子の発達障害に気づいた習い事での「カオスな30分」【読者体験談】

-

<参加者募集のお知らせ>児童養護施設・ファミリーホームの子供たち対象 「ヘリコプター体験フライト」12月に大阪府・八尾空港にて開催!(ノエビアグリーン財団 環境事業)

-

5秒に1個売れている*ベビーせんべいに待望の新味登場 子どもに不足しがちな鉄やカルシウムを補う【くちどけおこめぼーひじきのり・しらすおかか】を11月上旬より発売

-

非日常体験でも非認知能力を育む!リーフラススポーツスクールの合宿参加でリーダーシップなどが向上

-

人と同じじゃないと不安ーー「正解ばかり探す子」に精神科医が伝えたいこと

-

特別支援学校の行事で知った、わが子の「2割の成長」を喜べる幸せと安心感

-

【子育ての新潮流】SNSで広がる子どもの教育情報共有の現状と活用法

-

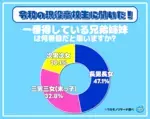

結局一番得をしているのは誰!? 長男長女、末っ子…兄弟姉妹のポジション論争から見えた若者のホンネ

-

「がまん」ばかり教えていませんか? グローバル時代に必要な 「自分の考えを伝える力」を育てる3つの方法

-

「両立不安」を抱える人は6割 ― 男性にも広がる新たな課題 男女1,278名対象「仕事と子育ての両立に関する調査」実施・分析

-

「2025年度助成事業 一般公募」に関するお知らせ(ノエビアグリーン財団 助成事業)

-

【北海道ホテル&リゾート】この冬、心が踊る北海道へ。冬の特別イベント開催~北海道の冬を“体感”する特別なひととき。雪景色と温もりを楽しむ旅へ。~

-

自己主張できる子は強い? 精神科医が語る「いい子」が抱える見えないリスク

-

グループホームで暮らす自閉症娘はPC博士!娘のある「才能」にアナログ母は大助かり

-

共働きで「夫婦で財布は別」では人生の富を逃してしまう!「俺のものはお前のもの」スタイルが上手くいく理由

-

逆境を希望に。『いま会い』作者が語る「発達障害は使命である」という理由【作家・市川拓司さんインタビュー】

-

小中学生で海外留学をさせた親に聞いた、費用と留学生活のリアル。行かせてよかった?

-

スカウティング、どこまでする? 相手分析と自分たちの強みを出すことを良いバランスで行うにはどうしたらいいか教えて

-

履きやすい&履かせやすい!IFME「ifme CALIN」から冬の新作ブーツ登場!大きく開く履き口で時短に◎

-

<100店舗突破!>骨盤ベルト「トコちゃんベルトII」の取り扱い店舗数拡大

-

おうちパーティも盛り上がる!子ども向け謎解きキット『なぞときっず』に、期間限定のクリスマスギフト

-

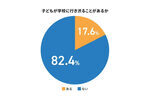

【意外かも?】学校に行きたくない理由、小学生は「勉強のストレス」が1位。中学生は? 休む頻度やその後の変化も調査

-

地下鉱山や川で宝石探し!?【那須】宝探しトレジャーストーンパークが楽しすぎる! | HugMug

-

待望の復刊!絵本のプロ 書店員の推薦コメント多数 『はっぱみかん』10月31日(金)発売

-

【不登校34万人】小中学生が出す “心のSOS” ──親が気づくサインとは?

-

断トツおすすめ!色々試した結果、自転車チャイルドシート用レインカバーは「norokka」一択 | HugMug

-

観光のまち熱海市が子育て支援を充実「住まうまち熱海」を掲げ展開する施策とは【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.39】

-

ハロウィン キッズ仮装コンテスト2025 結果発表! | HugMug

-

【セリア】のキャンドルがクネクネくるくるに大変身! お湯だけでできる簡単アレンジ術 | HugMug

-

“はじめてのおともだち”に。赤ちゃんに優しい布つみき、新作『もちふわブロック ふわふわ+』発売!森の仲間たちが仲間入り