障害の有無にかかわらず、誰もが安心して遊べる公園をーー福岡市「インクルーシブな子ども広場FUKUOKAシンポジウム」をレポート

市内すべての区にインクルーシブな公園を整備するために準備を進める福岡市

Upload By 発達ナビニュース

福岡市は、障害の有無や、特性、背景にかかわらず、すべての子どもたちが自分らしく遊べる「インクルーシブ」な遊び場を市内すべての区に整備すると発表しています。インクルーシブには、“誰一人取り残さない”というSDGsの基本理念や、すべてを包み込むという意味があります。

2022年度、福岡市は背もたれがある回転遊具、車椅子からも乗りやすいようにつくられたトランポリンなど、障害の有無にかかわらず楽しめる遊具を舞鶴公園に期間限定で設置。体験した人などにアンケートを取るなどしてそれを基に指針整備を進めてきました。

そのうえで福岡市は、2025年度末までに、市内7つの区すべてに1ヶ所ずつインクルーシブな遊び場を整備していくと発表しました。

今回は、九州大学院 芸術工学研究院 教授の平井康之先生がモデレーターを務めたほか、「みーんなの公園プロジェクト」代表 倉敷芸術科学大学 教授 柳田宏治先生、「インクルーシブふくおか」代表の上角栄子さん、福岡市住宅都市局公園部整備課 甲斐航平さんが登壇。福岡市のインクルーシブな子ども広場の整備指針を参加者の方々に共有したほか、デザインの視点からもインクルーシブな子ども広場の今後の在り方を議論しました。

多様な人や団体の連携が鍵。海外で成功しているインクルーシブな遊び場とは?

「インクルーシブな遊び場づくり〜海外の先進事例より〜」と題した基調講演を行なったのは、倉敷芸術科学大学 教授の柳田宏治先生です。

柳田先生は、1990年代にアメリカでユニバーサルデザインについて調査したあと、国内で普及活動を行っているほか、著書「すべての子どもに遊び場を ユニバーサルデザインによる公園の遊び場づくりガイド」を刊行。インクルーシブな遊び場づくりの促進を目指す市民グループ「みーんなの公園プロジェクト」の代表も務めています。

「みーんなの公園プロジェクト」は、プロダクトデザインが専門である柳田先生、特別支援学校の教員と元教員というメンバーで構成。それぞれの立場から「遊び場の具体的なニーズ調査」「国内外の公園を訪れての事例調査」「関連情報の収集と発信」などを行っています。https://www.minnanokoen.net/

「みーんなの公園プロジェクト」ホームページ

2006年から20年近く活動を続けるなかで、最近特にインクルーシブな遊び場への興味が高まってきたことを感じるという柳田先生。反面、表面的な理解や誤解をしている人が多いとも感じています。

・インクルーシブな遊び場は障害のある子どものためのもの

・平らな地面に易しい遊具を置けば、「それでよい」

・目指すゴールは「遊び場の完成」である

・インクルーシブな遊び場は一ヶ所あれば十分

上記がよくあるインクルーシブな遊び場に対する考えだそうですが、この全てが誤解なのだそう。では一体「インクルーシブな遊び場」とはどんな場所なのでしょうか。

柳田先生の考える「インクルーシブな遊び場」とは、“個人の特性や背景などの違いにかかわらず、あらゆる子どもが共に遊び、育ち合う場”。それには3つの柱が必要だといいます。

1つめがすべての基本となる「誰もが利用できること」、2つめが単に遊べるだけではなく子どもたちのさまざまな能力を引き出すために「遊びが豊かであること」、3つめが子ども同士はもちろん保護者同士や地域住民を含めたコミュニティをつくれるような「人や地域とゆるやかなつながりがあること」です。

柳田先生は、この3つの柱に合わせて、海外では具体的にどのような取り組みがあるのかを紹介しました。

“誰もが利用できる”ために欠かせないのが全体のアクセシビリティです。遊び場は、土地の高低差も利用しながら、すべてのエリアがアクセス可能な地面や園路でつながっています。これは、「公平性」を保証するためのもの。

また、遊具エリアの地面に使われているのはゴムチップ舗装です。

クッション性があるので、怪我の心配も少なく、雨が降ってもぬかるむことがありません。

エリアの特性によって、コンクリート、芝、ウッドチップなど色や感触の異なる地表面材を使い分けられているのは、視覚に障害のある人を含め、多様な利用者が直感的に場所を認識しやすくするためだそうです。

“遊びが豊かであること”につながるのは、さまざまな選択肢があり、子どもたち自身がそのなかから選べるという環境。滑り台一つとっても、幅やタイプの異なる数種類が用意されていたり、エリアごとに回転遊具、揺れる遊具、音遊び…などに分かれていて、子どもたちが自分の気に入った遊びを選びやすいような工夫もあるそうです。また、1人で遊べるもの、みんなで遊べるものなどの選択肢も大切な要素の一つになります。

“人や地域とゆるやかなつながりがある”については、さまざまな視点からの仕掛けが。たとえば、砂場や回転遊具などは、車椅子やバギーに乗ったままみんなと同じ場所で遊べるのはもちろん、初めて会った子ども同士でも砂のやりとりや協力する遊びが生まれやすいようデザインされています。

また、「〜したい」「走る」「あれは何?」など、遊びのなかでよく使う言葉をピクトグラムにしたコミュニケーションボードを設置し、音声言語を持たない子どもや、外国にルーツのある子どもなども意思の疎通をはかりやすいようになっているのです。

公園内のステージは、イベントの開催を促したり、地域とのつながりを広げることを目的として設置されています。

こうした海外の質の高い事例の背景には、多様な連携があると柳田先生。自治体の積極的なリードはもちろん、障害のある当事者やNPOや市民団体の働きかけ、大学や企業による開発や研究、そして地域住民の協力や寄付など、さまざまな人が公園づくりに参加しています。公園を“つくる人”、“使う人”、そして“地域社会”がそれぞれの強みを活かし、対話を重ねることで、このような遊び場が現実のものとなっているのです。

柳田先生は講演の最後にこんなことを語りました。「福岡市の取り組みは、まさに多くの方の連携が実践されているように思います。遊び場をつくる段階から、多くの人が参加することで、人々のあいだにオーナーシップが生まれ“私たちの公園”と呼べるものになっていくのです。子どもたちにとって、こういった遊び場で得た経験は、将来学校や社会のあらゆる場面で活かされていくでしょう」

目指すのは、誰もがお互いを理解し、安心して、笑顔で、自分らしく遊べる場所

Upload By 発達ナビニュース

柳田先生の講演に続き登壇したのは、福岡市住宅都市局公園部整備課 甲斐航平さんです。

甲斐さんからは、2023年1月に策定された「インクルーシブな子ども広場整備指針」の説明が行われました。

まず冒頭で、心に残っている言葉を紹介した甲斐さん。「公園ってもともとインクルーシブな場所なのに、なぜ今になってインクルーシブと言い出すのか?」「そもそも公園に行こうという発想がない、いくとしたら人気がない時間に行く」という市民の方からの言葉です。指針をつくるにあたり、この2つの言葉を根底で意識してきたと振り返りました。

福岡市は2011年から「みんながやさしい、みんなにやさしいユニバーサル都市・福岡」というプロジェクトをスタート。市内のさまざまな場所で、バリアフリーやユニバーサルデザインの取り組みを進めてきました。そんななかで、子どもの遊び場に注目したときに、“ブランコは体を支える力が弱い子は使えない”、“車椅子や歩行器具を使っている子は、柵が設けられている砂場には入りにくい”……など、遊び場にはまだまだユニバーサルデザインの取り組みが行き届いていないと気づいたといいます。そんな課題意識から始まったのが、「インクルーシブな遊び場」についての整備指針づくりだったのです。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/ucf/

「みんながやさしい、みんなにやさしいユニバーサル都市・福岡」ホームページ

整備指針をつくるにあたり、実証実験やアンケートなど、さまざまな調査を重ねてきた福岡市。その結果、「公園にあまり行かない理由」の多くが、たとえば障害などが理由で遊具を使用できないことなどの物理的なものより、ほかの公園利用者とのトラブルなどに不安を感じるという心理的なものだということが分かりました。

また、福岡市の調査では、身体障害よりも知的障害のある子どものほうが多いという数字も出ています。これらのことから、身体に障害のある子どもが使えるようなユニバーサルデザインの遊具を設置しただけでは、インクルーシブな遊び場は完成しないことが分かったのです。

周りの音が気になってしまう子ども、1つのことに長時間集中して周りが見えなくなってしまう子ども……など、さまざまな特性のある子どもがいるということにも配慮しながら、整備指針の作成を進めました。

Upload By 発達ナビニュース

福岡市は、インクルーシブな子ども広場を、「誰もがお互いを理解し、安心して、笑顔で、自分らしく遊べる場所」と定義しています。この言葉にある“誰もが”には、多様な子どもはもちろん、その保護者やあらゆる公園利用者が含まれているのです。また、“安心して”という言葉には、子どもや保護者が気兼ねなく過ごすことができるという意味が込められています。

そんな「インクルーシブな子ども広場」を実現するために、指針のなかで6つの要件を策定。身体的、精神的発達や忍耐力・協調性といった社会性を育むために「身体的遊び」「精神・情緒的遊び」「社会的遊び」の3つからなる多様な遊びの要素を実現すること。また「アクセス」「安全性」「情報環境」として整理した周辺環境の整備を実現すること。これら6つを意識して、整備を進めることにしたのです。

また、いくつかの共通配慮事項も示しています。

1つめが、保護者が子どもを補助しやすいようなスペースを設けること。保護者が子どもを補助したり、一緒に使用できる遊具を設置したりする予定なのだそう。

2つめが、自然と人工物の調和が取れていること。木々や草花などを触れて感じることができるのはもちろんですが、シンプルな芝生広場は、小さな子どもや肢体不自由な子どもがはいはいやずりばいなどで楽しめるようにという面でも考えられています。

3つめが、1人遊びとみんなでの遊びを選択できること。複数人が同時に遊ぶことを想定している場所とは別に、集中して1人遊びができるスペースを設けることを想定しています。

最後が、特に配慮すべき利用者が気兼ねなく利用できることです。おむつ替えや医療的ケアが必要な子どもなど、屋内での対応が欠かせない利用者にはバリアフリートイレは必須。乳幼児連れの保護者などでバリアフリートイレが混み合って、“絶対に必要な人”が使えないということがないよう、男女のトイレにベビーベッドやベビーチェアの配置をする予定です。

また、インクルーシブな遊び場は障害のある子どものためだけのもと、という誤った理解をしている人も多いので、表現を考えていかなければいけないと甲斐さんは話します。また、一方で障害のある子どもを育てる保護者は、公園の利用をあきらめてしまうというケースも多いので、月に一度は障害がある子どもがのびのびと遊べる日をつくるなど、運営面で環境を整えることも重要だと考えているそうです。

最後に甲斐さんはこんな言葉で説明を締めくくりました。「検証を基に整備指針を作成してきましたが、実際の整備はこれからです。本日お話ししたことが100%正解だとは思っていません。整備後にもまだまだ改善点が出てくるはずです。その点は市としても継続的に検証を進めていきたいと思っています。公園を利用される市民のみなさんにもご協力いただきながら、より良い遊び場が生まれるような取り組みを続けていきます」

ハード面はもちろん、ソフト面の整備が重要な鍵に

甲斐さんからの説明のあとは、「インクルーシブふくおか」代表の上角栄子さんからのお話に移ります。上角さんは、「インクルーシブな子ども広場」の整備指針ができるまでの経緯について説明しました。

福岡市は、整備指針をつくるにあたり、舞鶴公園の一角にインクルーシブな遊具を整備し、実証実験を実施。障害のある子どもとその保護者が参加しました。喜んでいた子どもたちがいた反面、砂地を車椅子で移動するのが大変だったり、知的障害や視覚障害の子どものための遊び場はなかったりなど、まだまだ課題が多かったのが現実です。

そこで、障害のある子どもがどんな遊びが好きなのか、アンケートを行いました。その結果を分析し、当事者の思いを取り入れ、整備指針の作成を進めていったのです。

上角さんたちが考えた整備指針に欠かせないものは、「誰もが遊べる場所を整備すること。安心して安全に過ごせる場所であること」。そのうえで、理想の「こども広場」のレイアウトを考えてみることにしたのです。みんなで遊べる場所や1人遊びに集中できる場所、感覚遊びができる場所、自然のなかを散策できる場所のほかに、車椅子でもアクセスがしやすい工夫や充実したトイレなどが必要だという声があがりました。

その後、そのレイアウトを基にワークショップを開催しました。そこで、障害のある子どもの保護者に聞き取りなども行なったのです。「車椅子からおりて遊ぶ場所があったらいい」「装具を外して遊ぶ場所があったらいい」などの声があったほか、不安要素として大きかったのが子ども同士、あるいはほかの保護者とのトラブルでした。そういったことから、公園をより利用しやすくするには、ハード面の整備が大切なことはもちろん、ソフト面も重要だと分かってきたのです。

上角さんは、最後に福岡市への感謝の言葉で発表を締めくくりました。「福岡市が、当事者家族に寄り添い、整備指針に私たちの思いを反映してくださったことに感謝いたします。今後とも誰もが住みやすい街になるよう、市民と共に歩んでいく福岡市であってほしいと思っています」

インクルーシブデザインの考え方が指針のベースに

上角さんの説明のあとは、モデレーターでもある九州大学院 芸術工学研究院 教授の平井康之先生が「インクルーシブな子ども広場とインクルーシブデザイン」と題した発表を行いました。通常、「インクルーシブな子ども広場」のようなプロジェクトは行政が企業を選定し、業務を委託して進められます。ですが、今回は平井先生のような学識者や、当事者家族でもある「インクルーシブふくおか」の上角さん、NPO法人福岡市障害者関係団体協議会の清水理事長、東福岡特別支援学校の野口校長、パラアスリートの道下美里さんの5人が委員となり、当事者の意見を重視する整備指針検討委員会が進められることになったのです。委員会開催は3回だけですが、課題を丁寧に共有する検討会が、毎週15回にもわたって開催され、委員会メンバーだけではなく、多くの方と考えを共有してきました。

さらに、「こんな公園あったらいいな」という理想の姿を一緒に描き、それを実現するための道筋を現実とつなげていく「バックキャスト」というインクルーシブデザインの手法を用いて、当事者にとってどんな公園が必要かということを模造紙にデザインしていったのです。その結果、良い整備指針ができ、そのプランと同じ5000平米の公園が実現しました。

Upload By 発達ナビニュース

「インクルーシブな子ども広場」の背景には、インクルーシブデザインの考え方があります。インクルーシブデザインとは、これまで排除されてきた人たちの視点から、新たなデザインを共創するアプローチのこと。決してそれは、障害者の「ための」ものではなく、すべての人を対象にしたデザインのことなのです。障害がある人も、ない人も両者が価値を感じられることが、相互理解を促し、さらに新しい価値を創造することにもつながっていきます。

また、インクルーシブデザインの考え方が指針のベースになっていることはもちろん、開園後、そこで形成されるコミュニティなどにも取り入れ続けられることが、遊び場にとってとても重要なことなのです。

最後に平井先生はこんな思いを語りました。「整備指針検討委員会は、今月末で解散となります。今後については別プロジェクトになりますが、引き続きインクルーシブデザインやそれをベースにしたコミュニティづくりなどを議論、検討し続けられればと思っています」

あらゆる面で選択肢があるのが「インクルーシブな子ども広場」

シンポジウムの最後には、平井先生がモデレーターとなりパネルディスカッションが行われました。語られたのは、「子どもの遊び場」に物理的な面だけではなく、心理的な面への配慮があることの大切さです。

当プロジェクトでは、障害のある子どもの保護者は「周りの子どもに迷惑をかけてしまったらどうしよう」「嫌な言葉をかけられたらどうしよう」などという気持ちを持っていることが分かりました。ですが、定型発達の子どもを育てる保護者もまた「子どもが車椅子に触ってしまったどうしよう」……などと、心配に思っていることが分かったのです。そんなことから、子どもと子ども、そして保護者同士が自然にコミュニケーションをとれるようなきっかけが「子どもの遊び場」には大切になります。

また、今回のシンポジウムのなかで柳田先生が海外の事例を紹介しましたが、海外で質の高い遊び場が実現できている理由として、自治体のお金だけではなく、個人や企業からの寄付で多くが賄われているという背景があるのです。日本でもクラウドファンディングで公園のなかの一つの遊具を整備するなどの動きが始まっています。今後は公園の整備だけではなく、運営にも自治体だけではなく、多くの人が関わっていくことが「インクルーシブな子ども広場」の成功の鍵になってくるのでしょう。

最後に、甲斐さんがこんなふうに語っています。「これから7ヶ所の公園を整備していくわけですが、100点の公園が7ヶ所できるわけではないと思います。でも、70点80点の公園だったとしても、そこから利用するみなさんの声を反映しながらブラッシュアップしていけるはずです。また、7ヶ所あるので、こっちの公園が合わなくても、あっちの公園が合う……ということもあるだろうと想定しています。そんなふうにいろいろな選択肢が持てる公園を整備していきたいです。ぜひ、これからもみなさんからのご意見をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします」

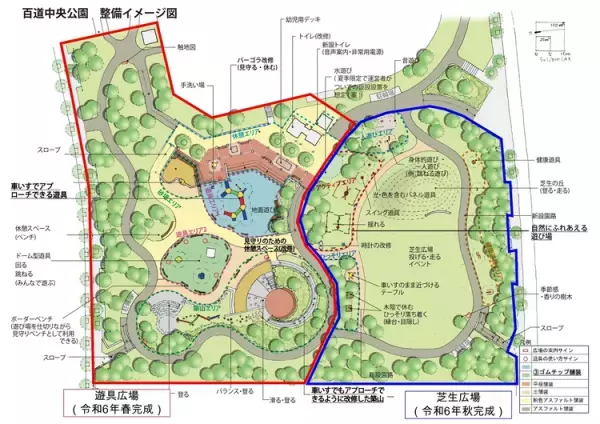

多くの人が熱量を持って取り組んだ「インクルーシブな子ども広場」の指針づくり。その指針を基に整備される最初の公園が早良区の百道中央公園です。2023年秋に工事がスタートし、2024年の春がオープンとなります。どんなインクルーシブな場所が完成するのでしょうか。その遊び場で、子どもたちが互いに理解しながら、笑顔で楽しく遊ぶ姿をみるのが楽しみです。https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/koenkensetsu/midori/inclusive/inclusive_park_in_FukuokaCity.html

インクルーシブな子ども広場について|福岡県