「こけら落とし」の意味や由来とは 具体例も合わせて解説

「こけら落とし」という言葉をご存じでしょうか。この記事ではその意味と起源、そして現代における使い方などを詳しく解説します。

「こけら落とし」の意味や語源

こけら落としとは新築または改築した劇場で初めて行われる催し物のことで、「オープニング」「初興行」などともいいます。

こけら落としの「こけら」とは材木を削ったときに出る切りくずのこと。初めて催し物を行う会場で、「こけら(切りくず)」を払い落してから公演を始めるという行為が言葉の由来になったとされています。

この言葉がいつ頃から使われていたのか、明確なエビデンスはないものの、昭和初期の文献に用例として記載されていたこともあり、昭和初期またはその少し前の明治や大正にも使われていたのではないかと考えられています。

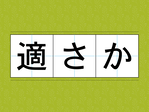

また豆知識として、こけらは漢字で「杮」と書きます。果物の「柿(かき)」と似ているため、同様の意味があるのではないかと考えてしまいますが、意味としては全く違うものなのです。

2つの見分け方は「市の亠と巾にスペースがあるかどうか」です。果物の柿の場合は「亠と巾」が市場の市で、こけら(杮)の場合は「亠と巾」の縦棒が突き抜けています。

千秋楽とは

ちなみにこけら落としの反対、つまり催し物の最終日の呼び名として多く使われるのが「千秋楽」です。千秋楽は、複数日にわたって同じ内容を行った興行、公演の最終日という意味で使われます。

最終日を千秋楽と呼ぶ理由は、日本古来の儀式音楽や舞踊などが融合した古典音楽である「雅楽」における最後の演目が、「終千秋楽」という曲だったからといわれています。

「こけら落とし」の具体的な事例

※写真はイメージ

1.東京ディズニーリゾートとシルクドソレイユ

東京ディズニーランドといえば、毎年1000万人以上の人々が来園する夢のテーマパークです。

東京ディズニーリゾートで、2008年10月にかの有名なサーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」による常設サーカス劇場がオープンし「ZED」と呼ばれるオリジナル作品のこけら落とし公演が行われました。

シルク・ドゥ・ソレイユは、1992年に日本初来日を果たしてから2007年までの計7回の公演で延べ560万人を動員した大人気サーカス団で、東京ディズニーリゾートの常設サーカス劇場は日本初です。

シルクドソレイユと夢の世界の組み合わせは来園者の心と関心を大きく引き寄せ、特にこけら落とし公演は来園者に大きな期待と感動を与えてくれたサーカスとなりました。

2.シドニー・オペラハウス

1973年10月にオープンした歴史的な建築物であるシドニーのオペラハウス。

こけら落としには、ベートーヴェンの第九が演奏されるなど盛大な幕開けに。当時のイギリス女王であるエリザベス2世が来場しました。

3.新国立競技場

2020年の東京オリンピックでメイン会場となった新国立競技場。オープンの際には和太鼓や東北絆まつりなど盛大なこけら落とし公演が行われました。

4.THEATER MILANO-Za

2023年5月、東急歌舞伎町タワーにオープンした新劇場「THEATER MILANO-Za」ではこけら落とし公演として「舞台・エヴァンゲリオン ビヨンド」が上演されました。

有名俳優に有名演出家なども関わり、原作のエヴァンゲリオンを最大限に再現した本作で、東急歌舞伎町タワーの建築完成が盛大に祝われました。

5.Kアリーナ横浜

2023年3月、神奈川の横浜市に開業予定のアリーナ会場「Kアリーナ横浜」にてミュージシャンの「ゆず」によるこけら落とし公演の開催が決定しました。

このほかにもこけら落とし公演や催し物は世界で多く開催されており、その度にさまざまな著名人などが出席して特別な日を盛大にお祝いしています。

「こけら落とし」の成功要因

こけら落としと名が付く公演など催し物は基本的に大きな成功を収めているケースがほとんどです。では一体なぜ成功するケースが多いのか、その要因を考えてみます。

1.「初めて」「スタート」に対する興味や関心

こけら落としには新たなスタートという意味合いもあります。

人は、新しくできた建物やその中でおこなわれる催し物に興味や関心を持ちやすいものです。

例えば、地域に新しくできるお店や、店内で行われるオープニングイベントなど、初めてやスタートに対するものに「なんだろう」「どんなものだろう」と興味や関心がわきますよね。このように、こけら落としは人母との興味や関心を引く、話題に事欠かない存在であり、結果的に催し物が成功しやすい状態になるということです。

2.メディアやローカルニュースでも注目を浴びやすい

こけら落としはテレビやニュース、SNSでも話題になるケースが多く、こけら落としが行われる地域でもローカルニュースや新聞などさまざまなシーンで注目を浴びやすくなります。

加えて参加者に著名人がいたり、画面上でしか見たことのない人物が私たちが暮らす地域に来ると知れば、誰もが「自分も行ってみたい」と足を運んでくれるでしょう。

新たな「こけら落とし」の形

今までこけら落としといえば「新たな建物での初公演や催し物」というイメージでした。

しかし近年、こけら落とし公演をインターネットで生配信したり、公演を録音して後から視聴できるようにしたりする取り組みが行われるケースも多く、「こけら落としに参加したいけれど、事情があって参加できない」「その場に行くことができない」などのニーズに応える形も増えています。

新たなこけら落としでは、新聞やポスター、SNS上など、さまざまな広告の出し方ができるため、幅広い層を想定した集客が可能となるでしょう。

縁起のいい「こけら落とし」

こけら落としは、新しい建物でおこなわれる公演や催し物などを成功させるためなど、縁起のいいものとして扱われます。参加者や観覧者にとっても大切な思い出として残るので、気になる公演があった場合は、ぜひ参加してみてください。

[文・構成/grape編集部]