LITALICO発達ナビの記事一覧

LITALICO発達ナビがお届けする新着記事一覧(4ページ目)

-

特別支援学校の行事で知った、わが子の「2割の成長」を喜べる幸せと安心感

-

グループホームで暮らす自閉症娘はPC博士!娘のある「才能」にアナログ母は大助かり

-

逆境を希望に。『いま会い』作者が語る「発達障害は使命である」という理由【作家・市川拓司さんインタビュー】

-

発達障害息子は迷惑?運動会でまさかの途中下校。特別支援学級へ転校し「安全基地」で見つけたものは…【読者体験談】

-

自閉症兄妹も大学院生と大学生に。「やりたい!」気持ちに寄り添ってきた日々を振り返る【発達ナビ10周年企画コラム6/寺島ヒロ編】

-

「じっとしているのに怒られる!」学校行事のストレスで荒れ、家は魔境に…追い詰められた家族の選択は【読者体験談】

-

世界に羽ばたくチャンス!72カ国が注目する国際アートアワード『HERALBONY Art Prize 2026』作品募集中【応募締切11/2】

-

リレーの練習で「ふざけている」と誤解された発達障害年長息子。運動会辞退が頭をよぎったけれど…【読者体験談】

-

修学旅行を休むのはダメなこと?発達障害娘はクラスで孤立しパニックに…わが家の決断【読者体験談】

-

思春期、反抗期、進路選択…発達障害娘の親として、ライターとして奮闘した日々を振り返って【もうすぐ開設10周年】

-

「指導は無理」と言われ塾、習い事を辞めた発達障害息子。絶望の淵で出会った先生の「神対応」【読者体験談】

-

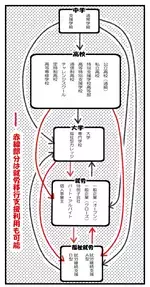

【親なきあと準備ガイド】障害のある子どもの将来設計。進路・就労・お金…専門家と考える、自立への道すじ

-

最初の一歩から、もっと深く。ASD理解を深める大島郁葉先生が選ぶ名著3選【発達ナビ・あの人の本棚から】

-

静かなのに大熱狂?日本初デフリンピック開幕前に体験したい『音のない世界の大運動会』【ダイアログ・イン・サイレンス開催中】

-

集団が苦手な自閉症息子が「友だち大好き!」に!?不安を自信に変えた療育と園の連携【読者体験談】

-

「こだわり」を強みに変える!支援者や家族ができること【10/18.19 日本LD学会大会登壇・東京学芸大 藤野博先生に聞く】

-

発達障害の子育てでぶつかる壁。不登校、受験での挫折、夫婦の衝突…「わが家の選択」は?【25年9月読者体験談特集】

-

小学校では宿題を「ほぼ放置」!?ASD兄妹、高校・大学ではどうなった?

-

「限界」だった小6の私へ。不登校だった小中時代、発達障害の私が通信制高校で見つけた居場所【読者体験談】

-

絶不調の2学期、理由は?ぼっちのお祭り、つらい帰省がトラウマにー発達障害の私の子ども時代