-

ニオイ悩みに新発想! デオナチュレ「ワキ専用クレンジング」がワキケアの必需品になりそうな予感

-

河北裕介プロデュース【&be】ヘルシーな血色感を演出するクリームチークに春の限定色チェリーピンクが新登場!

-

「絶対に観に行きます」「まじか」 アニメ『メダリスト』の映画化決定に、ファン歓喜!

-

@cosme TOKYOで年初めのお買い物! 2万円でコスメオタクが購入したアイテムは?

-

ヘッドビューティブランド「haru」、地肌にやさしく自然に染まる“白髪ジェルカラー”を発売

-

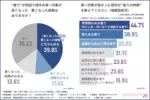

好印象と悪印象、その差はここだった。第一印象を分ける“香りの違い”とは

-

年初めはどのコスメを買う? 予算2万円でコスメオタクが@cosme TOKYOでお買い物

-

「風呂に入った時のイヤな臭いは…」 企業に聞いた『悪臭の発生源』にゲッ!

-

《公式HPはメンテナンス中》大田区・営業部長が社長を殺害事件から1週間…残された社員たちの「現状」

-

新日本製薬より「肌に咲く、花束のような美しさ。」肌と心に寄り添う新スキンケアブランド Maison de Bouquet<メゾンドブーケ>がデビュー!第1弾商品「プロテクトデイクリーム」2026年2月15日発売開始!

-

ダイソーのダブルクリップ、活用法3選 挟んで引っかける『収納方法』に「これで散らかり知らず!」

-

汗の「困った」をすっきり落とす!ニオイ・ニキビを防ぐ薬用成分配合、薬用デオウォッシュ『アセオトシ』

-

中村仁美さん美味しそうなのに「頑張らないお弁当テク」がすごすぎ!「量がちょうどいいお弁当にぴったり」コンビニのアレをフル活用

-

車は小まめに洗うべき! 雪道を走った後、放っておくと…?

-

【1/28新発売】がんばるをいたわる、肩腰(カタコシ)シリーズ

-

ハリウッド大学院大学/ジヴァ・アーユルヴェーダ共催 第7回 国際アーユルヴェーダ・シンポジウム 「シニア・ビューティの世界的動向」を2月22日(日)に開催

-

ウサイン・ボルトのサイン入りシューズ鑑定額は?驚きの入手方法にスタジオ騒然『なんでも鑑定団』13日放送

-

Wonjungyoから保湿しながらメイクキープを叶える「ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー N」発売

-

ベビーとの帰省にも!ただのトートを多機能ママバッグに変える裏技アイテムの話【インスタグラマーさんのもの選び】[PR]

-

「経営者は自分が思う以上に恨まれる」《大田区・社長殺人》同級生の営業部長 “犯行動機”にネット衝撃…アパレル時代は“チャラ男”風

-

購入先や乗り心地は?ヴィンテージ好き家族のファミリーカーSNAP。 | HugMug

-

横山裕、子役・佐藤大空の誕生日に“神対応”「お母さんに欲しいものを聞いて…」

-

雪肌精から、乳液・日やけ止め・化粧下地の3役を叶える日中用美白UV乳液が登場!

-

削らず吸着して落とす! ゴールドマイクロシリカ配合のホワイトニングハミガキ「GWHITE」が登場

-

春の風に舞うプーさんと仲間たちの新コレクションが発売「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」

-

プロライダーとの対話から生まれた次世代ゴーグル対応ハット「CATERPP SB SNOW HAT DOG EAR」2026年1月12日(成人の日)発売

-

【ママのためのお年玉プレゼント祭り】今年も開催!応募期間は1/9~1/16♡

-

“角栓&テカリ”をごっそりオフ! ロゼット、しつこい毛穴の角栓をクリアにする「泡洗顔」が新登場

-

【2.23新発売】ふんわり毛穴レス※1&テカリ防止、つけたまま寝られる安心感。 すっぴんパウダーから待望のルースタイプが全国デビュー!

-

マクドナルドから送られてきた『袋』 気になる中身を開けてみると…?

愛あるセレクトをしたいママのみかた