-

櫻井孝宏×安元洋貴の生朗読 『ほし×こえ』特別公演が静岡県 御殿場にて開催決定 1月17日(土) 12:00より一般発売開始!

-

大人気作曲家・天野正道指揮のCD【GR(ジャイアント・ロボ)】が好評販売中!

-

『天穂のサクナヒメ』特別篇、2週連続放送が決定! ココロワヒメの奮闘描くキービジュアル解禁

-

Apple TV『ハイジャック』シーズン2が本日配信 凄腕交渉人がまさかの犯人に!? 衝撃の予告映像も解禁

-

ネオス、こどもの“好き”が広がる体験アプリ【キノリー】を2026年春にリリース決定!本日より事前登録の受付を開始

-

カンテレ竹上萌奈アナ、お笑い単独ライブ開催決定 自身2回目…『座王』アシスタント

-

【精神科医・本田秀夫】ADHD子育ては「コツコツよりも一発勝負」!?「叱らないでサポート」が大切な理由

-

【STEAM教育のプログラボ教育事業運営委員会】2026年4月に「プログラボ 志木」を開校~1月17日から無料体験会を開催~

-

インパクトジャパン、中間管理職に必須のスキルセットを磨き上げるプログラム「ENHANCE」を1/19にリリース

-

かわいいけどゴワゴワになる フリースの悩みを解決したのは、100均の…

-

実写版『ONE PIECE』ニコ・ロビンのビジュアル話題 バロックワークス大集結「激似」「可愛くて最高すぎる」

-

DHC日焼け止めがLDKベストコスメ2冠!崩れにくさで高評価

-

黄斑色素を“測る”時代へ黄斑色素測定装置「MP-eye」日本での販売開始 ― 眼科・予防医療・アイケア産業をつなぐ、新たな可視化指標 ―

-

黒田官兵衛役に倉悠貴、「信長兄弟」に小関裕太&結木滉星 大河ドラマ「豊臣兄弟!」新キャスト発表

-

IMP.、HARIASの新CMに出演 影山拓也「大変でした」撮影秘話明かす 基俊介は北山宏光に掛けられた言葉告白

-

「彼が思わずプロポーズしたくなる瞬間」男性が結婚を意識する時

-

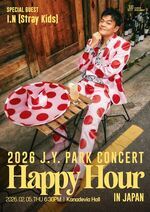

J.Y. Park、来日公演のスペシャルゲストにI.N (Stray Kids )の出演が決定

-

木村佳乃さん主題歌、イモトアヤコさん声のゲストに決定!きかんしゃトーマス劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマスいっしょに歌おう!ドレミファ♪ソドー島』

-

好評につき再登場! BAUM、樹木が香るオーデコロンのミニサイズ3種を再発売

-

布製チェーンって意味あるの? 雪道での実力をJAFに聞いてみたら…

-

沖縄で冬の不調を整える「発酵×温活」 ウェルネスステイ【2026年1月~3月限定】

-

『日本の公教育、教育改革の道筋』~生きづらい社会を乗り越える~ リヒテルズ直子さんオンライン講演会(全2回)1月・2月開催

-

「ワカンダ・フォーエバー」で決意の表情…ブラックパンサー&ファンタスティック4が合流『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』最新映像

-

【1/28新発売】がんばるをいたわる、肩腰(カタコシ)シリーズ

-

腸活をサポート!ビオフェルミンシリーズから新サプリメントシリーズが誕生

-

【成功率83%】“補助輪付き”なわとびが子どもの原体験を変える。老舗ベルテックが科学で体育教育の“つまずき”を解消

-

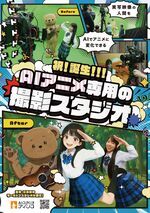

実写の演技をそのままアニメ化!「AIスタジオ・アインス」3月1日リニューアルオープン

-

「年上女性が放つ、心を揺さぶる魅力とは?」

-

包丁を出すほどでもない「ちょい切り」からガッツリお肉まで。スタッフがずーっと使い続けてる「テーブルナイフ」[PR]

-

離婚寸前、主人公の悲哀と新たな生きがい映す…ブラッドリー・クーパー監督『これって生きてる?』4月17日公開

愛あるセレクトをしたいママのみかた