-

高校生息子「明日の弁当これにして」 味つけ1つの簡単どんぶりが家族に大好評!

-

ホットケーキミックスに混ぜてみて! モチモチにするコツに「弾力すごい」「腹持ちよし」

-

アクリルボックス新標準「UTSURANDES(TM)/ウツランデス(TM)」発売

-

マヨネーズに隠し味を混ぜると絶品! ブロッコリーとえびで「デパ地下風おかずになった」

-

【Cosme Kitchen・2026年春おすすめコスメ】FEMMUEの新リップ、to/oneの新ベースメイク他

-

【敏感肌】セラミドクリーム・ジェルで冬の乾燥を乗り切ろう!保湿強化キャンペーン開催

-

卵焼きは『弱火』と『強火』 どっちが正解? 事実に「一生損するところだった…」

-

レンジで3分、洗い物ほぼゼロ 忙しい朝の『正解』を見つけてしまったかもしれない

-

「ランニングで運気アップしちゃうかも!?」簡単にできる3つの習慣をご紹介!【3児のママ・ファンラン通信㉒】

-

冬の食卓の主役!ふっくら仕上がる「みぞれ煮」レシピ8選〜サバ・鶏肉・厚揚げもおいしい一皿に

-

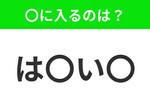

【穴埋めクイズ】すぐに分かったらお見事!空白に入る文字は?

-

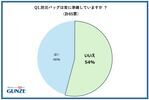

防災バッグに下着入れてる? グンゼ、防災準備における下着の意識調査を発表

-

【そのまま食べるの、やめるわ】芸能人の納豆アレンジが想像以上だった!

-

68歳・綾戸智恵、手作りビーフシチューメインの食卓ショットを披露 健康を意識した“料理の工夫”には「素晴らしい」と反響

-

夫の茶碗がすぐ空っぽ! ご飯が進む玉子焼きに『大さじ1杯』入れたのは…

-

「これを行うだけでも変わります」 LIXILに聞いた、『お風呂洗い』のポイント

-

フィンランドの季節限定スイーツが作れる本格的なお菓子ミックス「ルーネベリタルト」期間限定販売!【オンラインショップ・ソピバ北欧】

-

頑張れ受験生!レンチンで作れる「ホットサンドメーカー」が塾前補食や夜食にピッタリ[PR]

-

「毎日の食事がワンランクUPした!」マニアが選ぶコストコおすすめ商品2025年BEST28発表!【第2弾】

-

『オモウマい店』営業前から100人以上が行列、週一で中華鍋がボコボコになる超多忙店主に密着「本当にありがたい境遇」

-

ミルキー好きは必食! 不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」に新商品4品が登場

-

食べた娘が「いつもと違う!」 玉子焼きの味つけに、大さじ2杯入れたのは…?

-

新型車両「13000系」が相鉄線内に到着【相模鉄道】

-

子供が「不思議な感じ~」と驚き! 食パンの上にアイスをのせたら…?

-

花粉症有病率は20年で約2倍以上!2026年も花粉量増加の見通し 今日からできる!花粉症シーズンへ向けた新たな対策とは? 高島雅之先生への取材内容公開 ~専門医がすすめる「続けやすい」新習慣として「アマニ油」~

-

“複数リブート説”に“伏線”も多数か…初回から考察大乱立の日曜劇場「リブート」

-

大事なのは火力でも油でもない! 元調理師が教える、パラパラチャーハン作りのポイント

-

ニオイ悩みに新発想! デオナチュレ「ワキ専用クレンジング」がワキケアの必需品になりそうな予感

-

今、最注目の料理家・長谷川あかりが定番メニューをアップデート! 自由で作りやすい、令和版「きほんの料理」集が1/26発売 『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』

-

杏が揚げ浸しを作るとこうなる! 高野豆腐のヘルシー料理に「マネしたい!」

愛あるセレクトをしたいママのみかた