子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(176ページ目)

-

最後の人工授精は思うようにいかず…結果は陰性。それでも泣かずにいられたワケは… <原因不明不妊>

-

次女の入学準備が始まった! 誰よりも張り切っていたのはやはり…?【ムスメちゃんとオコメちゃん 第210話】

-

「私の赤ちゃんどこ!?」自分で産んだ娘をよその子だと感じる私はついに… <自分の子だと思えない>

-

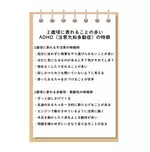

落ち着きがない2歳、ADHDの可能性?特徴や症状など【医師監修】

-

「えらいね!」だけではNG!?子どもの自己肯定感を育む具体的な声かけのコツ【ママ小児科医が解説】

-

布団から出られない早朝に、妙なシチュエーションドリームを見てしまう話【双子を授かっちゃいましたヨ☆ 第368話】

-

「でも、夫のこと拒み続けてたらさぁ…」え?自分と同じくレスのママ友…何気ない発言が心に突き刺さり

-

「オッケー頑張るね!」ママも家計を助けるため、とある一大決心をして…!?

-

第一学院高等学校が、生徒一人ひとりの日々の学び・成長を自信へとつなげていく「成長実感発表会」を開催

-

「実は…」兄の婚約者が衝撃の告白!思わぬ人物も登場しまさかの展開に…<人間関係トラブル>

-

「目が合った…」娘と公園へ行くと男子中学生が占領→諦めて帰ろうとすると少年の1人が大声で…!?

-

「ええっ、やめて!」離乳食が進まない7カ月の息子→すると、見ていた義母が信じられない行動に!

-

お散歩コースにいつもいる金髪男性…怖いので避けていると突然家にやってきた!「私に何の用…?」

-

「これじゃ虐待だ…」退院後の息子との生活は想像より壮絶で…<アイパッチのピー太>

-

人質に取られた娘の行方を知るのは…?「あなたが悪い」という義母に困惑しつつ…<拐われた娘>

-

指しゃぶりはいつまでOK?歯並びへの影響、発達障害との関連も【医師監修】

-

「私が産んだ子じゃない」出産直後から“よその子かも”と思う理由が明らかに<自分の子だと思えない>

-

【ひなまつり工作】親子でつくる! 可愛くておしゃれなひなまつり飾り | HugMug

-

静岡県富士市が移住した女性たちと取り組む 富士このみスタイルが2023年度 シティプロモーションアワードにてW受賞!

-

「母親が金持ちと再婚!?」それが理由だったの…?理不尽すぎる同級生に隠された壮絶な過去とは!?

-

【ハッピーセット】マクドナルドの新作おもちゃがさすがのクオリティ!絶対GETしたい新作本は?

-

草津市立南笠東小学校へ鉄棒6本寄贈 小学2年生 学年合同体育遊び授業実施

-

「夫と妊活?気持ち悪くて無理」「わかる!絶対したくない」同じ気持ちだったママ友が2人目妊娠…私は

-

響きがカワイイ♡「二音ネーム」ランキングTOP10!今女の子に人気の名前は?

-

「お金かかるから、早く退院して」入院が決まった私を責める夫→子どもたちと離れて気づいたことは!?

-

【入場無料】リニューアルした新宿御苑インフォメーションセンターが子連れに良いワケ | HugMug

-

「ママも驚愕!パパの家事育児スキル」Aやんのしゃかりき育児珍道中 vol.12 | HugMug

-

子ども達が巣立ったら…密かに目指している将来の目標!【ひなひよ育て ~愛しの二重あご~ 第96話】

-

「うそ!?」突然男を連れてきた兄の婚約者。さらに衝撃の言葉を言い放ち<人間関係トラブル>

-

医師「熱中症気味です!」義母に息子を預けたら異変が⇒夫も絶句!義母がとった“信じがたい行動”とは