-

フジ『THE SECOND』第4回、史上最多152組エントリー 囲碁将棋・金属バットらが意気込み【コメント全文】

-

渡辺徹さん次男・渡辺拓弥、昨年7月に結婚していた お相手「家族同様に支えてくれた存在」SNSで報告

-

新山千春、“入浴ショット”にファン歓喜「おおおぉ~」「色っぽい」「美しい」

-

JOY&わたなべ麻衣、事務所を退所し独立 わたなべ麻衣は「mai」に改名を発表

-

『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』リレーインタビューVol.6 りあ&みあ&りのん&さら&あやか「とくべチュ、して」

-

【平本蓮×朝倉未来】4年間の因縁と舌戦 超RIZIN.3から再戦中止まで

-

70代ザ・ぼんち、後輩芸人へメッセージ「こんな漫才したらアカン”という見本になれば」「うまい漫才をする若手はいっぱいおる」

-

『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』リレーインタビューVol.4 じゅり&ひなの&はるな&メガン「Blue Jeans」

-

【2025ミスコンテストプレイバック】“日本一かわいい女子中学生”を決める『JCミスコン』準グランプリは身長166cmすらりとしたスタイルの中2「あいさ」さん 「みんなに憧れを持ってもらえるようなインフルエンサー・モデルになりたい」

-

関西の年末お笑い番組で「みんなが好き勝手」状態 ミルクボーイ「これ、たけしさんが見たら怒るんじゃない?」【ネタ披露順など一覧】

-

【2025ミスコンテストプレイバック】身長168cmのクールビューティー中学3年生・るうさんが審査員特別賞受賞 “日本一かわいい女子中学生”を決める『JCミスコン』各賞の受賞者決定

-

北斗晶、中学時代から大ファンの近藤真彦との再会に感激「あ~っカッコ良かった」

-

【全文レポート】売れないお笑いタレントを演じた、原嘉孝 共演者から言われたまさかの一言が?

-

2014年の朝ドラ『マッサン』再放送へ シャーロットがコメント発表【全文】

-

門脇麦&尾上松也&角田晃広&津田健次郎らが声の出演『パリに咲くエトワール』本予告 主題歌は緑黄色社会が担当

-

倉木麻衣、3年ぶりとなるシンフォニックコンサートの開催決定

-

柚香光主演ミュージカル『十二国記 -月の影 影の海-』博多座2公演をアーカイブ付きでライブ配信

-

お米やお酒に鍛冶工房!北陸の地「新潟」で伝統とグルメを楽しむ 旅番組『久住昌之のニッポン箸休めさんぽ 新潟編』

-

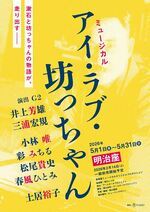

井上芳雄×三浦宏規がミュージカル初共演! 夏目漱石の日常と小説世界がシンクロする『アイ・ラブ・坊っちゃん』上演決定

-

二人の専門家によるW監修 シークレットインソール「INFINITE NUMBER」販売1,000個突破

-

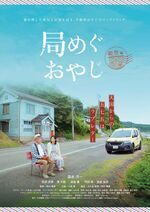

温水洋一主演 震災復興と俳句文化×旅がテーマの新ドラマ『局めぐおやじ』完成記念試写会・記者発表 in 能登 11月29日開催

-

《損失は数億円か》池松壮亮 戦後80年のNHK主演映画が“お蔵入り”危機…「脚本を書くにあたって勉強されたほうが良かった」と遺族は苦言

-

超ときめき▽(※1)宣伝部、フルオーケストラとの初ワンマンライブ開催が決定管弦楽の響きに彩られ、青春のときめきがぎゅっと詰まった特別な一夜をお届け!

-

ミュージカル界でもっとも注目を集めるミュージカル劇団【劇団ミュ】 Musical Awards TOKYO〈作品賞〉ノミネートを受け、 『Liebe シューマンの愛したひと』堂々の再演決定!!

-

シェイクスピアの戯曲に本来描かれていた「自然」を見つめて。上田久美子が語るSPAC秋のシーズン2025-2026『ハムレット』

-

「トランプ政権と最も太いパイプがある」日本保守党議員 昨年衆院選で豪語も…トランプ氏来日1週間で「接触報告ナシ」にSNS落胆の嵐

-

timelesz原嘉孝の初主演映画『初恋芸人』山寺宏一ナレーションの予告編&劇場用ポスタービジュアル公開

-

「ファンの皆さんに対して、誠実に関係を築いて来れた」デビューから4年、INI後藤威尊の“王子様への道のり”

-

近畿日本鉄道×オリックス自動車近鉄沿線の観光地でカーシェアの実証実験を行います!~奈良・下市口駅、三重・榊原温泉口駅、賢島駅に「オリックスカーシェア」を設置~

-

次期首相に「なってほしい党首」ランキング!3位国民・玉木氏、2位立憲・野田氏を抑えた圧倒的1位は?

愛あるセレクトをしたいママのみかた