-

グルタチオン配合で話題。海外で人気の「ヴァセリン グルタヒア ボディローション」が日本上陸

-

【2026年新作UVまとめ】コスメオタク二人が使いたい日やけ止めを一挙公開!

-

【イハダ】進化した“うるおい密封ライン”化粧水・乳液がリニューアル!

-

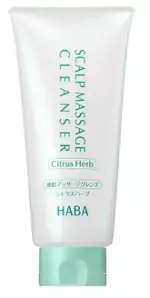

自宅で贅沢スパ体験!トリートメント代わりにも使える『地肌マッサージクレンズ』2026年4月1日(水)より数量限定発売

-

【クリアターン】美容液の浸透にこだわったシートマスク「クリニショット」発売

-

近畿大学とSea&meが共同開発のスキンケアシリーズを刷新 リニューアルした4商品を新宿高島屋でお披露目

-

2026年4月1日(水)より数量限定発売『ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー』

-

【美といやしの滞在】ポーラ「B.A」アメニティキット付プラン販売開始 箱根温泉とポーラ最高峰スキンケアB.Aで格別なひとときを|2026年2月20日(金)~

-

目元印象UP♡おすすめまつ毛美容液6選!

-

媚びない柔らかさ。自分軸で選ぶ、肌と装いのルール

-

紫外線シーズン前に美白ケアを総動員!ポーラの限定キット登場

-

【Wonjungyo】大人気アイ&チークパレットにピーチモカカラーの新色登場!

-

「FRENAVA natural & organic」発酵の恵みで素肌を磨く「酒粕クレイペースト」発売

-

指紋がベタベタついたスマホ 服ではなく『220円』のアイテムで拭くと… 「めちゃキレイになった」

-

お気に入りの『おたま』がベタベタ 復活させる裏技に「知らなかった」「スッキリ」【調理器具のケア4選】

-

パーフェクトワンフォーカス・べスコス6冠*1獲得!大容量のBOXタイプで、毎日惜しみなく贅沢ケア 「VCチャージ スムースマスク」「VCチャージ ホワイトマスク」2026年3月1日新発売!

-

日やけ止めが塗りムラになりやすい「肌の微細な凹凸」に着目! 「ALLIE」から、凹凸補整フィルターUVが登場!

-

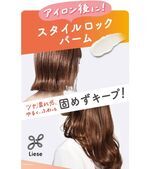

「リーゼ」より、アイロンで作ったゆるふわヘアをキープする新バーム登場!

-

2026年花粉予測は例年の最大2.5倍|レイコップが「春のムズムズ対策セット」を販売

-

【アンダー2,500円ネックケア】首の深いシワには“たっぷり&こまめに”が鉄則! スティックorチューブどっちが好み?

-

【LADOR】BTSのJimin新ビジュアルを公開。新作ヘアオイル「エンジェルミュゲ」が登場

-

【PAUL & JOE BEAUTE】サクラ色の美容液プライマー他、「2026 SAKURA COLLECTION」を発売

-

天然精油アロマ香るUVケア!保湿もできる「UVハンド&ボディークリーム」登場

-

角栓を分解して除去!「ツルリ」から角栓溶解成分配合の鼻用美容液パックが登場

-

2026年花粉予測は例年の最大2.5倍 レイコップが「春のムズムズ対策セット」を販売

-

待望!「今知りたい韓国のリアル口コミ」“hwahe”が日本に上陸

-

敏感肌、ニキビ肌にも◎ HABA「高品位 スクワラン」で始めるたった1滴のオイル美容

-

洗濯ネットに入れて洗うだけ 布製スリッパのケアに「意外と簡単」「助かる」【ニオイ対策4選】

-

韓国コスメブランド「VDL」、プライマー新色発売を記念して@cosme TOKYOでPOP UP開催!

-

製薬会社の皮膚病薬研究から生まれたスキンケア「ミコモイエッセンス」の特長を伝えるLPを株式会社Ryuki Designが制作

愛あるセレクトをしたいママのみかた