2014年1月10日 19:12

京大、120年来の謎だった水の界面で起こる「フェントン反応」の機構を解明

京都大学は1月6日、北海道大学(北大)、米カリフォルニア工科大学などとの共同研究により、気液界面に存在する化学種を選択的に検出可能な新しい実験手法を用いて、発見から120年以上にわたって未解明だった水の界面で起こる「フェントン反応」におけるメカニズムの解明に成功したと発表した。

成果は、京大 白眉センターの江波進一特定准教授、北大 環境科学院の坂本陽介博士研究員(日本学術振興会PD)、カリフォルニア工科大のAgustin J. Colussi客員研究員らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間2013年12月30日付けで米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」オンライン版に掲載された。

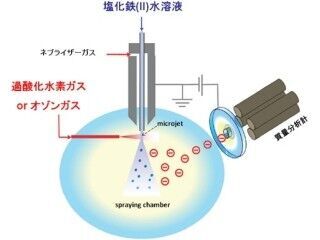

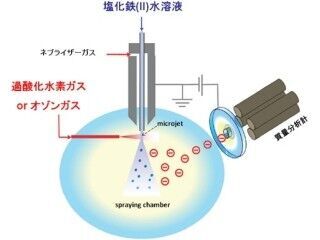

二価の鉄イオンと過酸化水素の反応である[Fe(II)+H2O2]はフェントン反応と呼ばれ、大気化学、生化学、グリーンケミストリーなど、さまざまな分野で重要な役割を果たしている(画像1)。例えば、大気中の雲の微小な水滴に含まれている二価の鉄イオンは過酸化水素と反応することで、より反応性の高い化学種となり、水滴中の有機化合物などを酸化し、酸などに変換する働きをしている。

また生体内では過剰な鉄イオンと過酸化水素の反応が、細胞のガン化や生物の老化のメカニズムと密接な関係があることが近年になってわかってきた。